2019年05月26日

鉄製AKの普及はココから始まった

以前も申しましたように我輩、過去にカラシニコフを10丁以上買いました。

(以下が過去購入したカラシニコフの数々です↓)

マルイ製AK47・・・8年ぐらい使用、友人に木スト予備マガジン付き5000円で売る

マルイ製AKS47・・・中古で購入、2年ぐらいでストックが折れたので誰かにあげた

マルイ製βスペツナズ・・・外装を殆ど交換してAK74になりながらも現在に至る

マルイ製AK47その2・・・実銃用バイポットを取り付けたロングバレルLMGカスタム

マルイ製AK47Sその2・・・KG9ストックを取り付け、ショートバレルにカスタム

ICS製AK74M・・・初めて購入した海外製電動ガン、ただし台湾製

D-BOY製AKS74U・・・初の中華製品、各部亜鉛部品が面白いように崩壊

CYMA製AKM・・・ストックの木材がクソだったので直ぐに手放した

CYMA製AIMS・・・念願のルーマニアカラシニコフ、3~4年所有

マルイ製AKS74・・・初の次世代電動、転勤記念に同志から贈られる

マルイ製AKS74U・・・殆ど使われることなくRPK購入資金となる

D-BOY製AKMS・・・かなり気に入ってたがメカボックスがいくら調整しても駄目だった

CYMA製RPK74・・・念願の分隊支援カラシニコフ、青森で大活躍!

CYMA製AK47・・・ベトコン装備用に仕入れた中華次世代AK、今でも所有

マルイ製AK74MN(だったと思われるもの)・・・ジャンクをタダで入手、足りない部品買い集めて復活

でも根っからの貧乏性が災いしているのか、それともただの間抜けなのか、

LCTとかE&Lといったメーカーの鉄分含有率の高い

カラシニコフを購入した試しがありませんでした。

AKが好きだと豪語しておきながら、決定版を所有していない。

それってAK好きとしてどうなんだろうかね?と思った結果、

ある日ヤフオクにVFC製AKMSのガワが0.5パットンという

中古とはいえまぁまぁのお値段で転がっていたので買うことにしました。

VFC製AKは過去にAKM、AKMS、AK74、AKS74、AKS74Uが販売され、

中身入りのコンプリートモデルは各ショップで50000円以上で売られていたのですが、

元々はマルイAK47用メカボ、チャンバー、インナーバレルを必要とする

35000円ぐらいの外装キットとして販売されていたものです。

現在では何処のショップにも新品では売っていない

(有名店では取扱はあるみたいだけど、ココ数年SOLD OUT状態)

VFC製AKMSのレビューを綴るのもどうかと思いはしましたが、

ついに決定版のAKを我が手にした悦びのほうが大きいので敢えて掲載します。

VFC製カラシニコフは史上初のマルイコピーではない

独自の構成によって作り上げられたAKでした。

マルイ製みたいなネジ止めの結合ではなく、ピンによる結合、

実銃通りの分解が可能な上下ハンドガードは全てVFCが本家。

それ以前にICSやG&G、CYMAがAKの電動ガンを販売しており、

それらはすべてマルイAK47のコピーだったのですが、

VFC製AKが登場してからというもの、AK47系列はそのままマルイコピーで製造されるも、

AKM、AK74系列のカラシニコフは全てVFC製AKをパクって開発、製造されたのです。

現在ではAKの最高峰として名高いLCTのAKも、元はといえばVFCが母体。

我輩のあやふやな記憶によるとイノカツというメーカーが

VFC製AKを真似たか、それともお互いの間に何らかの良い関係があったのか、

AKのリアルな外装キットをイノカツブランドで販売していましたが、

そのイノカツがLCTに名を変えて中身入りのAKを作るようになって今に至る模様。

つまり、タイトルにもあるようにVFC製AKこそがリアルなカラシニコフトイガンの元祖であり、

現在のAK天国(泥沼地獄とも言う)に至る要因と言っても過言ではない(適当)。

我輩が数あるロシアンカラシニコフの中で一番好きなのがAKMS。

その理由はストックを伸ばしたときの、この無骨でクールなデザイン。

現在では時代遅れ感のあるスイングタイプの折りたたみストックが

古いライフルを好ましく思う我輩の神経を刺激するんですね。

「AKS47も似たようなもんじゃないか?」とおっしゃる方も居られるでしょうが、

AKS47はストックが斜めなのがだらしねぇな、真っ直ぐなAKMSの方が美しい。

とは言ったものの、ナチスドイツのMP40を発端としたこの折りたたみストック、

展開はやり難いし頬付けで構えてもしっくり来るものではありません。

しっかり構えて撃ちたいのなら、固定ストックのAKMを買うべきでしょう。

でもAKは無骨であることこそが真骨頂であると考えれば、

このAKMSこそが数あるAKの中でも無骨さを表現しており

洗練と野暮の中間位置にある途上の美があるというのが我輩の思考。

VFC製AKはグリップ以外、外装に樹脂は使われておりません。

ハンドガードは勿論実銃と同じく合板、外装は全て鉄です。

(一部アウターバレルがアルミ製のものもあるらしい)

フロント周りから見ていきましょう。

斜めにカットされたAKM独特のフラッシュハイダーは

切り口の仕上げが意外と雑で実はLCTの製の方が綺麗。

余談ですがこの斜めハイダー、銃本体側から見ると右傾きの位置で固定されているんですが、

その理由は実銃のライフリングが6条右転のため、

発射される弾丸は右回りに出ると共に斜め右上に反動が生じるので、

発射時の燃焼ガスを斜め右上に逃がし、反動を相殺させる形状なのだとか。

フロントサイト、ガスチューブ周りは鉄ですが、キャストアイアンで出来ています。

質感的にはCYMAのものに近い感じで、出来は良いけどシャープさに欠ける。

我輩的にはLCT、E&Lの方がAKらしい立派な仕上がりな記憶。

合板製のハンドガードはLCT製とは違い、強化ピンが打ち込まれています。

下に水抜き穴も空いており、ニス仕上げもE&L製AKのように厚ぼったくない。

バランスの取れた色具合で美しいの一言です。

リアサイトブロックはキャストアイアンですが、リアサイトは削り出し。

リアサイトは1から10まで数字が書かれているタイプ。

サイトは良いんですが、基部の仕上げはLCTと比べると今ひとつですね。

フレームは鉄板加工、リベットもしっかり再現。

仕上げは他社製AKと比べても遜色ない美しい出来です。

レシーバーカバーも良い感じの仕上がりで素晴らしい。

ココだけは後発のAKに勝る部分と言えるでしょう。

チャージングハンドルは鋳造でバッテリー入れていないとガッタガタ動きやがります。

おそらく、フレーム内部のレールが短くて残念なことになっている模様。

ココの作りの甘さに我輩「VFC、言われていたほどのものじゃねぇな」と落胆。

トリガーガードはリベット留めなので交換するorマグウェル取り付けるには

リベットをグラインダーで削るかドリルでブチ抜くしかありません。

マガジンキャッチもカシメで取り付けているのでドリルでブチ(以下略)

更に残念だったのがグリップ。左がVFC製のもの。

ベークライトの色合いをどうにか表現してはいるものの

表面がテッカテカツルツルのプラ丸出しの残念なグリップだったので、

手持ちのD-BOY製のグリップ(黒い方)と交換しました。

まー恐らく、LCTやE&LのAKがよく出来ているのは、

VFCをコピーしつつ、悪い部分は出来る限り修正した結果なんでしょうね。

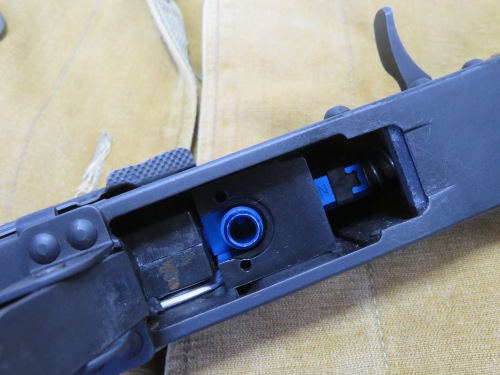

本来のキットではチャンバーはマルイAK47別途必要なのですが、

我輩が落札したブツにはPRO WINのCNCチャンバーが付属していました。

このメタルチャンバーはメカボにも固定するネジ穴があり、

堅固な固定で確実な命中精度が売りらしいんですが、

いざゲームに持ち込んでみると時々弾が出なくて残念な状況に。

手持ちのマルイAK用チャンバーと交換したら弾出るようになったんで、

やっぱマルイの中身は間違いない逸品なんだなと謎の感動。

そして社外カスタムパーツは相性があるんだなと再認識。

回転式のフォールディングストックは伸ばしても畳んでもガタガタします。

そして折り畳むとハンドガードに傷をつけるという・・・

可動させる時はストック取付部のロックボタンをぐっと握って押しながらストックを回す。

尚、バットプレート?に相当する銃尾部分にロックはありません。

そしてこの部分に付属している後部スリングスイベル、

見た目的には回りそうですが残念ながら回転しません。

AKMは1950年代後半に登場したライフルなので、

そこら辺今のライフルと違って優しい作りではありません。

尚、AKMSはフォールディングストックの為&光学?何それ美味しいの?な

時代の銃が故にフレーム左側にはマウントベースはありません。

どーしてもドットサイトorスコープ付けたければ固定ストックのAKMを買いましょう。

VFC製AKMSはLCTやE&L製品同様、マルイAK47用マガジン使用可能です。

キットに同封されていたマガジンはマルイの多弾マガジンと完全一致なブツでした。

最近では海外製で安いAK47用のマガジンが色々出回っておりますが、

少しぐらいお値段が高かろうが王道を征くマルイ製マガジンを買うのがよろしいようで。

でもCYMAのAK用マガジンは案外良い出来でトラブルも少なく、侮れない。

我輩の手元に来た時のVFC製AKMSの姿。

あれ、インナーバレルとチャンバーが写っていない。まあいいや。

元々バラバラ状態で分解する必要がなかったので、

VFC製AKMSの分解手順を紹介することが出来ません。

なので組み立て手順を載せることにしますが、多分需要は無いな。

尚、VFCもLCTもE&Lも構造はほぼほぼ一致なので、

そこら辺のAKをお持ちなら一応参考にはなるはずです。

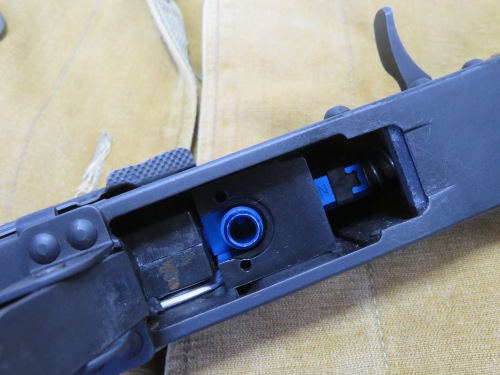

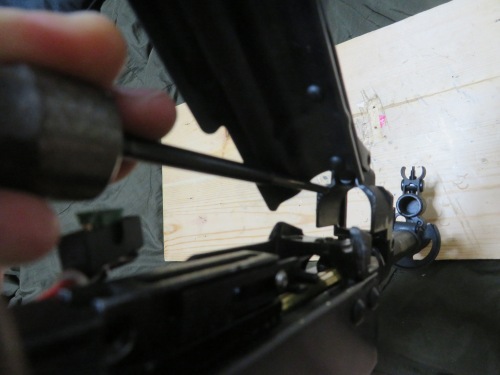

メカボックスをフレームに突っ込む際は、この引掛け部分に注意。

無理やり押し込むと配線がブチ切れる恐れがあります。

尚この部分、配線が遊ばないようにするためのガードです。

塩梅よくメカボックスをぶっ込んだらグリップを取り付けましょう。

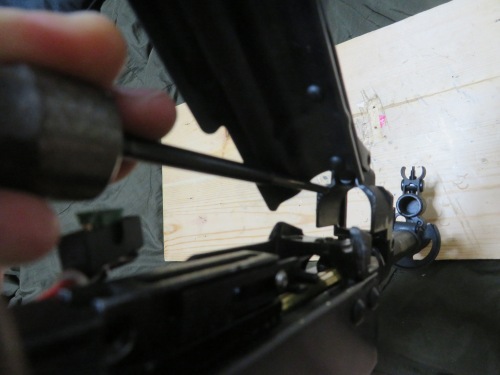

そしてセレクタープレートの取り付け。

LCT製AKのようにメカボックスのセレクターを動かすパーツが

セレクターと一体化しておりますので組付けは簡単ですが、

社外品を取り付ける場合はマルイAKのココの部品が必要。

取り付けたらセレクター固定用のスクリューを締めます。

次に取り付けるのはインナーバレル&チャンバー&スプリング。

ちゃーんとゴム(チャンバーの)を装着してから入れるんだぞ、解ったな?

スプリングを入れ忘れるとチャンバーがガタガタするのでご注意。

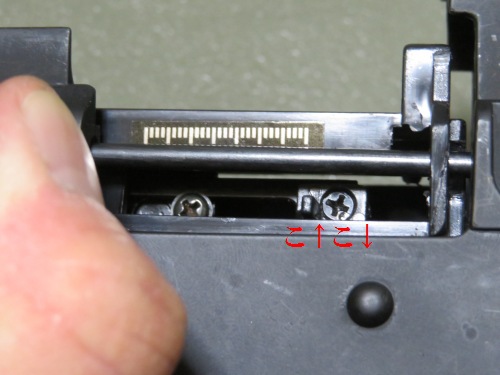

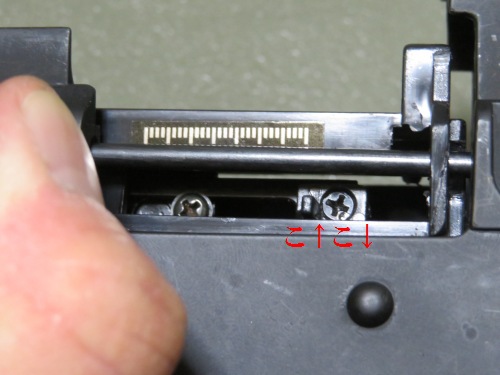

そしてフレーム内部のチャンバー固定ブロックにチャンバーをクロスネジで取り付けます。

その後リアサイトブロックと一体化したアウターバレルアッセンブリーを突っ込み・・・

リアサイト基部にあるイモネジを締めてフレームに固定し、

リアサイト基部のピンを叩き込んでガッチリ固定します。

リアサイトの板バネを取り付け、リアサイトを溝に突っ込みながら取り付けたら、

アウターバレルに付いている固定金具を移動させてアンダーハンドガードを取り付けます。

指さしている部分のレバーを回転させると固定されます。

尚、我輩の個体はハンドガードに遊びが無くてギッチギチで、

取り付けに相当苦しい思いをしたので基部が干渉する部分

(ハンドガードの白くなっている部分)を削ったら

1mm程削りすぎて取り付けると少々ガタが出てしまいました。

アッパーハンドガードを取り付けて固定したら

バレル下部にあるクリーニングロッド(何とリアルサイズ!長い!)を取り付けます。

そしてチャージングハンドルをフレーム内にぶっ込み、

チャージングハンドル固定ロッドとスプリングをメカボックスに取り付けて

チャージングハンドルの穴に通して固定し、

レシーバーカバーを取り付ければ完成です。

バッテリーはレシーバーカバー内部に収納します。

使えるのはリポでもリフェでもニッ水でも何でもいいですが細いバッテリーのみ。

ナム戦装備(ただし北側のなw)でAKMSというのは見慣れない感じではありますが、

1974年ぐらいまで続いたヴェトナム戦争で1959年に正式化されたAKMSが

旧ソ連から実験も兼ねて持ち込まれて当時のヴェトナムで使われた可能性は

微粒子レベルで存在しているとは思いますので問題はないでしょう。

メカボックス、インナーバレル、チャンバーと言ったパーツは、

全て手持ちのものを取り付けて調整しているので

VFC製品自体の性能をどうこう語ることは不可能ですが、

過去20数年の実績ある我輩の手で組んだので特に問題なし。

トータル的に見ると希少性や過去の良い評判や噂を元に、

わざわざVFC製AKに手を出す必然性は無いというのが我輩の見解です。

どうしてもAKMSが欲しいなら現在生産されているLCTやE&L製品を買うべき。

そして持ち運びにコンパクトである必然性がないのなら、

敢えてAKMSを選ぶ必要もないというのも我輩の持論。

逆に言えば敢えてコイツを欲する輩は我輩みたく捻くれ者である可能性あり。

でも我輩的にはVFC製AKMS、満足の逸品です。

ただやっぱりチャージングハンドルがガッタガッタなのは気になるなぁ。

(以下が過去購入したカラシニコフの数々です↓)

マルイ製AK47・・・8年ぐらい使用、友人に木スト予備マガジン付き5000円で売る

マルイ製AKS47・・・中古で購入、2年ぐらいでストックが折れたので誰かにあげた

マルイ製βスペツナズ・・・外装を殆ど交換してAK74になりながらも現在に至る

マルイ製AK47その2・・・実銃用バイポットを取り付けたロングバレルLMGカスタム

マルイ製AK47Sその2・・・KG9ストックを取り付け、ショートバレルにカスタム

ICS製AK74M・・・初めて購入した海外製電動ガン、ただし台湾製

D-BOY製AKS74U・・・初の中華製品、各部亜鉛部品が面白いように崩壊

CYMA製AKM・・・ストックの木材がクソだったので直ぐに手放した

CYMA製AIMS・・・念願のルーマニアカラシニコフ、3~4年所有

マルイ製AKS74・・・初の次世代電動、転勤記念に同志から贈られる

マルイ製AKS74U・・・殆ど使われることなくRPK購入資金となる

D-BOY製AKMS・・・かなり気に入ってたがメカボックスがいくら調整しても駄目だった

CYMA製RPK74・・・念願の分隊支援カラシニコフ、青森で大活躍!

CYMA製AK47・・・ベトコン装備用に仕入れた中華次世代AK、今でも所有

マルイ製AK74MN(だったと思われるもの)・・・ジャンクをタダで入手、足りない部品買い集めて復活

でも根っからの貧乏性が災いしているのか、それともただの間抜けなのか、

LCTとかE&Lといったメーカーの鉄分含有率の高い

カラシニコフを購入した試しがありませんでした。

AKが好きだと豪語しておきながら、決定版を所有していない。

それってAK好きとしてどうなんだろうかね?と思った結果、

ある日ヤフオクにVFC製AKMSのガワが0.5パットンという

中古とはいえまぁまぁのお値段で転がっていたので買うことにしました。

VFC製AKは過去にAKM、AKMS、AK74、AKS74、AKS74Uが販売され、

中身入りのコンプリートモデルは各ショップで50000円以上で売られていたのですが、

元々はマルイAK47用メカボ、チャンバー、インナーバレルを必要とする

35000円ぐらいの外装キットとして販売されていたものです。

現在では何処のショップにも新品では売っていない

(有名店では取扱はあるみたいだけど、ココ数年SOLD OUT状態)

VFC製AKMSのレビューを綴るのもどうかと思いはしましたが、

ついに決定版のAKを我が手にした悦びのほうが大きいので敢えて掲載します。

VFC製カラシニコフは史上初のマルイコピーではない

独自の構成によって作り上げられたAKでした。

マルイ製みたいなネジ止めの結合ではなく、ピンによる結合、

実銃通りの分解が可能な上下ハンドガードは全てVFCが本家。

それ以前にICSやG&G、CYMAがAKの電動ガンを販売しており、

それらはすべてマルイAK47のコピーだったのですが、

VFC製AKが登場してからというもの、AK47系列はそのままマルイコピーで製造されるも、

AKM、AK74系列のカラシニコフは全てVFC製AKをパクって開発、製造されたのです。

現在ではAKの最高峰として名高いLCTのAKも、元はといえばVFCが母体。

我輩のあやふやな記憶によるとイノカツというメーカーが

VFC製AKを真似たか、それともお互いの間に何らかの良い関係があったのか、

AKのリアルな外装キットをイノカツブランドで販売していましたが、

そのイノカツがLCTに名を変えて中身入りのAKを作るようになって今に至る模様。

つまり、タイトルにもあるようにVFC製AKこそがリアルなカラシニコフトイガンの元祖であり、

現在のAK天国(泥沼地獄とも言う)に至る要因と言っても過言ではない(適当)。

我輩が数あるロシアンカラシニコフの中で一番好きなのがAKMS。

その理由はストックを伸ばしたときの、この無骨でクールなデザイン。

現在では時代遅れ感のあるスイングタイプの折りたたみストックが

古いライフルを好ましく思う我輩の神経を刺激するんですね。

「AKS47も似たようなもんじゃないか?」とおっしゃる方も居られるでしょうが、

AKS47はストックが斜めなのがだらしねぇな、真っ直ぐなAKMSの方が美しい。

とは言ったものの、ナチスドイツのMP40を発端としたこの折りたたみストック、

展開はやり難いし頬付けで構えてもしっくり来るものではありません。

しっかり構えて撃ちたいのなら、固定ストックのAKMを買うべきでしょう。

でもAKは無骨であることこそが真骨頂であると考えれば、

このAKMSこそが数あるAKの中でも無骨さを表現しており

洗練と野暮の中間位置にある途上の美があるというのが我輩の思考。

VFC製AKはグリップ以外、外装に樹脂は使われておりません。

ハンドガードは勿論実銃と同じく合板、外装は全て鉄です。

(一部アウターバレルがアルミ製のものもあるらしい)

フロント周りから見ていきましょう。

斜めにカットされたAKM独特のフラッシュハイダーは

切り口の仕上げが意外と雑で実はLCTの製の方が綺麗。

余談ですがこの斜めハイダー、銃本体側から見ると右傾きの位置で固定されているんですが、

その理由は実銃のライフリングが6条右転のため、

発射される弾丸は右回りに出ると共に斜め右上に反動が生じるので、

発射時の燃焼ガスを斜め右上に逃がし、反動を相殺させる形状なのだとか。

フロントサイト、ガスチューブ周りは鉄ですが、キャストアイアンで出来ています。

質感的にはCYMAのものに近い感じで、出来は良いけどシャープさに欠ける。

我輩的にはLCT、E&Lの方がAKらしい立派な仕上がりな記憶。

合板製のハンドガードはLCT製とは違い、強化ピンが打ち込まれています。

下に水抜き穴も空いており、ニス仕上げもE&L製AKのように厚ぼったくない。

バランスの取れた色具合で美しいの一言です。

リアサイトブロックはキャストアイアンですが、リアサイトは削り出し。

リアサイトは1から10まで数字が書かれているタイプ。

サイトは良いんですが、基部の仕上げはLCTと比べると今ひとつですね。

フレームは鉄板加工、リベットもしっかり再現。

仕上げは他社製AKと比べても遜色ない美しい出来です。

レシーバーカバーも良い感じの仕上がりで素晴らしい。

ココだけは後発のAKに勝る部分と言えるでしょう。

チャージングハンドルは鋳造でバッテリー入れていないとガッタガタ動きやがります。

おそらく、フレーム内部のレールが短くて残念なことになっている模様。

ココの作りの甘さに我輩「VFC、言われていたほどのものじゃねぇな」と落胆。

トリガーガードはリベット留めなので交換するorマグウェル取り付けるには

リベットをグラインダーで削るかドリルでブチ抜くしかありません。

マガジンキャッチもカシメで取り付けているのでドリルでブチ(以下略)

更に残念だったのがグリップ。左がVFC製のもの。

ベークライトの色合いをどうにか表現してはいるものの

表面がテッカテカツルツルのプラ丸出しの残念なグリップだったので、

手持ちのD-BOY製のグリップ(黒い方)と交換しました。

まー恐らく、LCTやE&LのAKがよく出来ているのは、

VFCをコピーしつつ、悪い部分は出来る限り修正した結果なんでしょうね。

本来のキットではチャンバーはマルイAK47別途必要なのですが、

我輩が落札したブツにはPRO WINのCNCチャンバーが付属していました。

このメタルチャンバーはメカボにも固定するネジ穴があり、

堅固な固定で確実な命中精度が売りらしいんですが、

いざゲームに持ち込んでみると時々弾が出なくて残念な状況に。

手持ちのマルイAK用チャンバーと交換したら弾出るようになったんで、

やっぱマルイの中身は間違いない逸品なんだなと謎の感動。

そして社外カスタムパーツは相性があるんだなと再認識。

回転式のフォールディングストックは伸ばしても畳んでもガタガタします。

そして折り畳むとハンドガードに傷をつけるという・・・

可動させる時はストック取付部のロックボタンをぐっと握って押しながらストックを回す。

尚、バットプレート?に相当する銃尾部分にロックはありません。

そしてこの部分に付属している後部スリングスイベル、

見た目的には回りそうですが残念ながら回転しません。

AKMは1950年代後半に登場したライフルなので、

そこら辺今のライフルと違って優しい作りではありません。

尚、AKMSはフォールディングストックの為&光学?何それ美味しいの?な

時代の銃が故にフレーム左側にはマウントベースはありません。

どーしてもドットサイトorスコープ付けたければ固定ストックのAKMを買いましょう。

VFC製AKMSはLCTやE&L製品同様、マルイAK47用マガジン使用可能です。

キットに同封されていたマガジンはマルイの多弾マガジンと完全一致なブツでした。

最近では海外製で安いAK47用のマガジンが色々出回っておりますが、

少しぐらいお値段が高かろうが王道を征くマルイ製マガジンを買うのがよろしいようで。

でもCYMAのAK用マガジンは案外良い出来でトラブルも少なく、侮れない。

我輩の手元に来た時のVFC製AKMSの姿。

あれ、インナーバレルとチャンバーが写っていない。まあいいや。

元々バラバラ状態で分解する必要がなかったので、

VFC製AKMSの分解手順を紹介することが出来ません。

なので組み立て手順を載せることにしますが、多分需要は無いな。

尚、VFCもLCTもE&Lも構造はほぼほぼ一致なので、

そこら辺のAKをお持ちなら一応参考にはなるはずです。

メカボックスをフレームに突っ込む際は、この引掛け部分に注意。

無理やり押し込むと配線がブチ切れる恐れがあります。

尚この部分、配線が遊ばないようにするためのガードです。

塩梅よくメカボックスをぶっ込んだらグリップを取り付けましょう。

そしてセレクタープレートの取り付け。

LCT製AKのようにメカボックスのセレクターを動かすパーツが

セレクターと一体化しておりますので組付けは簡単ですが、

社外品を取り付ける場合はマルイAKのココの部品が必要。

取り付けたらセレクター固定用のスクリューを締めます。

次に取り付けるのはインナーバレル&チャンバー&スプリング。

ちゃーんとゴム(チャンバーの)を装着してから入れるんだぞ、解ったな?

スプリングを入れ忘れるとチャンバーがガタガタするのでご注意。

そしてフレーム内部のチャンバー固定ブロックにチャンバーをクロスネジで取り付けます。

その後リアサイトブロックと一体化したアウターバレルアッセンブリーを突っ込み・・・

リアサイト基部にあるイモネジを締めてフレームに固定し、

リアサイト基部のピンを叩き込んでガッチリ固定します。

リアサイトの板バネを取り付け、リアサイトを溝に突っ込みながら取り付けたら、

アウターバレルに付いている固定金具を移動させてアンダーハンドガードを取り付けます。

指さしている部分のレバーを回転させると固定されます。

尚、我輩の個体はハンドガードに遊びが無くてギッチギチで、

取り付けに相当苦しい思いをしたので基部が干渉する部分

(ハンドガードの白くなっている部分)を削ったら

1mm程削りすぎて取り付けると少々ガタが出てしまいました。

アッパーハンドガードを取り付けて固定したら

バレル下部にあるクリーニングロッド(何とリアルサイズ!長い!)を取り付けます。

そしてチャージングハンドルをフレーム内にぶっ込み、

チャージングハンドル固定ロッドとスプリングをメカボックスに取り付けて

チャージングハンドルの穴に通して固定し、

レシーバーカバーを取り付ければ完成です。

バッテリーはレシーバーカバー内部に収納します。

使えるのはリポでもリフェでもニッ水でも何でもいいですが細いバッテリーのみ。

ナム戦装備(ただし北側のなw)でAKMSというのは見慣れない感じではありますが、

1974年ぐらいまで続いたヴェトナム戦争で1959年に正式化されたAKMSが

旧ソ連から実験も兼ねて持ち込まれて当時のヴェトナムで使われた可能性は

微粒子レベルで存在しているとは思いますので問題はないでしょう。

メカボックス、インナーバレル、チャンバーと言ったパーツは、

全て手持ちのものを取り付けて調整しているので

VFC製品自体の性能をどうこう語ることは不可能ですが、

過去20数年の実績ある我輩の手で組んだので特に問題なし。

トータル的に見ると希少性や過去の良い評判や噂を元に、

わざわざVFC製AKに手を出す必然性は無いというのが我輩の見解です。

どうしてもAKMSが欲しいなら現在生産されているLCTやE&L製品を買うべき。

そして持ち運びにコンパクトである必然性がないのなら、

敢えてAKMSを選ぶ必要もないというのも我輩の持論。

逆に言えば敢えてコイツを欲する輩は我輩みたく捻くれ者である可能性あり。

でも我輩的にはVFC製AKMS、満足の逸品です。

ただやっぱりチャージングハンドルがガッタガッタなのは気になるなぁ。

2019年05月14日

紳士の国のライフルは真摯じゃないと扱えない?

我輩の浜松研修時代の同期(1個上の先輩だけど)ウズウズさんは西都の三納出身。

何時の日か宮崎に帰りたいと願いながら、まだ帰れない不幸な人です。

そんなウズウズさんの心の癒やしは、我輩同様エアガン集め。

長モノはサバゲー出来る程度の数しか持っていないらしいですが、

ハンドガンは独身貴族の財力をフルに活用して

2ヶ月日替わりで遊べるぐらい所有しているようです。この好き者がw

さて、去年の夏にウズウズさん「ボーナスでG&GのL85買っちゃったんだ(ハート)」と

LINEしてきたんで「今度の盆休み宮崎に帰ってくるんでしょ?持ってきなさい!」と返したら

「高速で警察にパクられた時にコレが後部座席にあったらヤバイやん!」と言ってたんですが、

やっぱ趣味人って基本、面白いものは見せびらかしたいんですよねぇ、

我輩に試射させるために律儀に持ってきてくれましたよ。

新富町近辺でエアガンを思う存分ぶっ放せる場所は嫁の実家の山ぐらいです。

草ボーボーのヂゴンの巣に入る前に道に威風堂々と生えている草を鎌でなぎ倒し、

20分ぐらい時間をかけてヂゴンの巣に到着という間抜けな状況。

尚、この草刈り作業が辛くてヂゴンの巣閉鎖を検討した我輩。

L85というライフルの事を知ってるサバイバルゲームプレイヤーの割合率は、

骨髄バンクに登録している人数の割合率並みに少ないようなので、

(なお、我輩は骨髄バンクに登録しておりますがその話はまた後ほど)

軽く説明をさせていただきますと、コレはイギリス軍の制式採用しているライフルです。

イギリス以外にもジャマイカとボリビアが採用しているらしいです。

特徴は見た目のとおり、ブルパップ方式であること。

ブルパップが何なのか、サバゲーしている人には説明不要でしょうが、

ウチのブログはノンケも多数拝見しておられるようなので軽く説明しますと、

グリップの後ろに機関部を配置する方式のことです。

つまり、本来はストックである部分に機関部が収まるので、

銃本体は小型化されて持ち運びしやすくなる、

銃身はそのままなので命中精度もそのままというのがウリ。

代表的なものではフランス軍のFA-MAS、オーストリア軍のシュタイアAUG、

中国人民解放軍の95式自動歩槍、イスラエルのタボールが挙げられます。

このL85はA2というH&Kが改修したモデル。

(G&Gはこの他にも前モデルのA1、カービンタイプのAFVをモデルアップ)

ジャムが起きやすい、反動がデカい、トリガーが硬い、マガジンがポンコツ、

そしてコッキングレバーの形状が悪くて薬莢が飛び出さないという欠点を

H&Kが工夫と苦労を重ねて改修したモデルがコレになります。

L85のサイズはM4カービンより8cm程短いですが、

ブルパップの形状を生かしてバレルは500mmとM16A2並です。

外装はハンドガードとグリップ、チークパッドとバットプレート以外殆ど金属製。

だからコンパクトではありますが、ソレ以上に重さが図師っときやがります。

デザイン的には他のブルパップ銃と比べると前時代的。

良く言えば無骨、悪く言えば普通のライフルをそのままプルパップにしたような感じ。

(調べてみたところ、L85はAR-18をブルパップ化したライフルらしいです)

更に悪くいうと、プルパップ化にあたって工夫した形跡が全くゼロ。

ハイダーは昔ながらのバードケージ(鳥籠)ハイダー。

先端だけでなく、根本が伸びているというあまり見ない形状のもの。

アウターバレルは多分アルミ製で握ってもぐらつきはゼロ。

剛性感に関しましては文句ない出来です。

ハンドガードは頑丈な樹脂で出来ているのか、安っぽい印象は感じません。

そこら辺は流石、高級電動ガンを売り出すG&Gらしい作りです。

上部ヒートガードを開くと(固いけど工具無しで開きます)バッテリー搭載スペース。

ガスチューブが再現されているのが嬉しい配慮ですね。

見えないところまで作り込まれているとそのメーカーの良心を感じます。

でもガスチューブのお陰でスペースが狭いんですがねw

バレルとハンドガードの隙間にバッテリーを収める様になっているので、

セパレートタイプや細くて短いタイプのリポバッテリーが収納可能です。

フロントサイトはエッジの効いた綺麗な作りで、上下の調整が可能。

ドットサイトを取り付けた時はネジ一つで取り外せるようにもなっています。

でも社外品の折りたたみタイプへの換装は、根本にレール溝を切らないと無理。

M4みたいなキャリングハンドル状のリアサイトは左右の調整が可能です。

取り外すとキャリングハンドル基部には20mmのレールがあるので、

大抵のスコープやドットサイトは取付可能ですが(ただしハイマウントであることが条件)、

M4みたいに工具無しで取り外せない(ネジ緩める必要がある)のが不便です。

ブルパップの欠点その1、機関部が後ろにある分、

フロントサイトとリアサイトの感覚が短くなるので正確な照準が付け難い。

AKシリーズもリアサイトが大分向う側にあるが故、照準が大雑把ですがねw

それを解消するためにプルパップライフルはドットサイト(例:P90)や

スコープ(例:シュタイアAUG)といった光学照準器が標準装備になっているのですが、

銃本体のお値段が光学照準器の分、光学だけに高額になりますので、

大量に武器を発注しなければならない軍隊では予算面がネックとなるが故に

価格を下げるためにアイアンサイトにしているものもあります(例:FA-MAS)。

L85にはSUSATサイトという見た目はドットサイト、でも中身は4倍のスコープ?

クロスラインの代わりに謎のオベリスクが見える光学照準器を付けるのが正当なのですが、

LS製L85に純正別売りの4倍SUSATを載せて使っていた我輩に言わせると

アレはどう考えても英国の暗黒面に満ちたサイトなので、

出来ることならごく普通のドットサイトを載せるのがよろしいでしょう。

スチール製の冷たいフレームの出来栄えも美しい。

バットプレートに構えた時の感触は可もなく不可もない感じ。

チャージングハンドルが変な形なのはH&Kがジャム解消のために

考察した結果の賜物ですがそれ程使いにくくはない。

なお、フレームのココについているレバーは64式みたいなスライド止め。

ホップ調整の際はココでチャージングハンドルを固定し、ホップダイヤルを調整。

尚、G&G製L85は疑似ブローバックが付属しているので、

射撃時にはチャージングハンドルは必ず戻さないとイカンとウズウズさん言ってましたが、

AIRSOFT97のレビューによると固定して撃っても問題ないとのこと?どっちよ?

ブルパップの欠点その2、セイフティ及びセミ/フルのセレクターが妙なところにある。

機関部が後ろにあるが故に当然セレクターも後ろになるのですが、

グリップは機関部よりも前になるので、瞬時に切り替えるのは至難の業。

フレーム後部に設置されるセレクターは上に切り替えるとフルオート、下がセミオート。

セイフティは別のところにあります(後ほど説明)。

マガジンキャッチもそのまま取って付けたような形状で、

見ての通り押さえれば抜けるんですが片手で操作しにくいんですねコレが。

その上、腰だめ撃ちの態勢を取るとマガジンキャッチを押し込んでしまい、

そのまま抜け落ちることがあるという謎ポジション(脱落防止のためにガードは付いている)。

ブルパップの欠点その3、機関部が後ろにあるがゆえにマグチェンジがやり難い。

L85の場合はマグチェンジしやすいようにとサイドにマグキャッチを付けたのでしょうが、

どっちにしてもマガジンが後ろにあるということは不自然な体勢を取らざるを得ないという。

FA-MASやAUGがマガジンの前後に解除するレバーを設けているのには

脱落しにくいポジションに設置するという訳があるのね。

しかも、付属の450連マガジンは抜けにくいと来たもんだ。

脱落防止用にマグウェルを狭くしているのか?

尚、マルイのM4マガジンor他社製STANAGマガジンも使用可能だそうです。

L85はAR18をベースに開発されたライフルなので、

グリップはAR18のものをそのまま使用しているらしいのですが、

握った感触は可もなく不可もなし。

余談ですがグリップの底はスポッと外して小物入れになるけど、

ココに何を入れればいいんか?アメとか入れるか?

尚、トリガー上部の丸いポコッとした部分がセイフティになり、

どちらかに押し込む(どっちかは忘れた)と安全、発射となります。

スリングスイベルの位置は可もなく不可もなし。

ストック根本にスイベルがあるので、マグプルの1点式スイベルは向かないかな?

実銃では悪いと酷評されていた重量バランスは、

電動ガンでは平均的で重量感をあまり感じさせません。

マガジンを突き刺し(銃を構えた状態では意外と面倒)、

チャージングハンドルを動かして装填した気分に浸り、

(変な形状だけど左手で操作するには便利である)

ストックを肩付けし、アイアンサイトで15m先のペプシコーラに狙いを定めて射撃!

弾道は可もなく不可もない、台湾製なので中華に比べるとそこらへんの出来はよろしい。

ただ、照準線が短いせいか、20m以上での精密射撃には向かない。

それでもサバイバルゲームの武器としては短くて収まりの良いサイズなので悪くはない。

ただやはり、敢えてL85を選択するという思考には至らない。

コレは完全に、ロイヤルアーミー(大英帝国陸軍)専用の武器だわ。

ウズウズ先輩が「この銃、左で構えて撃てないんすよ!」というので、

試しに左に構えて撃ってみたらどういうことでしょう、

チャージングハンドルのブローバックが目の前1mmのところまで接近してきて、

迫力がどうとか以前にビビってしまう事態に陥りましたね!

ブルパップの欠点その4、右左兼用デザインじゃないと左手では使い辛い。

FA-MASやAUGはソコのところよーく考えられていて、

イジェクションポートを任意で換えられるような設計ですし、

FA-MASに関してはチャージングハンドルも上部に設置してどちらの手でも使用可能です。

でもL85は左手で運用することを全く考えていない設計。

さて、全体を見渡して我輩が以前所有していたLS製L85電動カスタムと比べていましたが、

G&G製L85の出来栄えは玩具感を払拭するレベルで、クオリティ高い。

フレームの冷たい感触はLCT製品と同様なレベルですし、

樹脂パーツも安っぽさが見受けられないし、細部の作りも確かです。

なのに・・・全く以て欲しいと思えない!

我輩はね、M4系列以外の電動ガンならば人が持っているのを見ると

ソレはソレは羨ましくて多少なりとも物欲が湧き上がるんですよ。

その武器仕入れて、何処のフィールドで、どういう状況下で、

どういう装備に合わせて使えるかなとか、色々妄想を膨らませるんですよ。

でもね、我輩が現在、現用ロイヤルアーミー装備に興味が無いことを差し引いても、

ウズウズ先輩がL85を所有していることに対して全然羨ましさを感じないのです。

そのお値段(1パットンぐらいする)、使いにくさ、それ程格好良くない、

理由は色々あるんでしょうがコレほどマニアックな銃なのに

購入意欲を掻き立てられないブツは久しぶりです。

※写真は我輩が大英帝国陸軍のコスプレをしていた若かりし頃の写真です。

銃はLS製L85A1、FA-MASメカボ換装電動ガンカスタム。

迷彩服はDPM85、でも装備は金が無かったのでP58。(イギリスがFAL使っていた頃の装備)

マズルハイダーに被せるタイプの銃剣が欲しくて仕方なかったあの頃。

この頃の我輩にG&G製L85を見せたら確実に飛びつくでしょうね。

そして装備も思い切ってP90買っちゃうんだろうなぁ。

でも今時点でイギリス軍装備をするつもりは全く無いので、一生買わない。

逆に言うと、イギリス軍装備をやりたい人は是非ともL85を購入して、

ジョンブル魂とは如何なるものであるかを完全に理解してくだされ。

ソレを踏まえた上で「でもさ、SASはM4とかHK416とかMP5使っているから~」

とか言いながらL85に未練を感じている風を装いながらシレッと乗り換えるべし!

何時の日か宮崎に帰りたいと願いながら、まだ帰れない不幸な人です。

そんなウズウズさんの心の癒やしは、我輩同様エアガン集め。

長モノはサバゲー出来る程度の数しか持っていないらしいですが、

ハンドガンは独身貴族の財力をフルに活用して

2ヶ月日替わりで遊べるぐらい所有しているようです。この好き者がw

さて、去年の夏にウズウズさん「ボーナスでG&GのL85買っちゃったんだ(ハート)」と

LINEしてきたんで「今度の盆休み宮崎に帰ってくるんでしょ?持ってきなさい!」と返したら

「高速で警察にパクられた時にコレが後部座席にあったらヤバイやん!」と言ってたんですが、

やっぱ趣味人って基本、面白いものは見せびらかしたいんですよねぇ、

我輩に試射させるために律儀に持ってきてくれましたよ。

新富町近辺でエアガンを思う存分ぶっ放せる場所は嫁の実家の山ぐらいです。

草ボーボーのヂゴンの巣に入る前に道に威風堂々と生えている草を鎌でなぎ倒し、

20分ぐらい時間をかけてヂゴンの巣に到着という間抜けな状況。

尚、この草刈り作業が辛くてヂゴンの巣閉鎖を検討した我輩。

L85というライフルの事を知ってるサバイバルゲームプレイヤーの割合率は、

骨髄バンクに登録している人数の割合率並みに少ないようなので、

(なお、我輩は骨髄バンクに登録しておりますがその話はまた後ほど)

軽く説明をさせていただきますと、コレはイギリス軍の制式採用しているライフルです。

イギリス以外にもジャマイカとボリビアが採用しているらしいです。

特徴は見た目のとおり、ブルパップ方式であること。

ブルパップが何なのか、サバゲーしている人には説明不要でしょうが、

ウチのブログはノンケも多数拝見しておられるようなので軽く説明しますと、

グリップの後ろに機関部を配置する方式のことです。

つまり、本来はストックである部分に機関部が収まるので、

銃本体は小型化されて持ち運びしやすくなる、

銃身はそのままなので命中精度もそのままというのがウリ。

代表的なものではフランス軍のFA-MAS、オーストリア軍のシュタイアAUG、

中国人民解放軍の95式自動歩槍、イスラエルのタボールが挙げられます。

このL85はA2というH&Kが改修したモデル。

(G&Gはこの他にも前モデルのA1、カービンタイプのAFVをモデルアップ)

ジャムが起きやすい、反動がデカい、トリガーが硬い、マガジンがポンコツ、

そしてコッキングレバーの形状が悪くて薬莢が飛び出さないという欠点を

H&Kが工夫と苦労を重ねて改修したモデルがコレになります。

L85のサイズはM4カービンより8cm程短いですが、

ブルパップの形状を生かしてバレルは500mmとM16A2並です。

外装はハンドガードとグリップ、チークパッドとバットプレート以外殆ど金属製。

だからコンパクトではありますが、ソレ以上に重さが図師っときやがります。

デザイン的には他のブルパップ銃と比べると前時代的。

良く言えば無骨、悪く言えば普通のライフルをそのままプルパップにしたような感じ。

(調べてみたところ、L85はAR-18をブルパップ化したライフルらしいです)

更に悪くいうと、プルパップ化にあたって工夫した形跡が全くゼロ。

ハイダーは昔ながらのバードケージ(鳥籠)ハイダー。

先端だけでなく、根本が伸びているというあまり見ない形状のもの。

アウターバレルは多分アルミ製で握ってもぐらつきはゼロ。

剛性感に関しましては文句ない出来です。

ハンドガードは頑丈な樹脂で出来ているのか、安っぽい印象は感じません。

そこら辺は流石、高級電動ガンを売り出すG&Gらしい作りです。

上部ヒートガードを開くと(固いけど工具無しで開きます)バッテリー搭載スペース。

ガスチューブが再現されているのが嬉しい配慮ですね。

見えないところまで作り込まれているとそのメーカーの良心を感じます。

でもガスチューブのお陰でスペースが狭いんですがねw

バレルとハンドガードの隙間にバッテリーを収める様になっているので、

セパレートタイプや細くて短いタイプのリポバッテリーが収納可能です。

フロントサイトはエッジの効いた綺麗な作りで、上下の調整が可能。

ドットサイトを取り付けた時はネジ一つで取り外せるようにもなっています。

でも社外品の折りたたみタイプへの換装は、根本にレール溝を切らないと無理。

M4みたいなキャリングハンドル状のリアサイトは左右の調整が可能です。

取り外すとキャリングハンドル基部には20mmのレールがあるので、

大抵のスコープやドットサイトは取付可能ですが(ただしハイマウントであることが条件)、

M4みたいに工具無しで取り外せない(ネジ緩める必要がある)のが不便です。

ブルパップの欠点その1、機関部が後ろにある分、

フロントサイトとリアサイトの感覚が短くなるので正確な照準が付け難い。

AKシリーズもリアサイトが大分向う側にあるが故、照準が大雑把ですがねw

それを解消するためにプルパップライフルはドットサイト(例:P90)や

スコープ(例:シュタイアAUG)といった光学照準器が標準装備になっているのですが、

銃本体のお値段が光学照準器の分、光学だけに高額になりますので、

大量に武器を発注しなければならない軍隊では予算面がネックとなるが故に

価格を下げるためにアイアンサイトにしているものもあります(例:FA-MAS)。

L85にはSUSATサイトという見た目はドットサイト、でも中身は4倍のスコープ?

クロスラインの代わりに謎のオベリスクが見える光学照準器を付けるのが正当なのですが、

LS製L85に純正別売りの4倍SUSATを載せて使っていた我輩に言わせると

アレはどう考えても英国の暗黒面に満ちたサイトなので、

出来ることならごく普通のドットサイトを載せるのがよろしいでしょう。

スチール製の冷たいフレームの出来栄えも美しい。

バットプレートに構えた時の感触は可もなく不可もない感じ。

チャージングハンドルが変な形なのはH&Kがジャム解消のために

考察した結果の賜物ですがそれ程使いにくくはない。

なお、フレームのココについているレバーは64式みたいなスライド止め。

ホップ調整の際はココでチャージングハンドルを固定し、ホップダイヤルを調整。

尚、G&G製L85は疑似ブローバックが付属しているので、

射撃時にはチャージングハンドルは必ず戻さないとイカンとウズウズさん言ってましたが、

AIRSOFT97のレビューによると固定して撃っても問題ないとのこと?どっちよ?

ブルパップの欠点その2、セイフティ及びセミ/フルのセレクターが妙なところにある。

機関部が後ろにあるが故に当然セレクターも後ろになるのですが、

グリップは機関部よりも前になるので、瞬時に切り替えるのは至難の業。

フレーム後部に設置されるセレクターは上に切り替えるとフルオート、下がセミオート。

セイフティは別のところにあります(後ほど説明)。

マガジンキャッチもそのまま取って付けたような形状で、

見ての通り押さえれば抜けるんですが片手で操作しにくいんですねコレが。

その上、腰だめ撃ちの態勢を取るとマガジンキャッチを押し込んでしまい、

そのまま抜け落ちることがあるという謎ポジション(脱落防止のためにガードは付いている)。

ブルパップの欠点その3、機関部が後ろにあるがゆえにマグチェンジがやり難い。

L85の場合はマグチェンジしやすいようにとサイドにマグキャッチを付けたのでしょうが、

どっちにしてもマガジンが後ろにあるということは不自然な体勢を取らざるを得ないという。

FA-MASやAUGがマガジンの前後に解除するレバーを設けているのには

脱落しにくいポジションに設置するという訳があるのね。

しかも、付属の450連マガジンは抜けにくいと来たもんだ。

脱落防止用にマグウェルを狭くしているのか?

尚、マルイのM4マガジンor他社製STANAGマガジンも使用可能だそうです。

L85はAR18をベースに開発されたライフルなので、

グリップはAR18のものをそのまま使用しているらしいのですが、

握った感触は可もなく不可もなし。

余談ですがグリップの底はスポッと外して小物入れになるけど、

ココに何を入れればいいんか?アメとか入れるか?

尚、トリガー上部の丸いポコッとした部分がセイフティになり、

どちらかに押し込む(どっちかは忘れた)と安全、発射となります。

スリングスイベルの位置は可もなく不可もなし。

ストック根本にスイベルがあるので、マグプルの1点式スイベルは向かないかな?

実銃では悪いと酷評されていた重量バランスは、

電動ガンでは平均的で重量感をあまり感じさせません。

マガジンを突き刺し(銃を構えた状態では意外と面倒)、

チャージングハンドルを動かして装填した気分に浸り、

(変な形状だけど左手で操作するには便利である)

ストックを肩付けし、アイアンサイトで15m先のペプシコーラに狙いを定めて射撃!

弾道は可もなく不可もない、台湾製なので中華に比べるとそこらへんの出来はよろしい。

ただ、照準線が短いせいか、20m以上での精密射撃には向かない。

それでもサバイバルゲームの武器としては短くて収まりの良いサイズなので悪くはない。

ただやはり、敢えてL85を選択するという思考には至らない。

コレは完全に、ロイヤルアーミー(大英帝国陸軍)専用の武器だわ。

ウズウズ先輩が「この銃、左で構えて撃てないんすよ!」というので、

試しに左に構えて撃ってみたらどういうことでしょう、

チャージングハンドルのブローバックが目の前1mmのところまで接近してきて、

迫力がどうとか以前にビビってしまう事態に陥りましたね!

ブルパップの欠点その4、右左兼用デザインじゃないと左手では使い辛い。

FA-MASやAUGはソコのところよーく考えられていて、

イジェクションポートを任意で換えられるような設計ですし、

FA-MASに関してはチャージングハンドルも上部に設置してどちらの手でも使用可能です。

でもL85は左手で運用することを全く考えていない設計。

さて、全体を見渡して我輩が以前所有していたLS製L85電動カスタムと比べていましたが、

G&G製L85の出来栄えは玩具感を払拭するレベルで、クオリティ高い。

フレームの冷たい感触はLCT製品と同様なレベルですし、

樹脂パーツも安っぽさが見受けられないし、細部の作りも確かです。

なのに・・・全く以て欲しいと思えない!

我輩はね、M4系列以外の電動ガンならば人が持っているのを見ると

ソレはソレは羨ましくて多少なりとも物欲が湧き上がるんですよ。

その武器仕入れて、何処のフィールドで、どういう状況下で、

どういう装備に合わせて使えるかなとか、色々妄想を膨らませるんですよ。

でもね、我輩が現在、現用ロイヤルアーミー装備に興味が無いことを差し引いても、

ウズウズ先輩がL85を所有していることに対して全然羨ましさを感じないのです。

そのお値段(1パットンぐらいする)、使いにくさ、それ程格好良くない、

理由は色々あるんでしょうがコレほどマニアックな銃なのに

購入意欲を掻き立てられないブツは久しぶりです。

※写真は我輩が大英帝国陸軍のコスプレをしていた若かりし頃の写真です。

銃はLS製L85A1、FA-MASメカボ換装電動ガンカスタム。

迷彩服はDPM85、でも装備は金が無かったのでP58。(イギリスがFAL使っていた頃の装備)

マズルハイダーに被せるタイプの銃剣が欲しくて仕方なかったあの頃。

この頃の我輩にG&G製L85を見せたら確実に飛びつくでしょうね。

そして装備も思い切ってP90買っちゃうんだろうなぁ。

でも今時点でイギリス軍装備をするつもりは全く無いので、一生買わない。

逆に言うと、イギリス軍装備をやりたい人は是非ともL85を購入して、

ジョンブル魂とは如何なるものであるかを完全に理解してくだされ。

ソレを踏まえた上で「でもさ、SASはM4とかHK416とかMP5使っているから~」

とか言いながらL85に未練を感じている風を装いながらシレッと乗り換えるべし!

2019年04月21日

一応、我輩も長モノガスブロ持っているよ

そろそろ建設的な、アクティブな行動をしてみたい。

そう考えはしたものの精神的にも物理的にも大分腰が重くなっており、

同志クリス・コスッタ氏から頂いたチェーンソーも

試しにエンジン回しただけで創作活動には至れないのが現状です。

というわけで手近なところでブログの更新ぐらいはやってみるかなと思い、

「そ~言えばここはサバゲーのブログだったよね」ということで、

サバゲーのネタ、エアガンのネタをボチボチアップしようと思いました。

最近、ようやく同志一同と顔を合わせて盛り上がれるぐらいの元気は出てきました。

でも、まだサバゲーに行きたいと思えるほど気力はありませんし、

当然、仕事も半ば気が抜けた状態でやっておりますし、

家族とのふれあいも何かぎこちない感じでございます。

ところで皆さん、M1ガーランドってご存知ですか?

詳しい説明をしたところでノンケには興味が無いでしょうし、

知っている人は今更感でしょうから詳しい説明は省きますが、

第二次世界大戦時の米軍の主力小銃です。

要するに「コンバット!」のサンダース軍曹とカービィ以外が持っていた武器ですよ。

或いは「ブラザーフッド」でチャン・ドンゴン様がバンバン撃ちまくっていたアレ。

第2次世界大戦当時といえば日本は勿論、ドイツもイギリスもソ連も、

主力の武器は手動で弾を薬室に送り、発射後手動で薬莢を出すボルトアクションの小銃でした。

あぁん?フランスとイタリア?知らんなそんな国。

しかしアメリカだけはオートマチックのライフルを歩兵の主力武器としていたんですね。

(ドイツとソ連はオートマチックのライフルを前線投入していたが、主力ではなかった)

コレはアメリカが当時から圧倒的な工業力を有していたことの証です。

大戦時既に自動小銃の必要性は何処の軍隊でも理解はしておりましたが、

国内の技術力の限界、生産力の限界、資源の限界という大きな壁の前に、

開発は出来ても試験的配備に留まるか、断念せざるを得ないのが実情でした。

このM1ガーランドはマルシンの8mmガスブローバックです。

同志パットン風に言うと「ガスで動く銃です」。

実銃と同じような形状のクリップ状のマガジンに

「ファッ?」と言いたくなるようなデカスギィな8mm弾を詰め込みます。

確かコイツを購入するまでの流れは・・・

エロ小僧ヂゴンの巣に来訪⇒M1ガーランド持参して見せびらかす

⇒我輩、それを撃って感動する⇒物欲の神が急激に舞い降りてくる

⇒ヤフオクで4丁ぐらいエアガン売却⇒M1ガーランドポチるという感じだった記憶が。

お値段は・・・ごまんえんぐらいですね(適当)?

(マルシンのオフィシャルサイトで調べたところ現在の定価は68000円だが、

我輩が買ったときはもう少し安かったような気がする)

購入後直ぐに三沢への転勤が決まり、

サバゲーで使えないエアガンは置いていこうということになり、

M1ガーランドは写真も撮らず嫁の実家に放置していたのですが、

(ていうか、我輩がエアガンのインプレをブログに載せるようになったのは三沢転勤以降)

嫁の実家が改築をした際に行方不明になってしまいました。

ところが我輩が休業していた時、暇つぶしに嫁の実家の倉庫を整理していたら、

コイツが倉庫の奥から汚い箱に包まれて姿を表したんですね。

箱は使い物にならない状態でしたが、中身は別れる前の姿そのままだったので、

ニヤニヤしながら社宅に持ち帰り、オーバーホールすることにしました。

ある意味、我輩の心の回復の糸口になったのが、

このM1ガーランドだと行っても過言ではない?

だってコイツと再会するまでエアガンを弄るのですら億劫だったのに、

コイツをばらして弄りまくったのをきっかけに

他のエアガンも修理する気分が湧き上がりましたからね。

写真を撮る前にバラして調整をしたので、全体像はすべて事後の写真です。

金属部分の色が剥げているのはバラした時に各部に盛大に傷が入ったんで、

それを誤魔化すためにビンテージっぽく処理した結果です。

尚、マルシンのM1ガーランドはストック以外すべて金属(ダイキャスト)です。

フロント周りはバレルとその下にすぐ、ガスチューブがあります。

そしてガスチューブの下には銃剣を取り付ける着剣ラグ。

その奥にあるスリング取付用スイベルみたいだけど、

真ん中が中途半端にキレているブツは叉銃(さじゅう)のためのスイベル。

昔の戦争映画とか写真を見ると、銃をこのようにして立てている風景があるんですが、

コレをするために引っ掛けるポジションなんですね。

三八式とかモーゼルKar98kの場合はバレル下にクリーニングロッドがあるんで、

それを利用して銃を3丁引っ掛けて叉銃するんですが、

ガーランドの場合はロッドが付いていない代わりにコレがあるという。

我輩も叉銃、ヤりたくて仕方ないんですがねぇ、

宮崎にはガーランドをお持ちの方は我輩以外に

らんたろー氏とピーマン職人ぐらいしか居ないようなので、

その三人が揃わないと叉銃をする夢は叶いませぬ。

実銃を見たことはありますが触ったことがないので確信は持てませんが、

ストックはブローバックメカが入る都合上、気持ち太めかもしれません。

電動のメカボが入るICS製M1ガーランドより少しスリムな程度でしょう。

我輩のM1ガーランドは初期に生産されたものなので、

木製ストックは全体的に真っ黒な仕上げです。

後期に生産されたものは赤っぽいストックのものがある模様。

分解した際、ワトコのマホガニーを上から数回塗ってみたんですが、

なんか中途半端な仕上がりになってしまったので

もう一度全て色落としして塗り直すべきか否か検討中。

機関部周りを見るとまるでM14みたいですが、薬室部分が少し長いです。

M1ガーランドの口径は30-06という、M14や64式よりも薬莢が大きい弾を使用するからです。

チャージングハンドル部分だけは何故かアルミ削り出し。

リアサイトは上下左右に調整可能で、上下ダイヤルはくるくる回りますが、

左右のダイヤルは引っ張りながらじゃないと回らないので注意しましょう。

トリガーガードの前方にあるのがセイフティ。

トリガー側にすると安全状態なのはM14と同様。

動きはかなり軽く、人差し指で操作できます。

トリガー前方の蓋が付いている部分の中にガスタンクがあり、

前方の穴が空いている部分からガスを注入します。

ガスが満タンになるまでには5~6秒ぐらいかかりますが、

満タンで撃てるのは2~3マガジンと激悪な燃費です。

マガジンは実銃のクリップと同じ形状をしたブツの中に

BB弾を詰め込めるようにしたもので装弾数は実銃と同じく8発。

デフォで付いてくるマガジンはガワが樹脂製ですが、

オプションでマグネシウム製マガジンもありました。

我輩の記憶では樹脂製マガジンのお値段が900円ぐらい、

マグネシウム製が1800円ぐらいだったはずなんですが、

もう2個ぐらいマガジン欲しいなと思って探してみたら何処も品切れ、

ヤフオクで探してみると5000円ぐらいのボッタクリ価格で出ているのね。

我輩のマグネシウムクリップ、福岡のSWATで半額の投げ売り価格で買ったというのに。

マルシン製品は暫くするとマガジンが入手困難になるので、

気に入った銃の予備マガジンは直ぐに抑えるべきです。

ストックの蓋、クリーニングキットを入れる部分も開閉します。

とは言っても電動ガンじゃないんでここが開閉しても使い道はないんですが、

ここが開くか否かという問題は、ガーターベルトを付けているか否かと同じぐらい重要。

まあ要するに、弾が出ればいいという問題ではなく、

その気にさせてくれる要素がどれ位含まれているかってことです。

発射手順はまず右手で(ココ重要)チャージングハンドルを引き、機関部を開くと

マガジンが収まる部分の中に銀色のストッパーがあるので(ココ更に重要)、

左手の指先でストッパーを前方に押し込み、チャージングハンドルを静かに戻すと、

イジェクションポートが開いた所謂「くぱぁ」状態になります。

そこに弾が入ったクリップ(マガジン)を「カチッ」というまで押し込み、

チャージングハンドルを引けば装填完了です。

この時、マガジンがカチッと押し込まれない場合や、

チャージングハンドルが戻らない場合がありますが、

その時はフレーム左側の四角い出っ張りを押してマガジンを抜き、

再度指を突っ込んでストッパーを留め直す必要があります。

戦闘中のリロードは冷静ならば結構スムーズに出来ますが、

慌てているとマガジンが装填されずチャージングハンドルで指をはさみ、危険です。

セイフティを解除し、トリガーを引くと「バコッ!」という音とともに弾が発射され、

チャージングハンドルがそれ程でもないスピードで後退します。

リコイルショックは大きいチャージングハンドルが動くが故、

派手な感じではありますが銃そのものが重い(3.8kg位ある)のでマイルドな印象。

ガスが温まっていれば、或いはエアタンクを繋げば結構いい動きをしますが、

ガスが少ないか、冷えている場合はチャージングハンドルが上手く後退しません。

ストロークが長いのでマルイM4のガスブロ程バシバシとブローバックしないんですね。

セミオートなんでそれ程不具合は感じませんが。

最終弾を打ち尽くすと、クリップが外に勢いよく弾き出されます。

クリップは20cmぐらい上昇したら直ぐに足元に落ちます。

樹脂製クリップは「コツン」みたいなナマクラな音しかしませんが、

マグネシウム製クリップは「カキン!」と軽い金属音を奏でます。

そう、このクリップが飛び出すアクションを楽しみたいが故のマルシンガーランド。

このギミックは電動では味わえない、唯一無二のものなのです。

弾が飛ぶ事はある程度重要だけど、クリップが飛ぶ方が最重要。

撃つと思わず頬が緩みそうになるガスガン、

それがマルシンのM1ガーランドなのです。

嫁の実家でマルシンM1ガーランドを発掘したその日は

帰宅後直ぐ様本体にガスをブチ込み、ガスが温まるまで待ち、

8mmBB弾をクリップに詰めて撃ってみたところ、

(8mmBB弾は時々デリンジャーで撃っていたので、直ぐ側に置いていた)

案の定だるそうにスライドが動くブローバックならぬスローバックな動きを見せ、、

4発目以降は弾は出るけどスライドが動かないという体たらくなので手でコッキングして発射。

そうそう、マルシンM1ガーランド、購入時から既に調子悪かったのよね。

購入後すぐにガス注入バルブを外して、エアタンク仕様にしていたんだもん。

ていうかマルシンのエアガンは新品状態でまともに動かないとかザラ。

動かない、弾が出ない、弾が出ても何処に飛ぶか判らない。

それでも愛おしい部分があるから、信者はマルシン製品を欲するのです。

先人の知恵をネットで探してみたところ(殆ど見当たらなかったけど)、

コイツの動きがよろしくない原因はトリガーメカの建付けがよろしくないからだとか?

従ってまず、トリガーメカを取り外して弄ることにします。

トリガーガード後端を下に引けば直ぐに外せるんですねコレが。

金色の部品が付いている部分がハンマー。

トリガーを引くとコイツが倒れることで上の赤丸部分のロッドを押し、ガスは放出されて弾が発射、

その後もう片方、下の赤丸部分のロッドを押してスライドを動かします。

このロッドが当たる部分に板を貼り付けてかさ増しすることで

ガスの放出量が増えて作動が良くなるという情報があったので、

0.5mmのアルミ板を両面テープで貼り付けてみたのですが、

何故か作動不良を起こしてしまいましたので直ぐ様復旧。

マルシンガーランドの作動不良の原因の大半は

このハンマーの内側がシアに干渉している(赤丸部分)が故に

余計なパワーを使うハメになる、或いは動きが悪いそうなのです。

要するにハンマーとシアが擦れながら作動しているから、

その分ブローバックに余計な負荷がかかるということですな。

先人のサイトでは干渉している部分を削るとありましたが、

よーく見てみるとコレ、作りが結構ガバガバで隙間があるんですね。

我輩の個体ではハンマーが右に寄って傾き、シアの根本は左側がガバガバ。

というわけで我輩はハンマーとシアとトリガーをバラしてみました。

全体的に粗い部分を目の細かいヤスリで綺麗にしたり、

ハンマーとシアの引っかかる部分のバリを無くします。

でもこの部分を分解すると組み立てるのにかなり難儀です。

スプリングが太いから、物凄いテンションなんですよ。

正直、我輩のようにハンマーの根本に細工を施すことをしないなら、

そのままの状態で細いヤスリを使って磨いたほうが手っ取り早いです。

要するに写真の赤丸部分の内側が干渉しないようにすればいいだけなので、

内側の当たっている部分(見れば直ぐに解る)を削るだけでもいいようです。

でもやはり、ハンマーやシアの隙間があると気分がよろしくないので、

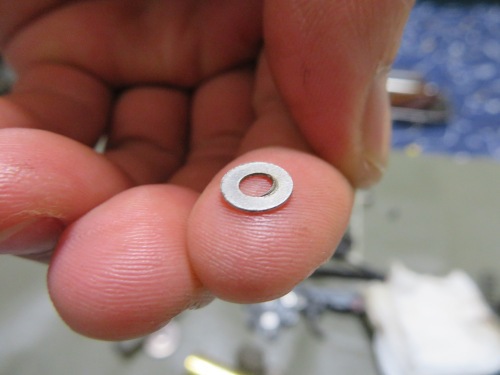

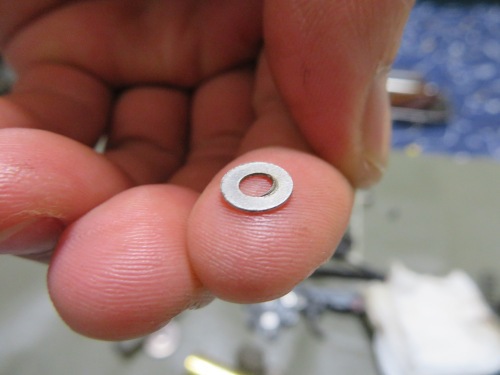

ピンをずらしてハンマーの根本の赤丸部分にM5ネジに付属していたワッシャーを挟みます。

ワッシャーが入ることで空間が埋まり、ガタツキが無くなります。

そしてトリガーの根本にも隙間があったので、

M3ネジに付属していたワッシャーを挟んでガタツキを無くします。

この加工によってハンマーとシアのお互いが真っ直ぐな位置関係になり、

ハンマーが素直に可動することによって無駄なパワーロスが起こることなく、

スムーズに作動するようになりましたが勢いがないのは相変わらず。

そしてマルシンM1ガーランド、動きは遅くてもブローバックの作動がかなり大きいせいか、

それともネジ締め職人の握力が弱いのか、撃っていると次第に各部のネジが緩み、

それが可動部分の何処かに干渉してジャムを起こしやがるのです。

手に入れて直ぐ、例の法改正によるパワー規制がかかったので、

バレルの交換とガスルートの処置は実施しておりますが、

全体的な確認とブログのネタのために、再度分解をしてみます。

だけどさぁ、今更マルシンM1ガーランドの分解手順なんか載せても、

誰も幸せになれないような気がせんでもないけど・・・まあいいや。

まずはトリガーガード周りを外し、トリガー後部のねじを外します。

コレでストックと機関部が分離しますが、まだまだ先があるんですねコレが。

後ろを外したと思ったら次は前に廻らなければならないという。

バレル下のデカスギぃ!なクロスネジを外さなければいけません。

このために結構太いクロスドライバーが必要ですと言いたいところですが、

直径8mmぐらいのドライバーでも「やろうと思えば」イケん事はありません。

でも組立時、ガチガチに締め込もうとするとネジ頭舐めそうになります。

その後フロントサイトを固定している6角ネジを緩め、

フロントサイトを横にずらして中にあるイモネジを緩めます。

次に写真のようにアウターバレルの先端を握り、緩む方向にギュッと力を入れ、

そのままクルクル緩めればアウターバレルの先っちょ部分だけが外れます。

この部分の正式名称が不明なのでアウターバレル1という事にしときましょう。

それと同時にガスチューブ部分が外れてきます。

我輩の個体は直ぐ回りましたが、回らない場合はバイスプライヤー等で挟む必要があるかも。

その後上部ヒートガードを固定しているパーツの下のイモネジを緩めれば、

ヒートガードが外れるようになりますので固定用パーツも前方に抜いて外します。

アウターバレル2には金色のストッパーが

イモネジ2本で固定されているのでコレを緩めて外し、

一緒にチャージングハンドルも外してしまいます。

チャージングハンドルは赤丸部分の切り欠き部分まで

移動させることで溝から外すことが出来ます。

組み立てる時もこの部分を合わせてチャージングハンドルを溝に収めます。

写真のようにこの部分を握り、機関部側に押し込むと、

ブローバックメカの固定パーツが露出するのでイモネジを緩めて外します。

ココを外すと手で握っている部分とスプリングが抜けます。

アウターバレル2もねじ込みで取り付けられているので、

緩み方向にぐるぐる回して取り外します。

バレルの根元部分は上2個、左右4個のネジで固定されているので、

6つのネジを全て緩めて前方へ抜き取ります。

するとインナーバレルを固定している金色のパーツが現れるので、

平らな面に付いているイモネジを抜き取り、モンキレンチで緩めて外します。

そのままゆっくりと引き抜けば、インナーバレルが外れます。

でもチャンバーパッキンは中に残ったままなのでご注意。

パッキンはチャンバー自体を分解しないと外せないようです。

チャンバー上部にはホップ調整用のベアリングが入っているので、

フレームを分離する前に外すか、テープで止める等の処置を。

赤丸で示した部分のネジを緩めて、フレームと内部メカを分離します。

フレーム両側の同じ部分にネジがあるので、合計4箇所のネジを外します。

写真のようにクリップ取り出しレバーをマイナスドライバー等で持ち上げ、

フレームをずらせば機関部とフレームが分離できますが、

力づくで無理やりやろうとすると破壊の恐れがあるので慎重に。

赤丸部分はチャンバーを固定するネジで、左側も緩めれば外せるはずですが、

パッキンの交換の必要性はないようなので一旦ネジを抜き、

ネジ山にネジロック剤(アロンゆるみ止め)を塗って

射撃の振動でネジが緩むのを防止します。

我輩の個体は左側のプレートを外した奥に見える

赤丸部分のネジが射撃の度に緩んで抜け落ちそうになるので、

ネジロック剤をたっぷり塗って緩まないようにしました。

この部分はマガジンが入る場所であるうえ、

チャージングハンドルを固定する部分にも関係しているので、

ネジが外れるとジャムを起こすか、最悪ぶっ壊れます。

ブローバックメカの部分は今後不具合が出次第、分解するとして、

目に見えるネジというネジにネジロック剤を塗って組み上げることにします。

組み立ての際、まずはスライドをきっちりとセットして、フレームを取り付けます。

後は分解の逆手順で組み立てていけば完成するはずです。

でもね、実はネジの緩みをどうにかするぐらいなら、

ココまで分解しなくてもストックと銃身を分離させて、

目に見えるネジというネジを増し締めしたり、

外してネジロック塗って再取り付けすればいいだけの話なんですよね。

組み上げてから10クリップ(マガジン)ぐらいはぶっ放しましたが、

今のところ不具合はないので暫くは安泰なんでしょうが、

何時の日かハンマー辺りがぶっ壊れそうな気がするので気軽に撃つのも気が引けます。

まあそれよりも、手元の8mmBB弾の在庫が少なくなっているのが当面の問題。

初速はマルシン製(ていうかマルシンしか8mmBB弾作ってねぇ)

0.34gの8mm弾を使用して室内温度22℃の状態で58~73m/sと結構弱い?

夏になって35℃超える環境下でも規制値の95m/sには収まるでしょう。

命中精度は20mぐらい離れた電信柱に当たるか否かなので、お座敷で的撃ちが限界でしょう。

まあそれ以前に宮崎の有料フィールドとかで8mmオッケーな場所って無ぇし。

尚、銃と共に写っている袋はM1ガーランド用のバンダリア。

職場のミリタリーマニアの鬼軍曹がお互いまだ若かりし頃、

「沖縄で仕入れたけど要らないからやる」と言って4個セットで押し付けてきたものです。

その時は「M1ガーランドのクリップ入れなんて何処で使えばよいのやら?」と思ったんですが、

まさかコイツが日の目を浴びる日が来るとは・・・大事に保管しといてよかった。

実はこの度の分解整備、コイツをヤフオクに流すために実施したのですが、

思いのほか気持ち良く作動するM1ガーランドを見ていると

日に日に惜しいという感情が湧き上がり、今では手放したくない気分です。

ていうか、コイツのお陰で我輩の心の暗雲が晴れたと思うと、

ゲームで使えないからと言って無下に手放すのもいい気分ではないかなと。

ま、宮崎に戻って以来「我輩も一端のサバイバルゲームプレイヤーである以上、

ガスブローバックのライフルを1丁ぐらいは所有しとくべきだよなぁ」

と思っていた矢先にこのM1ガーランドを見つけてしまったので、

「まずウチさぁ、M1ガーランドあんだけど・・・撃っていかない?」ってなノリで

我輩らしさの表現の一環として暫くは手元で愛でることにしようと思います。

そう考えはしたものの精神的にも物理的にも大分腰が重くなっており、

同志クリス・コスッタ氏から頂いたチェーンソーも

試しにエンジン回しただけで創作活動には至れないのが現状です。

というわけで手近なところでブログの更新ぐらいはやってみるかなと思い、

「そ~言えばここはサバゲーのブログだったよね」ということで、

サバゲーのネタ、エアガンのネタをボチボチアップしようと思いました。

最近、ようやく同志一同と顔を合わせて盛り上がれるぐらいの元気は出てきました。

でも、まだサバゲーに行きたいと思えるほど気力はありませんし、

当然、仕事も半ば気が抜けた状態でやっておりますし、

家族とのふれあいも何かぎこちない感じでございます。

ところで皆さん、M1ガーランドってご存知ですか?

詳しい説明をしたところでノンケには興味が無いでしょうし、

知っている人は今更感でしょうから詳しい説明は省きますが、

第二次世界大戦時の米軍の主力小銃です。

要するに「コンバット!」のサンダース軍曹とカービィ以外が持っていた武器ですよ。

或いは「ブラザーフッド」でチャン・ドンゴン様がバンバン撃ちまくっていたアレ。

第2次世界大戦当時といえば日本は勿論、ドイツもイギリスもソ連も、

主力の武器は手動で弾を薬室に送り、発射後手動で薬莢を出すボルトアクションの小銃でした。

あぁん?フランスとイタリア?知らんなそんな国。

しかしアメリカだけはオートマチックのライフルを歩兵の主力武器としていたんですね。

(ドイツとソ連はオートマチックのライフルを前線投入していたが、主力ではなかった)

コレはアメリカが当時から圧倒的な工業力を有していたことの証です。

大戦時既に自動小銃の必要性は何処の軍隊でも理解はしておりましたが、

国内の技術力の限界、生産力の限界、資源の限界という大きな壁の前に、

開発は出来ても試験的配備に留まるか、断念せざるを得ないのが実情でした。

このM1ガーランドはマルシンの8mmガスブローバックです。

同志パットン風に言うと「ガスで動く銃です」。

実銃と同じような形状のクリップ状のマガジンに

「ファッ?」と言いたくなるようなデカスギィな8mm弾を詰め込みます。

確かコイツを購入するまでの流れは・・・

エロ小僧ヂゴンの巣に来訪⇒M1ガーランド持参して見せびらかす

⇒我輩、それを撃って感動する⇒物欲の神が急激に舞い降りてくる

⇒ヤフオクで4丁ぐらいエアガン売却⇒M1ガーランドポチるという感じだった記憶が。

お値段は・・・ごまんえんぐらいですね(適当)?

(マルシンのオフィシャルサイトで調べたところ現在の定価は68000円だが、

我輩が買ったときはもう少し安かったような気がする)

購入後直ぐに三沢への転勤が決まり、

サバゲーで使えないエアガンは置いていこうということになり、

M1ガーランドは写真も撮らず嫁の実家に放置していたのですが、

(ていうか、我輩がエアガンのインプレをブログに載せるようになったのは三沢転勤以降)

嫁の実家が改築をした際に行方不明になってしまいました。

ところが我輩が休業していた時、暇つぶしに嫁の実家の倉庫を整理していたら、

コイツが倉庫の奥から汚い箱に包まれて姿を表したんですね。

箱は使い物にならない状態でしたが、中身は別れる前の姿そのままだったので、

ニヤニヤしながら社宅に持ち帰り、オーバーホールすることにしました。

ある意味、我輩の心の回復の糸口になったのが、

このM1ガーランドだと行っても過言ではない?

だってコイツと再会するまでエアガンを弄るのですら億劫だったのに、

コイツをばらして弄りまくったのをきっかけに

他のエアガンも修理する気分が湧き上がりましたからね。

写真を撮る前にバラして調整をしたので、全体像はすべて事後の写真です。

金属部分の色が剥げているのはバラした時に各部に盛大に傷が入ったんで、

それを誤魔化すためにビンテージっぽく処理した結果です。

尚、マルシンのM1ガーランドはストック以外すべて金属(ダイキャスト)です。

フロント周りはバレルとその下にすぐ、ガスチューブがあります。

そしてガスチューブの下には銃剣を取り付ける着剣ラグ。

その奥にあるスリング取付用スイベルみたいだけど、

真ん中が中途半端にキレているブツは叉銃(さじゅう)のためのスイベル。

昔の戦争映画とか写真を見ると、銃をこのようにして立てている風景があるんですが、

コレをするために引っ掛けるポジションなんですね。

三八式とかモーゼルKar98kの場合はバレル下にクリーニングロッドがあるんで、

それを利用して銃を3丁引っ掛けて叉銃するんですが、

ガーランドの場合はロッドが付いていない代わりにコレがあるという。

我輩も叉銃、ヤりたくて仕方ないんですがねぇ、

宮崎にはガーランドをお持ちの方は我輩以外に

らんたろー氏とピーマン職人ぐらいしか居ないようなので、

その三人が揃わないと叉銃をする夢は叶いませぬ。

実銃を見たことはありますが触ったことがないので確信は持てませんが、

ストックはブローバックメカが入る都合上、気持ち太めかもしれません。

電動のメカボが入るICS製M1ガーランドより少しスリムな程度でしょう。

我輩のM1ガーランドは初期に生産されたものなので、

木製ストックは全体的に真っ黒な仕上げです。

後期に生産されたものは赤っぽいストックのものがある模様。

分解した際、ワトコのマホガニーを上から数回塗ってみたんですが、

なんか中途半端な仕上がりになってしまったので

もう一度全て色落としして塗り直すべきか否か検討中。

機関部周りを見るとまるでM14みたいですが、薬室部分が少し長いです。

M1ガーランドの口径は30-06という、M14や64式よりも薬莢が大きい弾を使用するからです。

チャージングハンドル部分だけは何故かアルミ削り出し。

リアサイトは上下左右に調整可能で、上下ダイヤルはくるくる回りますが、

左右のダイヤルは引っ張りながらじゃないと回らないので注意しましょう。

トリガーガードの前方にあるのがセイフティ。

トリガー側にすると安全状態なのはM14と同様。

動きはかなり軽く、人差し指で操作できます。

トリガー前方の蓋が付いている部分の中にガスタンクがあり、

前方の穴が空いている部分からガスを注入します。

ガスが満タンになるまでには5~6秒ぐらいかかりますが、

満タンで撃てるのは2~3マガジンと激悪な燃費です。

マガジンは実銃のクリップと同じ形状をしたブツの中に

BB弾を詰め込めるようにしたもので装弾数は実銃と同じく8発。

デフォで付いてくるマガジンはガワが樹脂製ですが、

オプションでマグネシウム製マガジンもありました。

我輩の記憶では樹脂製マガジンのお値段が900円ぐらい、

マグネシウム製が1800円ぐらいだったはずなんですが、

もう2個ぐらいマガジン欲しいなと思って探してみたら何処も品切れ、

ヤフオクで探してみると5000円ぐらいのボッタクリ価格で出ているのね。

我輩のマグネシウムクリップ、福岡のSWATで半額の投げ売り価格で買ったというのに。

マルシン製品は暫くするとマガジンが入手困難になるので、

気に入った銃の予備マガジンは直ぐに抑えるべきです。

ストックの蓋、クリーニングキットを入れる部分も開閉します。

とは言っても電動ガンじゃないんでここが開閉しても使い道はないんですが、

ここが開くか否かという問題は、ガーターベルトを付けているか否かと同じぐらい重要。

まあ要するに、弾が出ればいいという問題ではなく、

その気にさせてくれる要素がどれ位含まれているかってことです。

発射手順はまず右手で(ココ重要)チャージングハンドルを引き、機関部を開くと

マガジンが収まる部分の中に銀色のストッパーがあるので(ココ更に重要)、

左手の指先でストッパーを前方に押し込み、チャージングハンドルを静かに戻すと、

イジェクションポートが開いた所謂「くぱぁ」状態になります。

そこに弾が入ったクリップ(マガジン)を「カチッ」というまで押し込み、

チャージングハンドルを引けば装填完了です。

この時、マガジンがカチッと押し込まれない場合や、

チャージングハンドルが戻らない場合がありますが、

その時はフレーム左側の四角い出っ張りを押してマガジンを抜き、

再度指を突っ込んでストッパーを留め直す必要があります。

戦闘中のリロードは冷静ならば結構スムーズに出来ますが、

慌てているとマガジンが装填されずチャージングハンドルで指をはさみ、危険です。

セイフティを解除し、トリガーを引くと「バコッ!」という音とともに弾が発射され、

チャージングハンドルがそれ程でもないスピードで後退します。

リコイルショックは大きいチャージングハンドルが動くが故、

派手な感じではありますが銃そのものが重い(3.8kg位ある)のでマイルドな印象。

ガスが温まっていれば、或いはエアタンクを繋げば結構いい動きをしますが、

ガスが少ないか、冷えている場合はチャージングハンドルが上手く後退しません。

ストロークが長いのでマルイM4のガスブロ程バシバシとブローバックしないんですね。

セミオートなんでそれ程不具合は感じませんが。

最終弾を打ち尽くすと、クリップが外に勢いよく弾き出されます。

クリップは20cmぐらい上昇したら直ぐに足元に落ちます。

樹脂製クリップは「コツン」みたいなナマクラな音しかしませんが、

マグネシウム製クリップは「カキン!」と軽い金属音を奏でます。

そう、このクリップが飛び出すアクションを楽しみたいが故のマルシンガーランド。

このギミックは電動では味わえない、唯一無二のものなのです。

弾が飛ぶ事はある程度重要だけど、クリップが飛ぶ方が最重要。

撃つと思わず頬が緩みそうになるガスガン、

それがマルシンのM1ガーランドなのです。

嫁の実家でマルシンM1ガーランドを発掘したその日は

帰宅後直ぐ様本体にガスをブチ込み、ガスが温まるまで待ち、

8mmBB弾をクリップに詰めて撃ってみたところ、

(8mmBB弾は時々デリンジャーで撃っていたので、直ぐ側に置いていた)

案の定だるそうにスライドが動くブローバックならぬスローバックな動きを見せ、、

4発目以降は弾は出るけどスライドが動かないという体たらくなので手でコッキングして発射。

そうそう、マルシンM1ガーランド、購入時から既に調子悪かったのよね。

購入後すぐにガス注入バルブを外して、エアタンク仕様にしていたんだもん。

ていうかマルシンのエアガンは新品状態でまともに動かないとかザラ。

動かない、弾が出ない、弾が出ても何処に飛ぶか判らない。

それでも愛おしい部分があるから、信者はマルシン製品を欲するのです。

先人の知恵をネットで探してみたところ(殆ど見当たらなかったけど)、

コイツの動きがよろしくない原因はトリガーメカの建付けがよろしくないからだとか?

従ってまず、トリガーメカを取り外して弄ることにします。

トリガーガード後端を下に引けば直ぐに外せるんですねコレが。

金色の部品が付いている部分がハンマー。

トリガーを引くとコイツが倒れることで上の赤丸部分のロッドを押し、ガスは放出されて弾が発射、

その後もう片方、下の赤丸部分のロッドを押してスライドを動かします。

このロッドが当たる部分に板を貼り付けてかさ増しすることで

ガスの放出量が増えて作動が良くなるという情報があったので、

0.5mmのアルミ板を両面テープで貼り付けてみたのですが、

何故か作動不良を起こしてしまいましたので直ぐ様復旧。

マルシンガーランドの作動不良の原因の大半は

このハンマーの内側がシアに干渉している(赤丸部分)が故に

余計なパワーを使うハメになる、或いは動きが悪いそうなのです。

要するにハンマーとシアが擦れながら作動しているから、

その分ブローバックに余計な負荷がかかるということですな。

先人のサイトでは干渉している部分を削るとありましたが、

よーく見てみるとコレ、作りが結構ガバガバで隙間があるんですね。

我輩の個体ではハンマーが右に寄って傾き、シアの根本は左側がガバガバ。

というわけで我輩はハンマーとシアとトリガーをバラしてみました。

全体的に粗い部分を目の細かいヤスリで綺麗にしたり、

ハンマーとシアの引っかかる部分のバリを無くします。

でもこの部分を分解すると組み立てるのにかなり難儀です。

スプリングが太いから、物凄いテンションなんですよ。

正直、我輩のようにハンマーの根本に細工を施すことをしないなら、

そのままの状態で細いヤスリを使って磨いたほうが手っ取り早いです。

要するに写真の赤丸部分の内側が干渉しないようにすればいいだけなので、

内側の当たっている部分(見れば直ぐに解る)を削るだけでもいいようです。

でもやはり、ハンマーやシアの隙間があると気分がよろしくないので、

ピンをずらしてハンマーの根本の赤丸部分にM5ネジに付属していたワッシャーを挟みます。

ワッシャーが入ることで空間が埋まり、ガタツキが無くなります。

そしてトリガーの根本にも隙間があったので、

M3ネジに付属していたワッシャーを挟んでガタツキを無くします。

この加工によってハンマーとシアのお互いが真っ直ぐな位置関係になり、

ハンマーが素直に可動することによって無駄なパワーロスが起こることなく、

スムーズに作動するようになりましたが勢いがないのは相変わらず。

そしてマルシンM1ガーランド、動きは遅くてもブローバックの作動がかなり大きいせいか、

それともネジ締め職人の握力が弱いのか、撃っていると次第に各部のネジが緩み、

それが可動部分の何処かに干渉してジャムを起こしやがるのです。

手に入れて直ぐ、例の法改正によるパワー規制がかかったので、

バレルの交換とガスルートの処置は実施しておりますが、

全体的な確認とブログのネタのために、再度分解をしてみます。

だけどさぁ、今更マルシンM1ガーランドの分解手順なんか載せても、

誰も幸せになれないような気がせんでもないけど・・・まあいいや。

まずはトリガーガード周りを外し、トリガー後部のねじを外します。

コレでストックと機関部が分離しますが、まだまだ先があるんですねコレが。

後ろを外したと思ったら次は前に廻らなければならないという。

バレル下のデカスギぃ!なクロスネジを外さなければいけません。

このために結構太いクロスドライバーが必要ですと言いたいところですが、

直径8mmぐらいのドライバーでも「やろうと思えば」イケん事はありません。

でも組立時、ガチガチに締め込もうとするとネジ頭舐めそうになります。

その後フロントサイトを固定している6角ネジを緩め、

フロントサイトを横にずらして中にあるイモネジを緩めます。

次に写真のようにアウターバレルの先端を握り、緩む方向にギュッと力を入れ、

そのままクルクル緩めればアウターバレルの先っちょ部分だけが外れます。

この部分の正式名称が不明なのでアウターバレル1という事にしときましょう。

それと同時にガスチューブ部分が外れてきます。

我輩の個体は直ぐ回りましたが、回らない場合はバイスプライヤー等で挟む必要があるかも。

その後上部ヒートガードを固定しているパーツの下のイモネジを緩めれば、

ヒートガードが外れるようになりますので固定用パーツも前方に抜いて外します。

アウターバレル2には金色のストッパーが

イモネジ2本で固定されているのでコレを緩めて外し、

一緒にチャージングハンドルも外してしまいます。

チャージングハンドルは赤丸部分の切り欠き部分まで

移動させることで溝から外すことが出来ます。

組み立てる時もこの部分を合わせてチャージングハンドルを溝に収めます。

写真のようにこの部分を握り、機関部側に押し込むと、

ブローバックメカの固定パーツが露出するのでイモネジを緩めて外します。

ココを外すと手で握っている部分とスプリングが抜けます。

アウターバレル2もねじ込みで取り付けられているので、

緩み方向にぐるぐる回して取り外します。

バレルの根元部分は上2個、左右4個のネジで固定されているので、

6つのネジを全て緩めて前方へ抜き取ります。

するとインナーバレルを固定している金色のパーツが現れるので、

平らな面に付いているイモネジを抜き取り、モンキレンチで緩めて外します。

そのままゆっくりと引き抜けば、インナーバレルが外れます。

でもチャンバーパッキンは中に残ったままなのでご注意。

パッキンはチャンバー自体を分解しないと外せないようです。

チャンバー上部にはホップ調整用のベアリングが入っているので、

フレームを分離する前に外すか、テープで止める等の処置を。

赤丸で示した部分のネジを緩めて、フレームと内部メカを分離します。

フレーム両側の同じ部分にネジがあるので、合計4箇所のネジを外します。

写真のようにクリップ取り出しレバーをマイナスドライバー等で持ち上げ、

フレームをずらせば機関部とフレームが分離できますが、

力づくで無理やりやろうとすると破壊の恐れがあるので慎重に。

赤丸部分はチャンバーを固定するネジで、左側も緩めれば外せるはずですが、

パッキンの交換の必要性はないようなので一旦ネジを抜き、

ネジ山にネジロック剤(アロンゆるみ止め)を塗って

射撃の振動でネジが緩むのを防止します。

我輩の個体は左側のプレートを外した奥に見える

赤丸部分のネジが射撃の度に緩んで抜け落ちそうになるので、

ネジロック剤をたっぷり塗って緩まないようにしました。

この部分はマガジンが入る場所であるうえ、

チャージングハンドルを固定する部分にも関係しているので、

ネジが外れるとジャムを起こすか、最悪ぶっ壊れます。

ブローバックメカの部分は今後不具合が出次第、分解するとして、

目に見えるネジというネジにネジロック剤を塗って組み上げることにします。

組み立ての際、まずはスライドをきっちりとセットして、フレームを取り付けます。

後は分解の逆手順で組み立てていけば完成するはずです。

でもね、実はネジの緩みをどうにかするぐらいなら、

ココまで分解しなくてもストックと銃身を分離させて、

目に見えるネジというネジを増し締めしたり、

外してネジロック塗って再取り付けすればいいだけの話なんですよね。

組み上げてから10クリップ(マガジン)ぐらいはぶっ放しましたが、

今のところ不具合はないので暫くは安泰なんでしょうが、

何時の日かハンマー辺りがぶっ壊れそうな気がするので気軽に撃つのも気が引けます。

まあそれよりも、手元の8mmBB弾の在庫が少なくなっているのが当面の問題。

初速はマルシン製(ていうかマルシンしか8mmBB弾作ってねぇ)

0.34gの8mm弾を使用して室内温度22℃の状態で58~73m/sと結構弱い?

夏になって35℃超える環境下でも規制値の95m/sには収まるでしょう。

命中精度は20mぐらい離れた電信柱に当たるか否かなので、お座敷で的撃ちが限界でしょう。

まあそれ以前に宮崎の有料フィールドとかで8mmオッケーな場所って無ぇし。

尚、銃と共に写っている袋はM1ガーランド用のバンダリア。

職場のミリタリーマニアの鬼軍曹がお互いまだ若かりし頃、

「沖縄で仕入れたけど要らないからやる」と言って4個セットで押し付けてきたものです。

その時は「M1ガーランドのクリップ入れなんて何処で使えばよいのやら?」と思ったんですが、

まさかコイツが日の目を浴びる日が来るとは・・・大事に保管しといてよかった。

実はこの度の分解整備、コイツをヤフオクに流すために実施したのですが、

思いのほか気持ち良く作動するM1ガーランドを見ていると

日に日に惜しいという感情が湧き上がり、今では手放したくない気分です。

ていうか、コイツのお陰で我輩の心の暗雲が晴れたと思うと、

ゲームで使えないからと言って無下に手放すのもいい気分ではないかなと。

ま、宮崎に戻って以来「我輩も一端のサバイバルゲームプレイヤーである以上、

ガスブローバックのライフルを1丁ぐらいは所有しとくべきだよなぁ」

と思っていた矢先にこのM1ガーランドを見つけてしまったので、

「まずウチさぁ、M1ガーランドあんだけど・・・撃っていかない?」ってなノリで

我輩らしさの表現の一環として暫くは手元で愛でることにしようと思います。

2019年04月18日

我輩の電動ガン散財話、まだ続くよ

我輩が今まで購入したマルイの電動ガンを並べ立て、

それについて軽いインプレッションとおすすめ度合いを述べるという

我輩以外全く得をしないし誰も幸せになれないこの企画ですが、

旧世代電動ガンの購入を検討するサバイバルゲームプレイヤーには

ハナクソ程度の役には立つのかなと思わなくもないですが、

それなら多分ハイパー道楽見たほうが手っ取り早いかも知んない。

うーん、普通の電動ガンには満足できずに変な武器ばかり手を出す傾向の強い

吉六会同志には全く以て役に立たないよねこの企画。

でも今我輩の手元にはこんぐらいしかネタがないんだよ、勘弁してくれ。

さて、我輩がマルイのM4を毛嫌いする理由は分解が('A`)マンドクセなことよりも、

フレームとアウターバレル、ハンドガードの剛性が弱すぎるのが原因です。

上下のフレームは接合部分が頼りなく、使い込んでいるうちに破壊します。

ハンドガードも徐々に結合が弱くなり、ガタガタになります。

永きに渡って使う事が出来ない電動ガン、ソレがマルイの旧世代M4。

実は我輩、M16A2出た時に速攻で飛びついたんですがね、

暫くするとフレームとアウターバレルの結合部がガッタガタになったんで、

社外品外装パーツ色々買い漁って組み込んだ挙げ句、

最終的に固定ストックのM4になってしまった気がする。

我輩が買ったM16A2の最後を、我輩は全然知らない。

しかし弟のググレカスが第一回目のエチゴヤのサバゲー大会の

くじ引きで貰ったSR16ナイツカービンは違いましたね。

そして2年後ぐらいにググレカスがサバゲー辞めたんで、

ほぼ手付かずのコイツを半額ぐらいで譲ってもらいました。

コイツはフレームとアウターの結合がしっかりしていて感心したものです。

M4カービンよりもバレルの結合のパーツが強化されているんです。

それでも不安があったんでフリーダムアートの”SEBONE”を組み込んで

RISとフレームを更にガッチリ固定してみました。

更にスコープやバイポッドまで取り付けて、スナイパー風に仕立てあげましたが、

正直アタッカーの我輩には脚なんてそんなもの飾りですね。

そしてレイルシステム、グリップ以外に特に付けるものナシ。

夜戦とかヤるんならライトが付けられるからイイんですがね。

使い勝手がいいのはアーマライト系列のライフルのお約束。

我輩的にアーマライトが何で操作しやすいと言われるその理由、

ソレはマガジン交換がどのライフルよりも容易でスムーズであることですな。

他のライフルみたいに引っ掛けてマガジンを装填、脱着をレバーでするのではなく、

ボタンを押せばマガジンが抜け、そのままマガジン挿せば装填できる。素晴らしい。

ストックが固定なので今の御時世の観点で見るとナンジャコリャなんでしょうが、

我輩に言わせればラージバッテリーが使えるという利点の方がデカい!

今時ラージバッテリーなんてガンショップでは殆ど見かけなくなりましたが、

ラジコンショップに逝けばでかいリポって売ってることあるみたい。

それと、バッテリーの交換がストックの蓋開ける⇒突っ込むだからメッチャ楽。

まだマルイの商品ラインナップには載っているというのに、

ここ10年ぐらいフィールドで全く見かけないのはどーしてでしょうかねぇ?

他のノーマル電動ガンより1万ぐらい高いですが初心者にはかなりオススメですぜ。

M4カービンRISなんて将来の粗大ゴミ買うぐらいならコレ買え。

でも出来ればフレームは後々メタルに交換するのが望ましい!

我輩、マルイがトンプソンM1A1を出すと聞いた時は耳を疑いました。

だってこういうクラシックな武器ってどういう需要があるのかって話ですよ。

ま、あの頃プライベートライアンが上映された後だったから、

そっちに流れたい人需要を見込んでの販売だったんでしょうが、

結局あまり売れなかったのか今では生産しているのかどーかすら不明です。

余談ですがマルイはその後MP40を販売するつもりだったらしいが、

トンプソンで大コケしたんで開発中止になったとかw

銃自体の素性は悪くないんですよ。

ボディは金属製だからガッチリ、多弾数マガジンは作動も快調、

ラージバッテリー使用可能でバッテリー交換も容易、

メカボックスの信頼も高くパワーもそれなりに出ていましたから、

我輩も自衛隊装備、ベトコン装備用として愛用しておりました。

ただ、古い時代の銃ということで使い勝手は良くない。

サブマシンガンなのにM4カービンぐらいのサイズというのはどうかね?

でもトンプソンが現役だった時代、歩兵の小銃は1m位あるのが当たり前だったんで仕方ないね。

そしてセミフルのセレクタとセーフ・ファイヤのセレクタが別になっている上に、

グリップ握りながら切り替えするのに難がある場所に付いているとか、

アメリカ人体系用のストックは日本人には肩付けすると構えにくいとか。

また、話によると妙な細かいところの剛性感が弱いという噂もあります。

ヒストリカル系の装備を好むプレイヤーには歓喜の商品でしょうが、

純粋にサバゲーの武器と考えるとオススメできない電動ガンですね。

現在古い銃ばかりが好みになっているんで

今更ながら欲しいと思う武器のひとつなんですが、

ストックはやっぱり木製じゃないと嫌なんでマルイのは買わねぇ。

AKの次に我輩が気に入った電動ガン、それがH&K G36C。

長らくG3を使ってきたドイツ連邦軍がようやく更新した5.56mmのライフル。

本体やマガジンの形状的にも(当時は)21世紀感を醸し出しており、

これからはこういう鉄砲が主流になるんだなぁと思っちゃいました。

サイズは適度にコンパクト、ストックを畳むと大きめのバッグにも収納可能、

アウターバレル以外の外装はほとんど樹脂製だから軽く、

しかも樹脂製なのに強度も抜群、ストックも余程ヘマしない限り折れそうにない。

セレクターの位置も使いやすい場所にあり、マガジン交換もしやすい。

バッテリーはハンドガード内蔵ですが、余裕があって入れやすい。

レールシステムっていうほどのものじゃないですが、

ハンドガード下部にレールもあるし、別売りのレイルをハンドガード横にも取り付けられる。

ただ、下のレールは短すぎてフォアグリップが遠かったんで、

写真のようにライラクスのロングタイプのレールと交換。

マウントレールも標準装備だから光学サイトもつけ放題!

でもやっぱ、レールは樹脂より金属製が望ましい。

メカボックスは我輩的に信頼性高きヴァージョン3。

AKのメカボのパーツは大量に所有していたから改造も捗りましたし、

何よりもG3系列と同じぐらいメカボへのアクセスが容易であるのが素晴らしい!

でも、暫く使っていて「コレがG36Kだったらいい感じなのにねー」

そう、我輩は昔からある程度長さがある鉄砲が好きなんです。

なので写真のようにアウターバレルをライラクスのエキステンションタイプと交換したり、

もう1個ハンドガード仕入れて、長いハンドガード自作してみたりとか、

「やっぱラージバッテリー使いたいよね」と思って

ライラクスのラージハンドガード付けてみたら

「うわ・・・」な気分に陥ったのは認めたくない若さゆえの過ち。

他にもG&Pの固定ストックもどきを付けてみたりとか、

メカボックスもギア以外はとっかえひっかえしてみたりとか、

まあそれはそれはAKと同じぐらい弄くり倒しましたね。

それぐらいG36は我輩を惹きつけるものがあったんですよ。

でも結局、ある理由をきっかけに使わなくなりました。

それは・・・マガジンポーチが手に入らない!

G36系列ってマガジンが樹脂製で厚みがあるから、

STANAGマガジン用のマガジンポーチには収まりません。

そして高さ(縦に長さ)があるから、7.62mm用のマガジンポーチにも入らねぇ。

G36のマガジンが収まるポーチってマジで存在していないんすよ。

幸い?マガジンが連結可能なんでそうやって使っていましたけど、

意味もなく予備マガジンを持つ装備を身につけるようになったら我輩的にはお払い箱。

今ならSTANAGマガジン用のマグウェルがあるんで、

それと交換してM4マガジンでバリバリ撃ちまくれるし、

予備マガジンも選び放題なんでそういう改修をして使いこなすのも一つの手段。

我輩も89式と一緒に持っていく、マガジン使い回せる銃として、

レールとサイレンサー付きのSD仕様のG36が時々欲しい衝動に駆られます。

M4は他のプレイヤーと被るから、別のが欲しいけどAKはねぇ・・・と思う人、

そしてヅイマー氏みたいに毎週末メカボを弄り回すような人には適した電動ガンだと思います。

でも外装パーツは現在あまり流通していないみたいなんで、

JGとかの中華製品でM4マガジン仕様の外装カスタムとかを買ったほうがお得。

UZIの電動ガンが出た時はそれはそれはもう、感激しましたよ。

我輩より前の世代でサブマシンガンって言ったらUZIでしたからね。

だから我輩、社会人になってから既に電動全盛期だというのに、

JACのUZI中古で手に入れてエアタンク背負って使ってましたからね。

だから電動のUZI出た時も直ぐに飛びつくと言いたいところでしたが、

実は我輩、マルイよりも先に現れたマルシンの電動UZI持っていたんですわ。

だから悲しいことに食指が全く動かなかったんだけど

後輩に買わせて使わせてもらったら「ああ、やっぱマルイの方が出来はいい(確信)」

グリップ周りもマルシンより細身で握りやすかったし、グリップセイフティもライブ。

うなぎバッテリー仕様だったんでマルシンみたいな専用バッテリー買う必要なし。

バッテリー交換もレシーバーカバー開けてそのまま突っ込むだけ、結構簡単。

グリップにマガジン突っ込む形状のサブマシンガンが使いやすいかと問われると、

正直な話、MP5よりは少々使いづらいブツではありますが

グリップのセレクターは使い難いというほどでもない。

サイズ的にもコンパクトで構えた時も一体感を感じるデザインなので、

特別使い難い銃だと思った記憶はないけど使いやすいってわけでもなかった気ガス。

多弾数マガジンが220連という少し中途半端ではありましたが、

当時の宮崎では何処のフィールドも1ゲーム300発制限があったんで、

別口でノーマルマガジン持って対処すれば問題なし。

パワーはマルシン製の方が80m/s強、マルイは75m/s以上ぐらい。

でも命中精度はマルイのほうが断然上でしたね。

AK程は当たらないけど、MP5とは同等ぐらいという印象。

最大の難点というか、コレが原因で廃盤になったという理由、

それはヴァージョン5メカボックスの拡張性のなさ。

樹脂製の特殊形状なメカボだからスプリングやピストンやギアとかの

カスタムパーツは何処のサードパーティも出さなかったし、出せなかった模様。

バレル交換ですら拒むというのですから、カスタム性は皆無。

当時は「こんな革新的なメカボが出たら、次はもっと面白い銃がモデルアップされる!」

とUZI本体よりもメカボに期待をかけたんですが、基本設計に難があったんでしょうね。

生産中止して年月が経った現在では修理も受け付けてくれない模様ですし、

このメカボを活用した銃が出ることもありませんでした。

この形状に惹かれる御仁が今の御時世どれ位存在しているのか不明ですが、

もしマンガ倉庫とかで見つけても手を出さない方が無難でしょう。

我輩は中華メーカーが出してくれないかなーと微妙に心待しているんですがね。

でも中華で出るとしたら拡張性に富むコンパクト電動ガンメカボでだろうな。

βスペツナズはマルイがAK47をショート化して

ゲームユースに特化した電動ガンとして世に送り出した一品。

なお、この辺からマルイの悪乗りが始まり、

G3 SASとかいうトンデモ銃が出るに至るw

そこまでするんならステアーAUGもクソ短いのだせよって思ったんだけど、

後にステアーHCが出て「あ、やっぱりマルイのセンスって(以下略)」

正直ね、パット見メッチャ格好悪いとは思いましたよ。

でもね、それと同時に「コレはサバゲーで使える!」とも思い、購入。

当時は何処にもAKS74Uの電動ガンがなかったんでね、仕方ないね。

短いレールが付属したハンドガードはグリップを付けると更に不格好に。

標準装備の短い220連マガジンならそれなりの格好ですが、

長いマガジンをぶっ刺すとコレまた格好悪い。

でも良かったんです、短くて軽いからゲームでは使いやすい。

サードパーティのマウントベースを付けないと光学サイトが載せられないのも難点ですが、

まー何より、個人の主観にもよるんでしょうが兎に角格好悪い銃。

どうにかしてこの似非特殊部隊銃を格好良くしてやろうかと

ストックやハンドガードに謎の改造を施して使い続けましたが、

やはり本物のショートモデルであるAKS74Uが出たら要らん子ちゃんでしたね。

我輩的にはストックをAK74みたいなストレートなやつにしてみたり、

ハンドガードはノーマルサイズのままで、レール付きにしておけば、

もう少し魅力のあるAKとして成立した気がすると思うんですがねぇ・・・

ハイサイクルの短いAKもあの短すぎるハンドガードがやっぱりブサイク。

でもAKの利点である分解のしやすさ、弄りやすいヴァージョン3メカボ、

ねじれや破損とは無縁のショートで堅固なボディはコイツでも同様ですので、

AK使いたいけど長いのは嫌、そしてお金がかかるのも嫌って方には丁度いい武器ですね。

余談ですがβスペツナズ、お値段とサイズが手頃であるということで、

有料フィールドの貸出銃に多く使われているという噂を聞いたことがあります。

マルイのM14が出た時「やっとその気になったか」と思った人も少なくないはず。

ブラックホーク・ダウンの影響でコレを買った輩も多数居られるでしょうが、

我輩的にはM14といえばヴェトナム戦争と「フルメタル・ジャケット」の教育隊でのアレ。

コイツを買って「シャーリーン」って名前をつけた人、怒らないから出てきなさい。

ナム戦装備プレイヤーは「とんでもねぇ、待っていたんだ」と呟いたことでしょう。

正直、M14がサバゲー向きかって言われるとそうじゃないですよ。

M1ガーランドがそのまま少しだけ進化したそのボディは

長くて取り回しに難があり、本体重量は電動ガンでもやっぱり重い。

「グリップ?なにそれ美味しいの?」な形状の昔ながらのライフルストックは

慣れればそうでもないけど、やっぱりグリップがある方が撃ちやすいんだと思ふ。

セイフティはトリガーのすぐ前にあるんで使いやすいんですが、

セミ・フルの切り替えはリアサイトの下という取って付けたよーな場所にあるんで、

瞬時に切り替えができないという意地悪設計。

なお、メカボのカスタムパーツは一応ありますが種類が少ない模様。

そしてマガジンはポーチが入手困難な7.62mm。

(発売当時はまだ少し、ヴェトナム戦争時代のコットンポーチがあったけど)

分解は慣れればそうでもないという意見があるようですが、

ほぼ全部バラさないとメカボックスには辿り着けません。

そして個人的にはメカボックスからスイッチやトリガー周りを

取り外すor組み立てるのが面倒と思いましたね。

ただ、多弾数マガジンが450連なので弾数には余裕があるのが救い。

ラージバッテリー仕様なのでバッテリーの搭載も楽で多く撃てる。

そして無駄に長いロングバレルのお陰か、命中精度は電動ガン随一。

細かい部分に弱い部位があるみたいだけど、基本的な剛性感は文句なし。

昔からサバイバルゲームしていた人はコイツを衝動買して、

この長いボディにうっとりしながらゲームに挑んでいたんでしょうが、

人間年令を重ねるとねぇ、長くて重いライフルは疲れるんですよ。

M14に立派なスコープを乗せると、それはそれは格好が良いんですが、

重量が増すので1日中使うのは大変なのですよ。

そのせいか発売当初は石投げると当たるぐらい散見されましたが、

今ではデルタ装備のプレイヤーで気合が入っている人ぐらいしか所有していないみたい。

我輩は取り回し云々ではなく、他の連中と被らないM14が欲しいという思いで、

バレルをぶった切って写真のようなショートモデルにしたんですが、

その後直ぐに「M14 SOCOM」とかいうモデルが出てガクッとしましたね。

結局、我輩は重さが長さがという以前に「この銃に合う装備がない」という理由で手放しましたが

この形が好きだというのであれば、そしてこの長さと重さが苦にならないというのであれば、

積極的にオススメはしなくても後悔はしない、出来のよろしい製品だと言い切れます。

我輩が唯一購入したコンパクト電動ガンがVZ61、通称スコーピオン。

最初に出たマルイのMP7はコンパクト電動ガンの名に

相応しい射程距離の短さで残念な一品でしたが、

VZ61はMP7の悪評を吹き飛ばす出来だったので

東側陣営の武器が好きな我輩は速攻で購入しましたよ。

飛距離はフルサイズ電動ガンには劣るものの、

このサイズでこれだけ飛べば文句はないでしょうと思えるレベル。

ガスのハンドガンよりもよく飛び、よく当たるから文句なし!

サイズはハンドガンより少しかさばる程度なんだもん。

命中精度は30mを超えると厳しいものがありましたが、

それ以下なら狙って当てることが出来る性能。

MP5Kと同程度か、少~~~しだけ劣る程度。

パワーは75m/s前後と物足りなさはあるものの、必要にして充分。

中華コピー品のVZ61はもっとパワーがあるみたいなので、

パーツ次第では80m/s以上までパワーを上げるポテンシャルはあるはず?

セレクターは使いやすい位置にはあるものの、

ポジションを覚えていないとどっちがセミかフルか解らないのが難点。

マガジンはマグウェルが浅いので、上手くなればスポッと突っ込めるけど、

慣れないうちは道程のセッ★スみたいに戸惑うことがあります。

スコーピオンという名称の元となったワイヤーストックは

畳んでいると少し邪魔、伸ばして肩付けするとまー使い難い。

我輩は写真のようにストックは外してハンドガンみたく使っておりました。

純正にはない380連ドラムマガジンを取り付けると、

トリガーハッピー専用アタッカーウェポンとして優秀な逸品だったし、

サイズ的にも予備の武器としてバッグに放り込めるので重宝していたんですが、

北国に転勤してから思考に変化が出て、売り払いました。

(ていうかVZ61、東側の武器だけどロシアやソ連は使ってないし)

装備がどうとか小難しいこと言わないならVZ61、

コンパクトな武器を欲するプレイヤーは見逃してはいけない武器です。

最近、クソ長くてごついマガジンと頑丈そうなストック、

そしてG36みたいなハンドガードと誰得なゴールドバレルを搭載した

「スコーピオンMOD.M」という名称のブツが販売されたようですが、

VZ61はこのコンパクトサイズだからこそ映える武器なので、

無駄にデカイカスタムは正直、何考えてんだって気分ですね。

我輩が89式を所有する理由は唯一つ、陸自コスプレのため。

コレこそまさに我輩的「とんでもねぇ、待ってたんだ」案件。

はっきり言いましょう、陸自装備持っている人以外のプレイヤーが、

89式の電動ガンを仕入れるのは愚の骨頂ですよ。

この形が好きだからとか、日本の小銃だからとか、3点バーストがあるからだとか、

欲しがる理由はそれぞれ個人の自由でしょうが

89式は自衛隊の武器!我輩的に自衛隊迷彩以外での使用は認めん!

(いや別に米軍装備で持っていてもいいけどね、違和感アリアリなのよ)

SIG550系列にような電子制御のバーストとは違い

部品の破損さえなければ確実に作動する機械式3点バースト、

日本人の平均的な体型ならしっくりくるはずのストックサイズ、

ネジさえ締まっていれば電動ガン随一を誇るであろう剛性感、

特筆するほどではないけど、確実性のある命中精度。

電動ガンの1機種として見ても89式は優れた一品ではあります。

だがしかし、自衛隊の要求に沿うべく取り付けられた二脚(バイパッド)、

各国の小銃とは逆の位置にある切り替え軸部(セレクター)と、

近代ライフルとしてはなんでそうなるの的な欠点もしっかり抱えている!

まあ上記の欠点は二脚は直ぐに取り外し可能だから好きにすればいいし、

切り替え軸部もオプションの左側セレクターを買えばいいんだけどね。

コイツの欠点らしい欠点はバッテリーを入れるのにコツが必要なことぐらいですかね。

ハンドガードギリギリにブチ込むもんだから案外キッツいんですよねー。

あと、難点は外装カスタムパーツが少ないことと、

その外装パーツが「コレは自衛隊的にナイでしょ?」なものしか存在しないこと。

フォアグリップ付けられないし、ライトも付けるのに工夫が必要。

そして89式に一番必要であろう外装パーツ?薬莢受けが入手困難であること!

青森に転勤の際は折りたたみストックと固定ストック、2丁所有していましたが、

89式カービン完全版が出来上がった時点で「長いのは要らんな」な気持ちになり、

固定ストックは売り払ってしまいましたが人が持っているのを見るとまた欲しくなる。

最後に、電動ハンドガンも紹介しましょうかね。

我輩が購入したのはH&K USPでした。

電動ハンドガンってサバイバルゲームのツールとして見ると、凄く優秀なんですよね。

ガスじゃないから冬でもパワーが安定しているし、命中精度もこのサイズではダントツ。

バッテリーさえあれば、そして機関部さえ壊れなければ作動も安定している。

「ハンドガンはガス以外使用禁止」とか言うルールの縛りがなければ

ハンドガンは電動一本でいいじゃんって思わなくもありません。

なお、フルサイズ電動ガンほど弾が飛ばないのは、

ハンドガンであるが故に欠点だとは思いません。

ハンドガンサイズで電動並みに飛ぶのが欲しけりゃ、デザートイーグル買え。

本体の価格もそれほど高いわけではありませんし、

バッテリーは1個買えば数年は使えますから、

充電する手間を考慮してもガスよりもコスパに優れています。

でもゲームユースに特化しているというか、電動であるが故にリアルじゃない。

メカボックスを詰め込む都合上、マガジンはリアルサイズじゃないし、

スライドもハンマーもスライドストップも動かないから愛でる楽しみには乏しい。

全盛期のMGC製品やWA製品みたいに少しは実銃感のある出来栄えなら

所有する悦びってぇのもあるんでしょうがねぇ。

そしてコレは個人的主観なんだけど、直ぐに壊れる。

我輩のUSPはノズルが前進しきれなくなって弾が飛ばなくなりましたし、

以前グロック18を所有していた見知らぬプレイヤーからは

「マガジン突っ込んでも機関部に弾が送り込まれない」という話も聞きました。

他にもベレッタM93R を所有していた友人から

「メカボックスが突然動かなくなった」という話を聞いたんで、

少なくとも普通の電動ガンよりメカの寿命は短いんじゃなかろうかと思うのです。

やはり、本来ハンドガン以上の大きさで成立していたメカボックスを、

ハンドガンの内部に収まるようにした結果、耐久性が低くなっているのでしょう。

破損しやすいパーツが入手しやすくて、なおかつ分解結合も容易であれば、

電動ハンドガン1丁ぐらい持っておきたいなと思うのですが、

中にはマルイに部品請求しないとだめなパーツが破壊することもあるようですし、

電動ハンドガンのメカボって面倒臭そうな気がするんで、

我輩的には余程好きなハンドガンがモデルアップしない限り、今後買わないですね。

とまあ、我輩がサバゲー始めて25年、思えば色々な電動ガンに手を出したものです。

だからこそ理解した事項もあるし、改造とか修理のノウハウも蓄積しました。

でも何でコレほどまで買う必要があっ、たのかは未だに理解不能。

まあ、20年以上サバゲーしていれば、

誰でもコレぐらいの数の電動ガンは買っているっしょ?

それに、コレ全部を新品で買ったわけじゃない。

大半は中古屋で安く売っていたのを仕入れていたんで、

皆様方が思うほど金は使ってないはずだ・・・と信じたい。

なお、この企画は三沢に居た頃から手を付けていたもので、

文章を打ち込んでは消し、読み返しては停滞しを繰り返して、

あーでもないこーでもないと試行錯誤しながら練り上げて、

この度の休業中を活用してようやく完成にこぎつけたものであることをご了承くだされ。

それについて軽いインプレッションとおすすめ度合いを述べるという

我輩以外全く得をしないし誰も幸せになれないこの企画ですが、

旧世代電動ガンの購入を検討するサバイバルゲームプレイヤーには

ハナクソ程度の役には立つのかなと思わなくもないですが、

それなら多分ハイパー道楽見たほうが手っ取り早いかも知んない。

うーん、普通の電動ガンには満足できずに変な武器ばかり手を出す傾向の強い

吉六会同志には全く以て役に立たないよねこの企画。

でも今我輩の手元にはこんぐらいしかネタがないんだよ、勘弁してくれ。

さて、我輩がマルイのM4を毛嫌いする理由は分解が('A`)マンドクセなことよりも、

フレームとアウターバレル、ハンドガードの剛性が弱すぎるのが原因です。

上下のフレームは接合部分が頼りなく、使い込んでいるうちに破壊します。

ハンドガードも徐々に結合が弱くなり、ガタガタになります。

永きに渡って使う事が出来ない電動ガン、ソレがマルイの旧世代M4。

実は我輩、M16A2出た時に速攻で飛びついたんですがね、

暫くするとフレームとアウターバレルの結合部がガッタガタになったんで、

社外品外装パーツ色々買い漁って組み込んだ挙げ句、

最終的に固定ストックのM4になってしまった気がする。

我輩が買ったM16A2の最後を、我輩は全然知らない。

しかし弟のググレカスが第一回目のエチゴヤのサバゲー大会の

くじ引きで貰ったSR16ナイツカービンは違いましたね。

そして2年後ぐらいにググレカスがサバゲー辞めたんで、

ほぼ手付かずのコイツを半額ぐらいで譲ってもらいました。

コイツはフレームとアウターの結合がしっかりしていて感心したものです。

M4カービンよりもバレルの結合のパーツが強化されているんです。

それでも不安があったんでフリーダムアートの”SEBONE”を組み込んで

RISとフレームを更にガッチリ固定してみました。

更にスコープやバイポッドまで取り付けて、スナイパー風に仕立てあげましたが、

正直アタッカーの我輩には脚なんてそんなもの飾りですね。

そしてレイルシステム、グリップ以外に特に付けるものナシ。

夜戦とかヤるんならライトが付けられるからイイんですがね。

使い勝手がいいのはアーマライト系列のライフルのお約束。

我輩的にアーマライトが何で操作しやすいと言われるその理由、

ソレはマガジン交換がどのライフルよりも容易でスムーズであることですな。

他のライフルみたいに引っ掛けてマガジンを装填、脱着をレバーでするのではなく、

ボタンを押せばマガジンが抜け、そのままマガジン挿せば装填できる。素晴らしい。

ストックが固定なので今の御時世の観点で見るとナンジャコリャなんでしょうが、

我輩に言わせればラージバッテリーが使えるという利点の方がデカい!

今時ラージバッテリーなんてガンショップでは殆ど見かけなくなりましたが、

ラジコンショップに逝けばでかいリポって売ってることあるみたい。

それと、バッテリーの交換がストックの蓋開ける⇒突っ込むだからメッチャ楽。

まだマルイの商品ラインナップには載っているというのに、

ここ10年ぐらいフィールドで全く見かけないのはどーしてでしょうかねぇ?

他のノーマル電動ガンより1万ぐらい高いですが初心者にはかなりオススメですぜ。

M4カービンRISなんて将来の粗大ゴミ買うぐらいならコレ買え。

でも出来ればフレームは後々メタルに交換するのが望ましい!

我輩、マルイがトンプソンM1A1を出すと聞いた時は耳を疑いました。

だってこういうクラシックな武器ってどういう需要があるのかって話ですよ。

ま、あの頃プライベートライアンが上映された後だったから、

そっちに流れたい人需要を見込んでの販売だったんでしょうが、

結局あまり売れなかったのか今では生産しているのかどーかすら不明です。

余談ですがマルイはその後MP40を販売するつもりだったらしいが、

トンプソンで大コケしたんで開発中止になったとかw

銃自体の素性は悪くないんですよ。

ボディは金属製だからガッチリ、多弾数マガジンは作動も快調、

ラージバッテリー使用可能でバッテリー交換も容易、

メカボックスの信頼も高くパワーもそれなりに出ていましたから、

我輩も自衛隊装備、ベトコン装備用として愛用しておりました。

ただ、古い時代の銃ということで使い勝手は良くない。

サブマシンガンなのにM4カービンぐらいのサイズというのはどうかね?

でもトンプソンが現役だった時代、歩兵の小銃は1m位あるのが当たり前だったんで仕方ないね。

そしてセミフルのセレクタとセーフ・ファイヤのセレクタが別になっている上に、

グリップ握りながら切り替えするのに難がある場所に付いているとか、

アメリカ人体系用のストックは日本人には肩付けすると構えにくいとか。

また、話によると妙な細かいところの剛性感が弱いという噂もあります。

ヒストリカル系の装備を好むプレイヤーには歓喜の商品でしょうが、

純粋にサバゲーの武器と考えるとオススメできない電動ガンですね。

現在古い銃ばかりが好みになっているんで

今更ながら欲しいと思う武器のひとつなんですが、

ストックはやっぱり木製じゃないと嫌なんでマルイのは買わねぇ。

AKの次に我輩が気に入った電動ガン、それがH&K G36C。

長らくG3を使ってきたドイツ連邦軍がようやく更新した5.56mmのライフル。

本体やマガジンの形状的にも(当時は)21世紀感を醸し出しており、

これからはこういう鉄砲が主流になるんだなぁと思っちゃいました。

サイズは適度にコンパクト、ストックを畳むと大きめのバッグにも収納可能、

アウターバレル以外の外装はほとんど樹脂製だから軽く、

しかも樹脂製なのに強度も抜群、ストックも余程ヘマしない限り折れそうにない。

セレクターの位置も使いやすい場所にあり、マガジン交換もしやすい。

バッテリーはハンドガード内蔵ですが、余裕があって入れやすい。

レールシステムっていうほどのものじゃないですが、

ハンドガード下部にレールもあるし、別売りのレイルをハンドガード横にも取り付けられる。

ただ、下のレールは短すぎてフォアグリップが遠かったんで、

写真のようにライラクスのロングタイプのレールと交換。

マウントレールも標準装備だから光学サイトもつけ放題!

でもやっぱ、レールは樹脂より金属製が望ましい。

メカボックスは我輩的に信頼性高きヴァージョン3。

AKのメカボのパーツは大量に所有していたから改造も捗りましたし、

何よりもG3系列と同じぐらいメカボへのアクセスが容易であるのが素晴らしい!

でも、暫く使っていて「コレがG36Kだったらいい感じなのにねー」

そう、我輩は昔からある程度長さがある鉄砲が好きなんです。

なので写真のようにアウターバレルをライラクスのエキステンションタイプと交換したり、

もう1個ハンドガード仕入れて、長いハンドガード自作してみたりとか、

「やっぱラージバッテリー使いたいよね」と思って

ライラクスのラージハンドガード付けてみたら

「うわ・・・」な気分に陥ったのは認めたくない若さゆえの過ち。

他にもG&Pの固定ストックもどきを付けてみたりとか、

メカボックスもギア以外はとっかえひっかえしてみたりとか、

まあそれはそれはAKと同じぐらい弄くり倒しましたね。

それぐらいG36は我輩を惹きつけるものがあったんですよ。

でも結局、ある理由をきっかけに使わなくなりました。

それは・・・マガジンポーチが手に入らない!

G36系列ってマガジンが樹脂製で厚みがあるから、

STANAGマガジン用のマガジンポーチには収まりません。

そして高さ(縦に長さ)があるから、7.62mm用のマガジンポーチにも入らねぇ。

G36のマガジンが収まるポーチってマジで存在していないんすよ。

幸い?マガジンが連結可能なんでそうやって使っていましたけど、

意味もなく予備マガジンを持つ装備を身につけるようになったら我輩的にはお払い箱。

今ならSTANAGマガジン用のマグウェルがあるんで、

それと交換してM4マガジンでバリバリ撃ちまくれるし、

予備マガジンも選び放題なんでそういう改修をして使いこなすのも一つの手段。

我輩も89式と一緒に持っていく、マガジン使い回せる銃として、

レールとサイレンサー付きのSD仕様のG36が時々欲しい衝動に駆られます。

M4は他のプレイヤーと被るから、別のが欲しいけどAKはねぇ・・・と思う人、

そしてヅイマー氏みたいに毎週末メカボを弄り回すような人には適した電動ガンだと思います。

でも外装パーツは現在あまり流通していないみたいなんで、

JGとかの中華製品でM4マガジン仕様の外装カスタムとかを買ったほうがお得。

UZIの電動ガンが出た時はそれはそれはもう、感激しましたよ。

我輩より前の世代でサブマシンガンって言ったらUZIでしたからね。

だから我輩、社会人になってから既に電動全盛期だというのに、

JACのUZI中古で手に入れてエアタンク背負って使ってましたからね。

だから電動のUZI出た時も直ぐに飛びつくと言いたいところでしたが、

実は我輩、マルイよりも先に現れたマルシンの電動UZI持っていたんですわ。

だから悲しいことに食指が全く動かなかったんだけど

後輩に買わせて使わせてもらったら「ああ、やっぱマルイの方が出来はいい(確信)」

グリップ周りもマルシンより細身で握りやすかったし、グリップセイフティもライブ。

うなぎバッテリー仕様だったんでマルシンみたいな専用バッテリー買う必要なし。

バッテリー交換もレシーバーカバー開けてそのまま突っ込むだけ、結構簡単。

グリップにマガジン突っ込む形状のサブマシンガンが使いやすいかと問われると、

正直な話、MP5よりは少々使いづらいブツではありますが

グリップのセレクターは使い難いというほどでもない。

サイズ的にもコンパクトで構えた時も一体感を感じるデザインなので、

特別使い難い銃だと思った記憶はないけど使いやすいってわけでもなかった気ガス。

多弾数マガジンが220連という少し中途半端ではありましたが、

当時の宮崎では何処のフィールドも1ゲーム300発制限があったんで、

別口でノーマルマガジン持って対処すれば問題なし。

パワーはマルシン製の方が80m/s強、マルイは75m/s以上ぐらい。

でも命中精度はマルイのほうが断然上でしたね。

AK程は当たらないけど、MP5とは同等ぐらいという印象。

最大の難点というか、コレが原因で廃盤になったという理由、

それはヴァージョン5メカボックスの拡張性のなさ。

樹脂製の特殊形状なメカボだからスプリングやピストンやギアとかの

カスタムパーツは何処のサードパーティも出さなかったし、出せなかった模様。

バレル交換ですら拒むというのですから、カスタム性は皆無。

当時は「こんな革新的なメカボが出たら、次はもっと面白い銃がモデルアップされる!」

とUZI本体よりもメカボに期待をかけたんですが、基本設計に難があったんでしょうね。

生産中止して年月が経った現在では修理も受け付けてくれない模様ですし、

このメカボを活用した銃が出ることもありませんでした。

この形状に惹かれる御仁が今の御時世どれ位存在しているのか不明ですが、

もしマンガ倉庫とかで見つけても手を出さない方が無難でしょう。

我輩は中華メーカーが出してくれないかなーと微妙に心待しているんですがね。

でも中華で出るとしたら拡張性に富むコンパクト電動ガンメカボでだろうな。

βスペツナズはマルイがAK47をショート化して

ゲームユースに特化した電動ガンとして世に送り出した一品。

なお、この辺からマルイの悪乗りが始まり、

G3 SASとかいうトンデモ銃が出るに至るw

そこまでするんならステアーAUGもクソ短いのだせよって思ったんだけど、

後にステアーHCが出て「あ、やっぱりマルイのセンスって(以下略)」

正直ね、パット見メッチャ格好悪いとは思いましたよ。

でもね、それと同時に「コレはサバゲーで使える!」とも思い、購入。

当時は何処にもAKS74Uの電動ガンがなかったんでね、仕方ないね。

短いレールが付属したハンドガードはグリップを付けると更に不格好に。

標準装備の短い220連マガジンならそれなりの格好ですが、

長いマガジンをぶっ刺すとコレまた格好悪い。

でも良かったんです、短くて軽いからゲームでは使いやすい。

サードパーティのマウントベースを付けないと光学サイトが載せられないのも難点ですが、

まー何より、個人の主観にもよるんでしょうが兎に角格好悪い銃。

どうにかしてこの似非特殊部隊銃を格好良くしてやろうかと

ストックやハンドガードに謎の改造を施して使い続けましたが、

やはり本物のショートモデルであるAKS74Uが出たら要らん子ちゃんでしたね。

我輩的にはストックをAK74みたいなストレートなやつにしてみたり、

ハンドガードはノーマルサイズのままで、レール付きにしておけば、

もう少し魅力のあるAKとして成立した気がすると思うんですがねぇ・・・

ハイサイクルの短いAKもあの短すぎるハンドガードがやっぱりブサイク。

でもAKの利点である分解のしやすさ、弄りやすいヴァージョン3メカボ、

ねじれや破損とは無縁のショートで堅固なボディはコイツでも同様ですので、

AK使いたいけど長いのは嫌、そしてお金がかかるのも嫌って方には丁度いい武器ですね。

余談ですがβスペツナズ、お値段とサイズが手頃であるということで、

有料フィールドの貸出銃に多く使われているという噂を聞いたことがあります。

マルイのM14が出た時「やっとその気になったか」と思った人も少なくないはず。

ブラックホーク・ダウンの影響でコレを買った輩も多数居られるでしょうが、

我輩的にはM14といえばヴェトナム戦争と「フルメタル・ジャケット」の教育隊でのアレ。

コイツを買って「シャーリーン」って名前をつけた人、怒らないから出てきなさい。

ナム戦装備プレイヤーは「とんでもねぇ、待っていたんだ」と呟いたことでしょう。

正直、M14がサバゲー向きかって言われるとそうじゃないですよ。

M1ガーランドがそのまま少しだけ進化したそのボディは

長くて取り回しに難があり、本体重量は電動ガンでもやっぱり重い。

「グリップ?なにそれ美味しいの?」な形状の昔ながらのライフルストックは

慣れればそうでもないけど、やっぱりグリップがある方が撃ちやすいんだと思ふ。

セイフティはトリガーのすぐ前にあるんで使いやすいんですが、

セミ・フルの切り替えはリアサイトの下という取って付けたよーな場所にあるんで、

瞬時に切り替えができないという意地悪設計。

なお、メカボのカスタムパーツは一応ありますが種類が少ない模様。

そしてマガジンはポーチが入手困難な7.62mm。

(発売当時はまだ少し、ヴェトナム戦争時代のコットンポーチがあったけど)

分解は慣れればそうでもないという意見があるようですが、

ほぼ全部バラさないとメカボックスには辿り着けません。

そして個人的にはメカボックスからスイッチやトリガー周りを

取り外すor組み立てるのが面倒と思いましたね。

ただ、多弾数マガジンが450連なので弾数には余裕があるのが救い。

ラージバッテリー仕様なのでバッテリーの搭載も楽で多く撃てる。

そして無駄に長いロングバレルのお陰か、命中精度は電動ガン随一。

細かい部分に弱い部位があるみたいだけど、基本的な剛性感は文句なし。

昔からサバイバルゲームしていた人はコイツを衝動買して、

この長いボディにうっとりしながらゲームに挑んでいたんでしょうが、

人間年令を重ねるとねぇ、長くて重いライフルは疲れるんですよ。

M14に立派なスコープを乗せると、それはそれは格好が良いんですが、

重量が増すので1日中使うのは大変なのですよ。

そのせいか発売当初は石投げると当たるぐらい散見されましたが、

今ではデルタ装備のプレイヤーで気合が入っている人ぐらいしか所有していないみたい。

我輩は取り回し云々ではなく、他の連中と被らないM14が欲しいという思いで、

バレルをぶった切って写真のようなショートモデルにしたんですが、

その後直ぐに「M14 SOCOM」とかいうモデルが出てガクッとしましたね。

結局、我輩は重さが長さがという以前に「この銃に合う装備がない」という理由で手放しましたが

この形が好きだというのであれば、そしてこの長さと重さが苦にならないというのであれば、

積極的にオススメはしなくても後悔はしない、出来のよろしい製品だと言い切れます。

我輩が唯一購入したコンパクト電動ガンがVZ61、通称スコーピオン。

最初に出たマルイのMP7はコンパクト電動ガンの名に

相応しい射程距離の短さで残念な一品でしたが、

VZ61はMP7の悪評を吹き飛ばす出来だったので

東側陣営の武器が好きな我輩は速攻で購入しましたよ。

飛距離はフルサイズ電動ガンには劣るものの、

このサイズでこれだけ飛べば文句はないでしょうと思えるレベル。

ガスのハンドガンよりもよく飛び、よく当たるから文句なし!

サイズはハンドガンより少しかさばる程度なんだもん。

命中精度は30mを超えると厳しいものがありましたが、

それ以下なら狙って当てることが出来る性能。

MP5Kと同程度か、少~~~しだけ劣る程度。

パワーは75m/s前後と物足りなさはあるものの、必要にして充分。

中華コピー品のVZ61はもっとパワーがあるみたいなので、

パーツ次第では80m/s以上までパワーを上げるポテンシャルはあるはず?

セレクターは使いやすい位置にはあるものの、

ポジションを覚えていないとどっちがセミかフルか解らないのが難点。

マガジンはマグウェルが浅いので、上手くなればスポッと突っ込めるけど、

慣れないうちは道程のセッ★スみたいに戸惑うことがあります。

スコーピオンという名称の元となったワイヤーストックは

畳んでいると少し邪魔、伸ばして肩付けするとまー使い難い。

我輩は写真のようにストックは外してハンドガンみたく使っておりました。

純正にはない380連ドラムマガジンを取り付けると、

トリガーハッピー専用アタッカーウェポンとして優秀な逸品だったし、

サイズ的にも予備の武器としてバッグに放り込めるので重宝していたんですが、

北国に転勤してから思考に変化が出て、売り払いました。

(ていうかVZ61、東側の武器だけどロシアやソ連は使ってないし)

装備がどうとか小難しいこと言わないならVZ61、

コンパクトな武器を欲するプレイヤーは見逃してはいけない武器です。

最近、クソ長くてごついマガジンと頑丈そうなストック、

そしてG36みたいなハンドガードと誰得なゴールドバレルを搭載した

「スコーピオンMOD.M」という名称のブツが販売されたようですが、

VZ61はこのコンパクトサイズだからこそ映える武器なので、

無駄にデカイカスタムは正直、何考えてんだって気分ですね。

我輩が89式を所有する理由は唯一つ、陸自コスプレのため。

コレこそまさに我輩的「とんでもねぇ、待ってたんだ」案件。

はっきり言いましょう、陸自装備持っている人以外のプレイヤーが、

89式の電動ガンを仕入れるのは愚の骨頂ですよ。

この形が好きだからとか、日本の小銃だからとか、3点バーストがあるからだとか、

欲しがる理由はそれぞれ個人の自由でしょうが

89式は自衛隊の武器!我輩的に自衛隊迷彩以外での使用は認めん!

(いや別に米軍装備で持っていてもいいけどね、違和感アリアリなのよ)

SIG550系列にような電子制御のバーストとは違い

部品の破損さえなければ確実に作動する機械式3点バースト、

日本人の平均的な体型ならしっくりくるはずのストックサイズ、

ネジさえ締まっていれば電動ガン随一を誇るであろう剛性感、

特筆するほどではないけど、確実性のある命中精度。

電動ガンの1機種として見ても89式は優れた一品ではあります。

だがしかし、自衛隊の要求に沿うべく取り付けられた二脚(バイパッド)、

各国の小銃とは逆の位置にある切り替え軸部(セレクター)と、

近代ライフルとしてはなんでそうなるの的な欠点もしっかり抱えている!

まあ上記の欠点は二脚は直ぐに取り外し可能だから好きにすればいいし、

切り替え軸部もオプションの左側セレクターを買えばいいんだけどね。

コイツの欠点らしい欠点はバッテリーを入れるのにコツが必要なことぐらいですかね。

ハンドガードギリギリにブチ込むもんだから案外キッツいんですよねー。

あと、難点は外装カスタムパーツが少ないことと、

その外装パーツが「コレは自衛隊的にナイでしょ?」なものしか存在しないこと。

フォアグリップ付けられないし、ライトも付けるのに工夫が必要。

そして89式に一番必要であろう外装パーツ?薬莢受けが入手困難であること!

青森に転勤の際は折りたたみストックと固定ストック、2丁所有していましたが、

89式カービン完全版が出来上がった時点で「長いのは要らんな」な気持ちになり、

固定ストックは売り払ってしまいましたが人が持っているのを見るとまた欲しくなる。

最後に、電動ハンドガンも紹介しましょうかね。

我輩が購入したのはH&K USPでした。

電動ハンドガンってサバイバルゲームのツールとして見ると、凄く優秀なんですよね。

ガスじゃないから冬でもパワーが安定しているし、命中精度もこのサイズではダントツ。

バッテリーさえあれば、そして機関部さえ壊れなければ作動も安定している。

「ハンドガンはガス以外使用禁止」とか言うルールの縛りがなければ

ハンドガンは電動一本でいいじゃんって思わなくもありません。

なお、フルサイズ電動ガンほど弾が飛ばないのは、

ハンドガンであるが故に欠点だとは思いません。

ハンドガンサイズで電動並みに飛ぶのが欲しけりゃ、デザートイーグル買え。

本体の価格もそれほど高いわけではありませんし、

バッテリーは1個買えば数年は使えますから、

充電する手間を考慮してもガスよりもコスパに優れています。

でもゲームユースに特化しているというか、電動であるが故にリアルじゃない。

メカボックスを詰め込む都合上、マガジンはリアルサイズじゃないし、

スライドもハンマーもスライドストップも動かないから愛でる楽しみには乏しい。

全盛期のMGC製品やWA製品みたいに少しは実銃感のある出来栄えなら

所有する悦びってぇのもあるんでしょうがねぇ。

そしてコレは個人的主観なんだけど、直ぐに壊れる。

我輩のUSPはノズルが前進しきれなくなって弾が飛ばなくなりましたし、

以前グロック18を所有していた見知らぬプレイヤーからは

「マガジン突っ込んでも機関部に弾が送り込まれない」という話も聞きました。

他にもベレッタM93R を所有していた友人から

「メカボックスが突然動かなくなった」という話を聞いたんで、

少なくとも普通の電動ガンよりメカの寿命は短いんじゃなかろうかと思うのです。

やはり、本来ハンドガン以上の大きさで成立していたメカボックスを、

ハンドガンの内部に収まるようにした結果、耐久性が低くなっているのでしょう。

破損しやすいパーツが入手しやすくて、なおかつ分解結合も容易であれば、

電動ハンドガン1丁ぐらい持っておきたいなと思うのですが、

中にはマルイに部品請求しないとだめなパーツが破壊することもあるようですし、

電動ハンドガンのメカボって面倒臭そうな気がするんで、

我輩的には余程好きなハンドガンがモデルアップしない限り、今後買わないですね。

とまあ、我輩がサバゲー始めて25年、思えば色々な電動ガンに手を出したものです。

だからこそ理解した事項もあるし、改造とか修理のノウハウも蓄積しました。

でも何でコレほどまで買う必要があっ、たのかは未だに理解不能。

まあ、20年以上サバゲーしていれば、

誰でもコレぐらいの数の電動ガンは買っているっしょ?

それに、コレ全部を新品で買ったわけじゃない。

大半は中古屋で安く売っていたのを仕入れていたんで、

皆様方が思うほど金は使ってないはずだ・・・と信じたい。

なお、この企画は三沢に居た頃から手を付けていたもので、

文章を打ち込んでは消し、読み返しては停滞しを繰り返して、

あーでもないこーでもないと試行錯誤しながら練り上げて、

この度の休業中を活用してようやく完成にこぎつけたものであることをご了承くだされ。

2019年04月17日

この玩具たちにどんだけ散財したのやら?

ココ最近、新しいエアガンよりも電動工具色々欲しい砥部良軍曹です。

電動ドライバーとか、ディスクサンダーとかが現在の我輩の物欲。

いや、電動ガンも欲しいものがないわけじゃないけど、

欲しいもののほぼ全てが絶版品だったり、高級品なのよね。

だがしかし、今手元に20万円ぐらいあったら、

ヒトラーの電動ノコギリよりもハスクバーナのチェーンソーが欲しい。

ていうかさー、最近の新作ってM4の変なレールが付いているやつばっかじゃん。

そんな心境なので当分、新しいエアガンのレビューを書くことはないでしょう。

というわけで以前からヤるべきかどーか悩んでいた

我輩がかつて所有していた電動ガンの紹介をすることにします。

需要があるかどーかは別として、一応ここはサバゲーのブログと言う事で、

なお、こんなネタはミリブロでやれよって苦言は聞かないことにします。

サバイバルゲーム趣味人としての我輩のささやかな自慢は

前世代のマルイ製電動ガンは一通り全て所有したことがある!

バリエーション展開の中で必要性を感じなくて買わなかったものもありますが、

(例えばH&K G3A4とかSIG 550とかH&K MP5SD5とかM14 SOCOMとかね)

若かった頃はとにかく新製品が出る度に電動ガンを買い漁ったものでした。

そして独身寮のロッカーの中に電動ガンをズラッと陳列して悦に入り、

サバゲーの前日は「明日はどれを持って行こうかなー」と悩んでいたものです。

というわけで過去に色々仕入れた品々を並べ立てながら

「どや!」と自慢したいわけなのですがそれだけでは記事として成立しないので、

この銃はココがよくてココがダメだったみたいなコメントを織り交ぜながら

色々と紹介していきたいと思いますが何度も言うけど本当に需要あんのかこの企画?

さて、今でこそ我輩と言えばAKというイメージが有るようですが、

実は我輩の電動ガン歴はMP5から始まりました。

まだ電動ガンにホップシステムが搭載されていなかった頃の話で、

電動ガンもFA-MAS、M16A1、XM177、MP5A4、

そしてMP5A5しかリリースされていなかった頃のお話。

写真は宮崎でサバゲーにドハマリした頃に購入したMP5SD6ですが、

我輩が初めて購入した電動ガンはMP5A5。

当時クルマのない我輩、サバゲーに連れて行ってもらうことを考慮して、

出来るだけコンパクトな銃としてコイツを購入したのがきっかけでした。

しかし結局、MP5A5をサバゲーに持ち出すことはありませんでしたね。

パワーアップと飛距離アップを目論んで色々パーツ組み込んだら壊れちゃったからw

暫くして弄る能力に余裕が出てきた頃にメカボ復活させて、

当時よく飲み屋代奢ってくれたイカ焼き職人先輩にプレゼントしちゃいました。

MP5系列は固定ストックのA4とスライドストックのA5、

そして写真のSD6を使いましたが全てに共通する良い点は“軽い!”。

軽いからまあとにかく疲れないし、身体の動きも良くなるんです。

まああの頃は今よりも体重が15kgぐらい軽かったんですがねw

固定ストックのA4はそれに加えてラージバッテリーが使えるのが良い!

ミニバッテリーよりもヘタリは少なく、発射弾数も多いラージバッテリーは、

1日じゅう使いまくってもバッテリー切れの心配がないので心強い味方でした。

リポ全盛の現在でも、バッテリーの形状を問わないという利点があります。

スライドストックのA5とSD6はスライドストックにガタが出るのと、

ミニバッテリーしか使えないのが難点でした。

特にA5はバッテリーを搭載するのにコツを必要とするので、

それがもう嫌で嫌で仕方がなかったのもゲームで使わなかった原因です。

でもSD6はバッテリーをすんなり収めることが出来るので良かった。

但し内側削らないとSDバッテリーとかいう専用のものじゃないと入りませんでしたがね。

(最近再販されたものは純正ニッスイバッテリー搭載可能な模様)

そしてハンドガードを固定するピンがただ差し込んでいるだけなので、

いつの間にかゲーム中に紛失するのも頂けませんでした。

あと、全てのMP5に共通する難点としてフレームがモナカ構造の貼り合わせなので、

使っているうちにマグウェル部分が広がってマガジンが抜けやすくなるんですね。

対処法としてはファーストファクトリー MP5マグキャッチプラスを

組み込む以外に手段はない模様で我輩もコイツを組み込んでおりました。

もう一つ、MP5の難点は200連の多弾数マガジン。

長くて細いという構造のためか一巻きで全ての弾を撃ちきれないし、時々ジャムります。

なのでストイックにノーマルマガジンに徹するか、社外品で手頃なの探すか、

ダブルマグタイプの220連マガジンを使うことをオススメします。

そして案外見落とされているのが、セレクターを止めるイモネジが緩むこと。

ネジロックを塗って対処しておかないと憂き目にあいます。

でもやっぱ我輩的に、MP5の難点はメッチャ分解し難いところ。

バレル交換するだけの為に全部バラさなければいけないというのは耐えられません。

ホップパッキン交換するのも一苦労です。

勿論、メカボックスへのアクセスも完全分解。

ちょくちょく機関部改修したがるヅイマー氏なんかが絶対買ってはいけない銃です。

SD6は当時“オメガ7”のコスプレでサバゲーしていたので購入したのですが、

ほぼ飾りとはいえサプレッサーもそこそこ効果があり、

使い勝手が良かったんでかなり使い倒しましたね。

でも本気で静粛性を追求するなら社外品サプレッサー必須。

我輩がMP5系列でオススメするのはラージバッテリーが搭載可能なMP5A4ですね。

持ち運びに便利なのは全長が短くなるスライドストックのタイプですが、

ゲームで使う分においてコンパクトさはスライドストックと大差ありません。

余談ですがMP5PDWストック&レイル付きのMP5RASは

ストックを折りたたむと220連マガジンが使えなくなるし、

ストックと本体のバランスが悪くてフロントヘビーで持ち難いし、

何よりもバッテリー入れ難いのでオススメしない。

ま、最近は中華電動ガンでも出来が良くてフレームが金属製で

ボディも頑丈で分解も容易なモデルが多数出ているんで、

メカボ弄れるんならそっちを買うほうがよろしいかもしれませんがね。

んで、我輩が本気でサバゲーに参戦するために購入したのがAK47。

ここから今に続く我輩のAKに陶酔した人生が始まりました。

MP5はホップ未搭載だったんで、飛距離的問題でゲームに使えなかったのですよ。

因みに写真のAK47はRPKっぽいのを作りたくて

社外品のロングバレルを組み込んだ挙句、PSG1のインナーバレルを搭載し、

実銃用バイポッドを取り付け、自作フォアグリップ付きハンドガードを取り付けたもの。

フレームはメタル、メカボはエチゴヤの10.8V仕様のハイサイクルカスタム。

他にもクラフトアップル製の木製ストックに換装したベトコン装備用AKとか、

ハンドガード下部に無理やりサンプロジェクトのM203取り付けたやつとか持っていました。

いやね、高校時代からAKという銃には興味があったんですよ。

でもね、昔はファルコントーイが56式とAK47Sのガスガンを出したぐらいで

他はLSのエアコキぐらいしか存在していなかった状況。

そこにマルイが電動ガン第4弾としてAK47を発売したんですぐさま購入。

そしてコイツを使って同期のH田君と一緒に天竜川の河川敷でサバゲーしたんです。

AKには固定ストックのAK47と折りたたみストックのAK47Sがありますが、

オススメは断然、固定ストックの方ですね。

理由はラージバッテリーが使えることと、ストックが壊れにくい。

AK47Sはストックの基部や根本が案外弱っちくて破損率が高いです。

そしてストックに変な角度が付いているので、構えた時に不自然な感じになります。

(AK47自体がストックが曲銃床なんで、どっちも不自然ではあるけど)

ミニサイズのバッテリー使う電動ガンの中では比較的

バッテリーの搭載が楽な機種ではあるんですがね。

AK系列はセレクターが使い難いとよく言われますが、

コイツよりセレクターが使い難い銃をよく知っているのでそれ程気にはならない。

引っ張って回すセレクターに比べればAKのセレクターなんて大分マシよ。

AKの最大の利点はノーマル電動ガンの中でも頑丈であること。

フレームの構成が良く出来ているのでネジさえ締まっていれば揺るぎないボディ。

大抵の電動ガンは何処其処にぶつけたり、

落としたりすると何処かしらぶっ壊れるものなのですが、

AK47はそういう心配は殆どありません。

ぶっ壊れたとしても使えないこともありません。

エアガンとしてのAK47の欠点は各部のネジが緩みやすいことぐらいですね。

特にフロントサイトのネジの緩みやすさは特筆モノ。

対策としてはネジロックを塗ればとりあえず解決。

あと、AK47のストックの蓋は結構外れやすいので、

ファーストファクトリーのAK47 固定ストックバットプレートロックを

組み込むのをオススメしますが我輩決してLAYLAXの回し者じゃないよw

機種ごとにブランド展開する以前のLAYLAXは電動ガンの難点を解消する

良品なパーツを多く販売していたという事実をご存知でしょうか?

AK47に関してはサバゲーで使うことだけ考えれば

マルイ製でも外観的に全く不満はないのですが、

AKの世界にハマると木製ストックが欲しくなるはず。

しかし悲しいことにアフターパーツで木製ストック、あまり見かけないんですよねぇ。

AKに陶酔していた時期が長かったので暫くAK浸りでしたが、

当時一緒にゲームしていたH部さん(我輩のサバゲー恩師)に影響されて

陸自迷彩を仕入れた時に購入したのがMC51と前述のSD6でした。

(余談ではあるがSD6を購入したのもH部さんの影響w)

購入後暫くはラージハンドガードで運用していましたが、

あまりにも格好悪いのでコイツを改造するためだけのためにG3A3を購入して、

ストックをG3A3のものと交換(色も塗りなおし)し、

バレルを少々伸ばしたかったのでアウターバレルも交換し、

実銃用のキャリングハンドルも購入して取り付け、

メカボックス内のパーツはギア意外は全て交換し、

最終的にはハンドガードをRASに交換してマウント取り付け、ドットサイト搭載。

他にもニトロヴォイスの糞長いトップレール付けたやつに

銃口部分を正ネジアダプターにしたやつとか、

(コレも後にラージストック仕様に改修)作って所有していましたね。

そしてコイツを長きに渡って色々弄くり回し、使い倒した結果、

「一番オススメの電動ガンはMC51だ!」という結論に至ったのです。

だからミスターT(鯖芸部の永久名誉リーダーのあの人)と仲良くなり、

初めてサバゲーした時にMC51愛を語られた時は

「ああ、我輩はこの人となら骨の髄まで解り合える!」と確信したものです。

ナニがいいかってボディが軽い割に剛性がしっかりしていること、

そしてMP5のサイズなのに500発のマガジンキャパシティがあること、

そしてストックを入手して(純正パーツで購入可能)付け替えて、

配線を入れ替えればラージバッテリーで運用可能なこと、

(配線の入れ替えは素人でも直ぐに出来るぐらい簡単)

そしてメカボックスへのアクセスがかなり容易である事。

ストック周りとマガジンキャッチ周りのピンさえ抜けば直ぐですからね。

上下分割が容易なので、インナーバレルへのアクセスも簡単。

難点はデフォルトの状態だとスライドストックが構えにくいこと、

(肩を当てる部分が小さいのでがっちり構えにくい)

デフォルトの状態だとハンドガードにミニバッテリーを搭載するので、

発射弾数に難があることとバッテリーが入れにくいこと。

但し、この2つの欠点は上記のストック仕様への改造により解決!

一番の難点はMP5程ではないものの、

セレクターのイモネジが緩みやすいことぐらい。

要するにそれぐらい細かいアラ探しをしなければならないほど、欠点がない。

でも結局我輩がコイツを使わなくなった理由は

「何処の軍隊もコイツを採用していないから」

「サバゲー向きである=ロマンに欠ける」という

どーでもいいけどどーでも良くない理由だったんですね。

やっぱ我輩、少々使い難い鉄砲が好きなんですよ。

因みにコイツよりさらに短いG3 SASとか言う、絶対にSASが使っていない架空銃は、

形状があまりにも現実離れしているんで我輩的には嫌いな銃なのですが、

「このサイズは使えそうだ!」と感じた突撃派な方なら買って後悔はしないはず。

因みにMC51の原点であるG3A3、G3A4、G3SG1に関しましては、

ロングサイズであるが故に剛性感に乏しく、本体が撓みやすいので、

(ハンドガードを握るとギシギシするのがしっかりと解るレベル)

命中精度もAK47に劣り、ゲームで使うと不安を感じるし、

何よりもブッシュに入ると邪魔で仕方がないという難点があります。

メタルフレームとか内部にぶち込むスリーブ等を手に入れることが

出来るのであれば購入してもいいのでしょうが箱出しでは不安がつきまといます。

(ていうかまだG3用のそういうパーツって出回っているのか、甚だ不明)

写真のブツはG3A3にPSG-1のハンドガードを取り付けて、

先端は社外品のHK51アウターバレルに換装、

リアサイトを撤去してファーストファクトリーのマウントベースを搭載、

チャンバーブロックを組み込んで剛性もある程度解消し、

ストックはA3のストックをパテ盛りでPSG-1のミリタリーモデルであるMSG-90風に改造したもの。

インナーバレルをPSG-1のものと交換したらパワーが70m/sぐらいに下がったので、

メカボックスのカスタムに相当手間を掛けた大変な一品でしたが、

命中精度がAK47に劣るというトンデモなやつでございました。

多分おそらく、コイツが一番金かけた電動ガンよ。

余談ですが我輩、大抵の電動ガンは手にしたと豪語しておりますが、

PSG-1だけは購入したことがありません。

PSG-1独特のピストンが後退した状態から発射されるという機構は

電動ガンの難点である発射タイムラグを縮める良いアイデアですが、

全体的な構成もG3譲りでガタが生じやすいので、

フレーム剛性は電動ガンの中でも激弱な部類、

だからバレルがしなって命中精度が低くなるという致命傷。

唯でさえ高額な本体価格なのにメタルフレーム化とか

ピストンやスプリング交換などメカボックス内を弄くり倒すとかすると

本体にかかる費用が原チャリ並みの価格に跳ね上がり、

それでもセミオートしか撃てないから我輩的に戦力的に難があるとみられる上に、

命中精度は他の電動ガンと大差ないというシロモノ、我輩はイラネ。

PSG-1買うぐらいならSG-1買う方が価格的にも性能的にもコスパが良いです。

G3A3やSG-1ならばフルオートも撃てるし、

ラージバッテリーが使えるので沢山弾が撃てるという利点はあるのですが、

スライドストックのA4の場合はミニバッテリーしか使えない上に

ストックは構えにくいので廃盤になったのもさもありなんです。

写真はMC51に飽きて「やっぱ漢(おとこ)は長い鉄砲だよな!」と思った矢先、

中古で転がっていたかなり状態のよろしいG3A3を見つけたんで

「コレ、我輩が買ってあげなかったらこのまま埃かぶるんだろうなー」と思って

捨て猫を拾うような気持ちで購入しちゃったものですが、

試射した後1回もサバゲーに投入することもなくヤフオクに流してしまった一品です。

正直、フルサイズのG3はドイツ軍コスプレする人以外にはオススメしませんですし、

マルイもそこら辺を察したのか、G3のバリエーションはSG1とMC51のみになりました。

でもやっぱ、我輩的にフレームがふにゃふにゃするSG-1は欲しくないですねぇ。

G3欲しい人は海外製を買うほうがよろしいかもしれません(無責任)。

実は我輩がAK47の次に購入したのがMP5K。

福岡のSWATで購入して、コイツを手荷物に入れた状態で宮崎行きの飛行機に乗ろうとしたら、

当然というか、案の定入り口で引っかかって止められたのは良い思ひ出w

写真は大分後に購入したストック付きのMP5K PDWです。

MP5ではありますがフルサイズのMP5とは設計が違うので

フレームは一体型で強度も確保されています。

分解はMP5A5と比べると構造がちょこちょこ違うんで比較的容易です。

欠点はバッテリーが入れにくい事ぐらいですかねぇ。

それぐらいしか思いつきませんがMP5A5程でもない。

強いてもう一つあげるならバレルが短すぎて命中精度が微妙なことと、

箱出しではパワーが少しひ弱であることぐらいでしょう。

でも一応、他の大きい電動ガンと同じぐらい弾は飛びますよ。

ストック無しのKと折りたたみストック付きのPDW、

どちらがオススメかと言われるとストックでしっかりサイティング出来るPDWなんですが、

ストックの分お値段が跳ね上がるので予算を抑えたいならKでもいいでしょう。

ただ、PDWはストックを折りたたむとダブルマガジンタイプの220連が使えません。

我輩はコイツを予備用の武器として常に持ち込んでいたのですが、

当時愛用していたAK47の信頼性が抜群すぎて殆ど出番なし。

でも軽い武器でフィールドを駆け巡りたいという人にはうってつけの武器です。

女性で真剣にサバゲーヤるって人ならこれ買うのが賢いでしょう。

弟ググレカスが先に買ったので買う気が失せていたのですが、

暫くしてからやっぱり欲しくなったのでFA-MAS買っちゃった若かりし頃。

初の電動ガンとしてデビューしたFA-MASは未だに生産されているのですが、

コイツの需要がフランス軍コスプレイヤー以外何処にあるのかさっぱり解かんねぇ。

しかし初めて世に送り出した電動ガンを未だにカタログに残しているという点は

東京マルイの電動ガンに対する一つの姿勢として評価しますね。

ただ、未だに残しているというのならとっととモーターをEG1000に交換しろと。

モーターがEG550であるとか、メカボに一部専用パーツがあるとか、

ボディがプラスチック多すぎて強度が微妙だとか、

マウントベースやスリングやマガジンが入手困難であるとか

色々難点はありますが基本性能は悪くありません。

重量は普通に重いですが使い難いレベルではありませんですし、

長さ的にも使い難いサイズではないと思います。

ラージバッテリーが使えるので沢山弾が撃てますしね。

ただやっぱり、セレクターが大分後ろにあるのは使い難いです。

余計なお世話かも知れませんがフロントサイトがブラブラするのは頂けない。

設計の古さ故か、分解するとなるとほぼ全バラシとなるのですが、

メインスプリングとバレルぐらいしか交換箇所がないのでソコまで致命的でもないか?

あと、我輩とググレカスのFA-MASは使っているうちに配線がヘタってしまい?