2021年05月18日

ロシアのサブマシンガンを手に入れた

何を血迷ったか工業系の高校へ進学してしまったウチの娘、

更に血迷って「弦楽部」というヴァイオリンやらヴィオラやらチェロやらコントラバスで

演奏するという意識よりも敷居の高そうな部活に入っちゃいました。

どの楽器担当になるか決める際、一通り弾いてみたところ、

チビっ子の娘にはクソデカいチェロorコントラバスは物理的に演奏不可能ということで、

無難にヴァイオリンに決まったということです。

んで、最近コロナがまた流行りだしたのでゴォルデンウィィク突入前、

部活が中止になって家で練習しろという事になり、

娘がウチにヴァイオリン持ってきたんですがね、

まさか我が家にリコーダーと鍵盤ハーモニカとはランクが違う

高貴な楽器が来てしまうとは夢にも思いませんでしたよ全くもうw

さて、今まで弦楽器は当然、他の文化的な楽器なるものを触ったことがなかった娘が、

ヴァイオリンというイメージ的には華麗なる一族の子供が習わされるような楽器を

奏でることが出来るのかという一抹の不安はありましたが、

まだ曲を演奏出来ないものの音を出すだけならどうにかなるもんなんですね。

さて、コレが曲を演奏できるようになるまでどれぐらいの時間がかかるのやら?

まあ我輩的にはヴァイオリンが入っていたケースを見ながら

「コイツなら今度仕入れるサブマシンガンをブチ込むケースに出来るな」

としか考えないという相変わらずの人間失格ぶりです。

そのヴァイオリンケースに収まりそうなサブマシンガンが、

今回レビューを上げる「MODIFY製PP2000 CO2」です。

(ロシアの銃器なので、表記するならПП2000と入力するのが正しい?)

モディファイという聞き慣れないメーカーは台湾のトイガンメーカーで、

CARBON8(カーボネイトと読むらしい)というガバメント系の

CO2ハンドガンで一躍有名になった?メーカーみたいです。

そしてこのPP2000もCO2をパワーソースに使用するガスガンです。

CO2ガスガンの利点は「フロンガス程冷えない」。

要するにフロンのガスガンが動かなくなる冬場でも、それなりに作動するんです。

一度吉六会同志所有のCARBON8のガバを撃たせてもらいましたが、

キン★マが縮こまりそうな冬場でもスライドが動いて弾が飛んでいくさまには感動しましたね。

但し、8連射ぐらいしたら我輩のフ★ックのように勢いがなくなりましたがw

とまあ、気温10℃を切ると流石に厳しいものの、

連射するとすぐにマガジンが冷えて作動不良を起こすフロンガスと違い、

パワー、作動性共に(比較的)安定しているのがCO2ガスガンの利点です。

なお、モディファイのPP2000ですが商品名としては

「PP-2K」と言う商品名で販売されているようで、

箱やフレームにもそのように明記されております。

(本名を名乗れないのは大人の事情があるからまあしょうがないね)

製品はハードケース、本体、ショートマガジン、説明書、ボンベ取付用アレンレンチ、

ホップ調整用クソ長アレンレンチ、MODIFYのステッカーやパッチが付属して、

定価は大体1パットンぐらいですかねと結構な高級品です。

まあ近いうちに発売されるであろうマルイ製ガスブロAKMよりは安いですな。

(あっちはフルサイズのライフルなので比べることがお門違いなのだが)

だがしかし、同サイズのマルイ製MP7ガスブローバックが30000円強と考えると、

10000円以上高いコイツがまあ多少割高に思えてしまいがちですが、

出来が良いことで定評のあるVFCやKSCのMP7ガスブローバックは

PP2000と同程度の価格なので別に割高というわけでもないでしょう(確信)。

余談ですがハードケースの中身のスポンジは

ペリカンケースのように細かいブロック状のタイプなので、

PP2000の形状に仕上げていい感じに固定することが可能です。

なお、本体とショートマガジンだけではサバゲーで戦力的に物足りないので、

ロングの予備マガジン(定価10000円超え!)を2本追加して購入しました。

(定価を記入しているが、購入元のBATONでは多少割引価格で販売している)

購入するにあたり「56発しか装填できない弾倉を2000発装填可能な

AKドラムマガジンと同じ金額を出して買うのか・・・」という葛藤がありましたが、

コイツはガスブローバックという動きを楽しめるオトナのオモチャ、

所謂ロマン武器なのでそういうコスパ重視思考をしてはいけないのです。

我輩の父上も生前申しておりました。

「コストパフォーマンスを気にするなら、趣味なんか持っちゃいけない」

「趣味とは、損得を無視した方向にある無駄なものなんだから」とね。

他にもオプションとして専用サプレッサー(7000円ぐらい)、専用ライト(10000円ぐらい)、

カイデックス製のホルスター(7000円ぐらい)がありましたが、

それら全てを揃えてしまうととてつもない価格になってしまい、我輩の手に負えない(落胆)。

ロマンを求めるという行為にはカネがかかるもんですね。

でもロマンを求めないと面白くないのが人生と言うもんなんです。

PP2000という銃はロシアが2001年から開発、2004年に発表、

2008年にロシア警察に採用され、その後ロシア軍に採用されたという、

9mmパラベラム弾を使用する携行性に念頭を置いた小型のサブマシンガンです。

ぱっと味の出来栄えは高額商品に恥じない丁寧な作り。

フレーム部分は樹脂、バレルやアッパーフレーム周りは金属製です。

樹脂部品のバリはありますが(実銃でもある模様)、金属部品の仕上げは比較的丁寧。

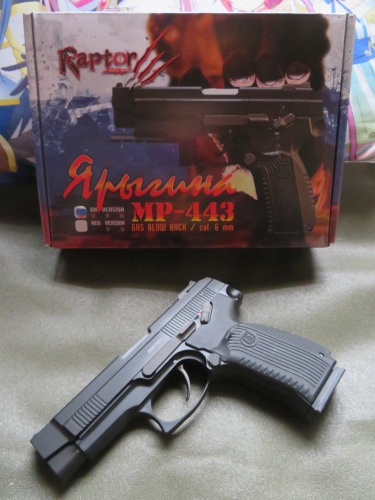

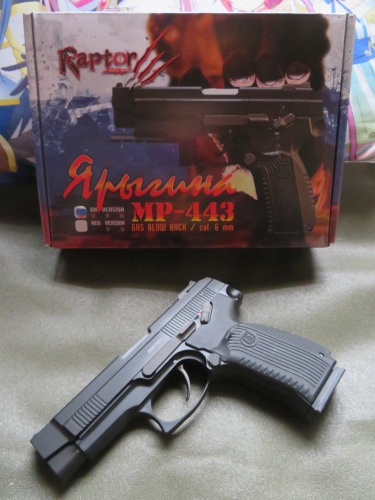

こないだ購入したRAPTOR製MP443と比べると実によく出来ております。

ストックを畳んだ長さは35cmぐらい、ストックを展開したら60cm程度。

携行性を重視した作りなので、実銃も重量は1.5kgとかなり軽量。

MODIFY製PP2000も重量はマガジン装填時でも実銃と大差ない(1.3kg)ようで

マルイガスブロMP7の2.2kgと比べるとサブマシンガンとしては軽量な部類なのですが

持って構えてみると数字よりは案外ずっしりしております。

PP2000、現代的な分類ではPDW(パーソナル・ディフェンス・ウェポン)でしょうかね?

しかしサブマシンガンとは拳銃弾を使用する銃器全般のことを指し、

PDWはライフル弾やそれに準ずる威力を有する個人携行武器のことを指すので、

9mmパラベラム弾を使用するコイツに関してはサブマシンガンと呼ぶのが正しいのです。

このPP2000、ロシア軍に採用されていると言われてはいますが、

ロシア連邦軍の武器としてではなく、国防軍や内務省軍が使用している模様。

だから前々回説明したロシア連邦軍の武器に割り当てられるGRAUインデックスは無い模様。

まあ今の御時世このサイズのサブマシンガンは

軍隊よりも法執行機関での運用が主流ですからね。

使用用途が限定されるサブマシンガンは軍隊の武器としては不向きなのです。

だからロシア連邦軍装備しか受け付けない我輩が買う義理はなかったんですがね、

1丁ぐらいガスブロのサブマシンガン、欲しかったからまあしょうがないね。

しかも寒さに比較的強いと言われるCO2ガスガンですから、

10月ぐらいまではフィールドでも充分な戦力となりえそうです。

さて、このPP2000と言うサブマシンガンの外観を一言で表すと

「ロシアの精神が形になったようだ(意味深)!」。

イモネジで下部を固定されたフラッシュハイダーは14mm逆ネジで締められており、

取り外せばマルイ電動ガンに使用可能なハイダー、サプレッサは取付可能。

シュタイアーAUGみたいにグリップと(ていうかフレームと)一体化した

独特スギィ!なフォアグリップはとっつきにくて握りにそうではありますが、

コレが案外フィット感が良くて(個人の意見です)驚きです。

残念なのはこのフォアグリップ周りにレールが付属しないことなんですが、

ロシア的には「レール?そんなのどーせライトぐらいしか付けねぇだろ?」なんでしょうね。

AKみたいな雰囲気のフロントサイトは上下調整が可能です。

まあでもこの手の武器は光学サイト載せての運用が現代の主流でしょう。

それよりもさぁ、フロントサイト根本からピンがとびだせどうぶつの森しているのは何?

注:専用サプレッサーを取り付ける時に引っ掛けるピンでした。

フロントサイト奥のパイプみたいなのがチャージングハンドルになります。

射撃時にはココが豪快に前後しやがるのです。

H&K G36みたいに左右どちらかに折り曲げてコッキングしますが、

G36みたいにバネで真っ直ぐには戻らず、折れ曲がった状態で保持されます。

コレもとっさに使いやすいかと問われると微妙(多分慣れの問題)ですが、

銃を構えて操作しやすいという点では後端部をコッキングするMP7よりも良い感じです。

実銃では9mm弾を詰め込むマガジンが収まる

謎の前傾グリップの握り心地は意外と普通というか、良い。

厚みがなくて握りやすいのが掌が小さい我輩には良きかな。

でもグリップ後端部の穴の意味がさっぱり解りません。

パラコードでも通して、スリングでも引っ掛けろと言いたいのでしょうか?

(しかしスリングスイベルはまた別のところに付いているという)

棒を削って指掛を付けたような細いトリガーのキレは意外と普通&素直で、

RAPTOR製MP443みたいな変な癖はなし。

マガジンキャッチは一般的なハンドガンと同じ場所に設けられており、

使用感もハンドガンとほぼ一緒でマガジンも素直に抜けてくれます。

なお、トリガーガード後部とトリガー後部に空いている穴がホップ調整用の穴。

ココにクソ長アレンレンチを突っ込んで回し、ホップダイヤルを調整します。

ところでさぁ、ロシア人ってデカいセレクターどんだけ好きなんですかねぇ?

親指で操作可能な位置に設置されてはいるものの、このセレクターの存在感よ。

見た目より使いやすい形状ではありますが、動きは渋いです。

なお、セレクターの位置は一番上がセイフティ、真ん中がフルオート、一番下がセミ。

AKと同じポジション設定はAKを使い慣れたロシアの兵士にも優しい設計?

なお、セイフティ状態でコッキングするのはダメみたいですね。

マガジンを抜く前にセレクターをセーフに入れるのもダメらしいです。

ジャムった時にセイフティをかけるのもダメなんですと。

上記事項を守らないと、銃がぶっ壊れるらしいです(迫真)。

リアサイトはレールに侵食され、とりあえず付けときました感半端なし。

まあ前述のようにレールにドットサイト取り付け前提で開発されたんでしょうし、

このサイズのサブマシンガンに過度な命中精度は

期待するなというのが本音なのでしょうか?

サイドスイングで射手の体型に合わせて調整できない

折りたたみストックは前時代的と言うか、武器に身体を合わせろなロシア的。

構えた感触は我輩の体系的には特に問題なし。

銃本体を掴みながらストック本体を持ち上げて握ってロックを解き、ストックを展開します。

折りたたむ時も同様の操作にて実施しますが、正直慣れないと展開しにくい。

MP7みたいなスライドタイプのストックって使いやすくていいですね。

余談ですが折りたたみ状態ではすっげぇガッタガタで

遠慮なしに本体にバシバシ当たりやがるのが困りものです。

そしてこの無愛想で前時代的な折りたたみストックは

レシーバー後端部分のボタンを押すことで取り外しが可能です。

(余談であるがボタンの近所にある出っ張りはスリングスイベル)

何でストックが外れる必要なんかあるんですか(正論)

それはねロングマガジンをストックの代わりにするためなんですね。

発想は面白いと言うか、誰も考えもしなかった的ではありますが、

その機能が果たして必要だったのかと問われると

我輩的には「そんなことしなくていいから(良心)」という思いなんですがね。

どうでもいい話ですがストックを外した状態でも撃てます。

でも当たりにくくなるのでやっぱりストックが欲しくなります。

付属のショートマガジンは22連とマルイガバメントよりも少ない残念な装弾数。

その上「お前さっきグリップにマガジン突っ込んだ時チラチラ見てただろ(因縁)」と

言いたくなる程マガジンからCO2ボンベがチラリズムで存在感を見せつけます。

リアルさという点ではこのCO2マガジンの外観は・・・ダメみたいですね(諦観)。

そしてこのショートマガジン、お値段が定価8000円ぐらいっていうんですから、

マルイのMP7みたいに予備マガジンを大量に揃えるのも金銭的に修羅の道です。

ロングマガジンは装弾数56発とショートマガジンの倍以上のキャパなのに、

お値段の差はショートマガジン+2000円。

前述のようにこの銃にコスパを求めること自体が愚かなのですが、

戦力的or金銭的お得感はロングマガジンのほうが断然高いと我輩は思います(個人の感想です)。

でもロングマガジン、長スギィ!でかなり邪魔なんですがね。

因みに、基本はCO2での運用が主であるMODIFY製PP2000ですが、

フロンガスをチャージするマガジンも販売されております。

(お値段はロング、ショート共にCO2マガジンよりも1000円ぐらい安い)

但し、CO2を使用したときよりも10m/s程パワーが劣る模様ですし、

気温が低くなるとマトモな作動は期待できないとのことです。

実はMODIFY製PP2000がCO2ガスガン初体験の我輩、

ボンベをマガジンに「よし、じゃあブチ込んでやるぜ」に多少戸惑いましたが

ボンベを横から突っ込んでアレンレンチ突っ込んで

下から真っ直ぐねじ込めばとりあえず収まりますが

我輩がブチ込むと3本に2本は入れて直ぐ「シュー!(迫真)」って音がするのが恐怖。

まずは22連ショートマガジンにボンベを挿入、

とりあえず空撃ちでもしてみようかと弾を込めずにマガジンぶっ挿して

チャージングハンドル引いてみたら何ということでしょう、

マガジンフォロアーにノズルが引っかかってハンドルが中途半端な位置で止まります。

なるほど、撃ち終わるとこのようにしてホールドオープンするのか。

ボルトリリースレバー的なものは付いておらず、マガジン抜くとボルトは戻ります。

弾を詰めてセミオートで発射。

夕方でも気温が20℃ぐらいある宮崎の今の季節、作動は快調そのもの。

セミオートでも面白いぐらいに銃が暴れます。

全て弾を撃ち尽くしたら次弾装填、次はフルオート。

22連マガジンはあっという間に空になります。

弾速計で測ってみると秒間16~18発ぐらいだったので、サイクルは若い頃の我輩の腰ぐらい。

次は56連ロングマガジンにボンベ装填、弾を詰めますが56発キレイに入りません。

ボンベをブチ込んで1回目の射撃(セミオート)では初速は平均75m/s位を叩き出しました。

2回目、マガジンの少し冷えた状態での射撃初速は65m/sぐらいに落ちて、

「バッチェ冷えてますよ!」な3回目は半分ぐらい弾を残した状態で閉鎖不良になって弾が出なくなりました。

飛距離に関しては電動ガンより劣るのは仕方ないですが、

デカいハンドガンと考えれば充分な飛びっぷり。

コンパクト電動ガンぐらいの飛距離は出ているので文句なしですね。

但し、銃自体が軽いのとリコイルが災いしているのか命中精度は然程期待できません。

セミオートなら狙って当てられないことはないですが、

フルオートではかなり飛び散って正確に当てるのは難しいです。

まあガスブロのフルオートに命中精度を期待しちゃいけないんですがね。

気になる燃費は1ボンベでセミオートならロングマガジンで2.5マガジン、

フルだと2マガジン撃つとガス欠でスライドが動かなくなります。

まあ大体100発は撃てると考えて差し支えないでしょう。

なお、ガス欠前の最後の方の弾速&リコイルはジジィのファ★クの方が気合が入っています。

途中でガスを追加or交換できないのがCO2ガスガンの欠点ですね。

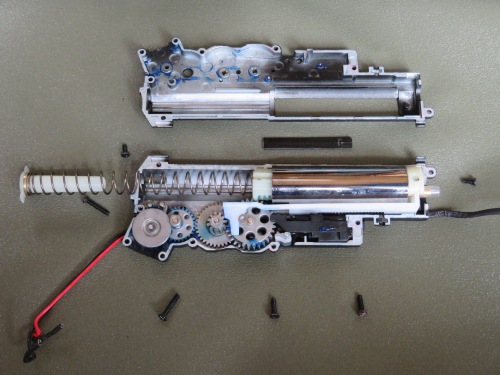

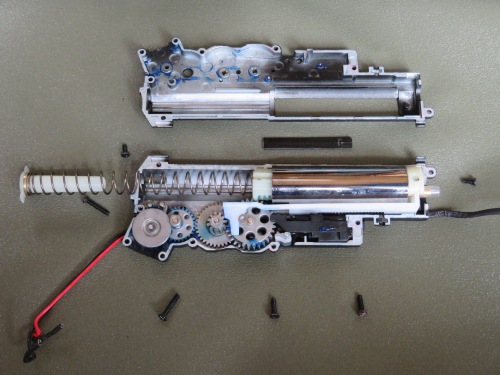

今後起こることが予測されるであろうジャムのトラブルシューティングに必要なので、

取説を見ながらMODIFY製PP2000を分解してみます。

グリップ内部の分解レバーを銃先端側に倒すことで

アッパーレシーバー(アウターバレル?)が分離できます。

見たところボルトの立て付けや滑り具合に特に問題はないので、

すり合わせを良くする等、特に手を加える要素はないみたいですし、

明日も仕事で忙しいのでコレ以上分解はしません。

アッパーレシーバーはバレルASSY、リコイルスプリング、ボルトASSYに分離できます。

一通り内部を見てみましたが、コレと言った不具合はない感じです。

インナーバレルやパッキンを交換するのであれば、バレル周りを分解する必要がありますが、

他の部分は分解調整しなくてもどうにかなりそうですし、

多分社外品のスプリングとかブリーチとかは出なさそうな予感。

ロアフレーム内部もわざわざバラして中身を取り出し、

パーツ類を耐水ペーパーで滑らかにする必要はないのでこれ以上手はつけません。

MODIFY製PP2000、残念ながら分解してもバラバラにする必要性は皆無の模様。

というわけで元に戻しましょうかね。

リコイルスプリングをロアフレーム内部の凹み部分に押し当てて、

アッパーレシーバーを組み込みます。

その後、バレル部分を上から押さえて、

ロック部分を結合すればちゃんと組み上がるはずです。

携行性の高い軽量サブマシンガンということで、

その性格をスポイルしない小型のドットサイトを搭載し、

スリングを取り付けて持ち運びしやすくしてみました。

ロングマガジンはP90用のマガジンポーチに収まったので、

(但し、太いP90のマガジンが入る入れ物に細いマガジンをブチ込むからガバガバ)

予備マガジンの携行をご検討の方はぜひとも購入すべし。

以前スカルガンナー氏に撃たせてもらったKWC製MINI UZIと比べると

作動は安定している感がありますし、扱いやすいし、リコイルも抜群ではありますが、

他の21世紀前後に登場したサブマシンガンと比べると利便性は恐らく微妙です。

我輩的にはMODIFY製PP2000、実に気に入りました。

ロシアの銃器、独特なのに構えやすい外観、CO2ならではの激しい撃ち味、

そして海外製品とは思えない作動の良さは我輩を虜にしてくれました。

但し、MP7じゃ面白くない、人とは違うガスブロが欲しいというような、

浮ついた気持ちで手を出してはいけない気がするMODIFY製PP2000。

コレはロシアの大地のように壮大で大雑把な気持ちで

購入して運用しなければいけない銃でしょうね。

但し、現時点でCO2を使用するサブマシンガンは選択肢が少ないですし、

モノによってはパワー的にそのまま使えない物もあるようなので、

安心して使えるCO2サブマシンガンが欲しいという層には良い選択肢なのかも?

更に血迷って「弦楽部」というヴァイオリンやらヴィオラやらチェロやらコントラバスで

演奏するという意識よりも敷居の高そうな部活に入っちゃいました。

どの楽器担当になるか決める際、一通り弾いてみたところ、

チビっ子の娘にはクソデカいチェロorコントラバスは物理的に演奏不可能ということで、

無難にヴァイオリンに決まったということです。

んで、最近コロナがまた流行りだしたのでゴォルデンウィィク突入前、

部活が中止になって家で練習しろという事になり、

娘がウチにヴァイオリン持ってきたんですがね、

まさか我が家にリコーダーと鍵盤ハーモニカとはランクが違う

高貴な楽器が来てしまうとは夢にも思いませんでしたよ全くもうw

さて、今まで弦楽器は当然、他の文化的な楽器なるものを触ったことがなかった娘が、

ヴァイオリンというイメージ的には華麗なる一族の子供が習わされるような楽器を

奏でることが出来るのかという一抹の不安はありましたが、

まだ曲を演奏出来ないものの音を出すだけならどうにかなるもんなんですね。

さて、コレが曲を演奏できるようになるまでどれぐらいの時間がかかるのやら?

まあ我輩的にはヴァイオリンが入っていたケースを見ながら

「コイツなら今度仕入れるサブマシンガンをブチ込むケースに出来るな」

としか考えないという相変わらずの人間失格ぶりです。

そのヴァイオリンケースに収まりそうなサブマシンガンが、

今回レビューを上げる「MODIFY製PP2000 CO2」です。

(ロシアの銃器なので、表記するならПП2000と入力するのが正しい?)

モディファイという聞き慣れないメーカーは台湾のトイガンメーカーで、

CARBON8(カーボネイトと読むらしい)というガバメント系の

CO2ハンドガンで一躍有名になった?メーカーみたいです。

そしてこのPP2000もCO2をパワーソースに使用するガスガンです。

CO2ガスガンの利点は「フロンガス程冷えない」。

要するにフロンのガスガンが動かなくなる冬場でも、それなりに作動するんです。

一度吉六会同志所有のCARBON8のガバを撃たせてもらいましたが、

キン★マが縮こまりそうな冬場でもスライドが動いて弾が飛んでいくさまには感動しましたね。

但し、8連射ぐらいしたら我輩のフ★ックのように勢いがなくなりましたがw

とまあ、気温10℃を切ると流石に厳しいものの、

連射するとすぐにマガジンが冷えて作動不良を起こすフロンガスと違い、

パワー、作動性共に(比較的)安定しているのがCO2ガスガンの利点です。

なお、モディファイのPP2000ですが商品名としては

「PP-2K」と言う商品名で販売されているようで、

箱やフレームにもそのように明記されております。

(本名を名乗れないのは大人の事情があるからまあしょうがないね)

製品はハードケース、本体、ショートマガジン、説明書、ボンベ取付用アレンレンチ、

ホップ調整用クソ長アレンレンチ、MODIFYのステッカーやパッチが付属して、

定価は大体1パットンぐらいですかねと結構な高級品です。

まあ近いうちに発売されるであろうマルイ製ガスブロAKMよりは安いですな。

(あっちはフルサイズのライフルなので比べることがお門違いなのだが)

だがしかし、同サイズのマルイ製MP7ガスブローバックが30000円強と考えると、

10000円以上高いコイツがまあ多少割高に思えてしまいがちですが、

出来が良いことで定評のあるVFCやKSCのMP7ガスブローバックは

PP2000と同程度の価格なので別に割高というわけでもないでしょう(確信)。

余談ですがハードケースの中身のスポンジは

ペリカンケースのように細かいブロック状のタイプなので、

PP2000の形状に仕上げていい感じに固定することが可能です。

なお、本体とショートマガジンだけではサバゲーで戦力的に物足りないので、

ロングの予備マガジン(定価10000円超え!)を2本追加して購入しました。

(定価を記入しているが、購入元のBATONでは多少割引価格で販売している)

購入するにあたり「56発しか装填できない弾倉を2000発装填可能な

AKドラムマガジンと同じ金額を出して買うのか・・・」という葛藤がありましたが、

コイツはガスブローバックという動きを楽しめるオトナのオモチャ、

所謂ロマン武器なのでそういうコスパ重視思考をしてはいけないのです。

我輩の父上も生前申しておりました。

「コストパフォーマンスを気にするなら、趣味なんか持っちゃいけない」

「趣味とは、損得を無視した方向にある無駄なものなんだから」とね。

他にもオプションとして専用サプレッサー(7000円ぐらい)、専用ライト(10000円ぐらい)、

カイデックス製のホルスター(7000円ぐらい)がありましたが、

それら全てを揃えてしまうととてつもない価格になってしまい、我輩の手に負えない(落胆)。

ロマンを求めるという行為にはカネがかかるもんですね。

でもロマンを求めないと面白くないのが人生と言うもんなんです。

PP2000という銃はロシアが2001年から開発、2004年に発表、

2008年にロシア警察に採用され、その後ロシア軍に採用されたという、

9mmパラベラム弾を使用する携行性に念頭を置いた小型のサブマシンガンです。

ぱっと味の出来栄えは高額商品に恥じない丁寧な作り。

フレーム部分は樹脂、バレルやアッパーフレーム周りは金属製です。

樹脂部品のバリはありますが(実銃でもある模様)、金属部品の仕上げは比較的丁寧。

こないだ購入したRAPTOR製MP443と比べると実によく出来ております。

ストックを畳んだ長さは35cmぐらい、ストックを展開したら60cm程度。

携行性を重視した作りなので、実銃も重量は1.5kgとかなり軽量。

MODIFY製PP2000も重量はマガジン装填時でも実銃と大差ない(1.3kg)ようで

マルイガスブロMP7の2.2kgと比べるとサブマシンガンとしては軽量な部類なのですが

持って構えてみると数字よりは案外ずっしりしております。

PP2000、現代的な分類ではPDW(パーソナル・ディフェンス・ウェポン)でしょうかね?

しかしサブマシンガンとは拳銃弾を使用する銃器全般のことを指し、

PDWはライフル弾やそれに準ずる威力を有する個人携行武器のことを指すので、

9mmパラベラム弾を使用するコイツに関してはサブマシンガンと呼ぶのが正しいのです。

このPP2000、ロシア軍に採用されていると言われてはいますが、

ロシア連邦軍の武器としてではなく、国防軍や内務省軍が使用している模様。

だから前々回説明したロシア連邦軍の武器に割り当てられるGRAUインデックスは無い模様。

まあ今の御時世このサイズのサブマシンガンは

軍隊よりも法執行機関での運用が主流ですからね。

使用用途が限定されるサブマシンガンは軍隊の武器としては不向きなのです。

だからロシア連邦軍装備しか受け付けない我輩が買う義理はなかったんですがね、

1丁ぐらいガスブロのサブマシンガン、欲しかったからまあしょうがないね。

しかも寒さに比較的強いと言われるCO2ガスガンですから、

10月ぐらいまではフィールドでも充分な戦力となりえそうです。

さて、このPP2000と言うサブマシンガンの外観を一言で表すと

「ロシアの精神が形になったようだ(意味深)!」。

イモネジで下部を固定されたフラッシュハイダーは14mm逆ネジで締められており、

取り外せばマルイ電動ガンに使用可能なハイダー、サプレッサは取付可能。

シュタイアーAUGみたいにグリップと(ていうかフレームと)一体化した

独特スギィ!なフォアグリップはとっつきにくて握りにそうではありますが、

コレが案外フィット感が良くて(個人の意見です)驚きです。

残念なのはこのフォアグリップ周りにレールが付属しないことなんですが、

ロシア的には「レール?そんなのどーせライトぐらいしか付けねぇだろ?」なんでしょうね。

AKみたいな雰囲気のフロントサイトは上下調整が可能です。

まあでもこの手の武器は光学サイト載せての運用が現代の主流でしょう。

それよりもさぁ、フロントサイト根本からピンがとびだせどうぶつの森しているのは何?

注:専用サプレッサーを取り付ける時に引っ掛けるピンでした。

フロントサイト奥のパイプみたいなのがチャージングハンドルになります。

射撃時にはココが豪快に前後しやがるのです。

H&K G36みたいに左右どちらかに折り曲げてコッキングしますが、

G36みたいにバネで真っ直ぐには戻らず、折れ曲がった状態で保持されます。

コレもとっさに使いやすいかと問われると微妙(多分慣れの問題)ですが、

銃を構えて操作しやすいという点では後端部をコッキングするMP7よりも良い感じです。

実銃では9mm弾を詰め込むマガジンが収まる

謎の前傾グリップの握り心地は意外と普通というか、良い。

厚みがなくて握りやすいのが掌が小さい我輩には良きかな。

でもグリップ後端部の穴の意味がさっぱり解りません。

パラコードでも通して、スリングでも引っ掛けろと言いたいのでしょうか?

(しかしスリングスイベルはまた別のところに付いているという)

棒を削って指掛を付けたような細いトリガーのキレは意外と普通&素直で、

RAPTOR製MP443みたいな変な癖はなし。

マガジンキャッチは一般的なハンドガンと同じ場所に設けられており、

使用感もハンドガンとほぼ一緒でマガジンも素直に抜けてくれます。

なお、トリガーガード後部とトリガー後部に空いている穴がホップ調整用の穴。

ココにクソ長アレンレンチを突っ込んで回し、ホップダイヤルを調整します。

ところでさぁ、ロシア人ってデカいセレクターどんだけ好きなんですかねぇ?

親指で操作可能な位置に設置されてはいるものの、このセレクターの存在感よ。

見た目より使いやすい形状ではありますが、動きは渋いです。

なお、セレクターの位置は一番上がセイフティ、真ん中がフルオート、一番下がセミ。

AKと同じポジション設定はAKを使い慣れたロシアの兵士にも優しい設計?

なお、セイフティ状態でコッキングするのはダメみたいですね。

マガジンを抜く前にセレクターをセーフに入れるのもダメらしいです。

ジャムった時にセイフティをかけるのもダメなんですと。

上記事項を守らないと、銃がぶっ壊れるらしいです(迫真)。

リアサイトはレールに侵食され、とりあえず付けときました感半端なし。

まあ前述のようにレールにドットサイト取り付け前提で開発されたんでしょうし、

このサイズのサブマシンガンに過度な命中精度は

期待するなというのが本音なのでしょうか?

サイドスイングで射手の体型に合わせて調整できない

折りたたみストックは前時代的と言うか、武器に身体を合わせろなロシア的。

構えた感触は我輩の体系的には特に問題なし。

銃本体を掴みながらストック本体を持ち上げて握ってロックを解き、ストックを展開します。

折りたたむ時も同様の操作にて実施しますが、正直慣れないと展開しにくい。

MP7みたいなスライドタイプのストックって使いやすくていいですね。

余談ですが折りたたみ状態ではすっげぇガッタガタで

遠慮なしに本体にバシバシ当たりやがるのが困りものです。

そしてこの無愛想で前時代的な折りたたみストックは

レシーバー後端部分のボタンを押すことで取り外しが可能です。

(余談であるがボタンの近所にある出っ張りはスリングスイベル)

何でストックが外れる必要なんかあるんですか(正論)

それはねロングマガジンをストックの代わりにするためなんですね。

発想は面白いと言うか、誰も考えもしなかった的ではありますが、

その機能が果たして必要だったのかと問われると

我輩的には「そんなことしなくていいから(良心)」という思いなんですがね。

どうでもいい話ですがストックを外した状態でも撃てます。

でも当たりにくくなるのでやっぱりストックが欲しくなります。

付属のショートマガジンは22連とマルイガバメントよりも少ない残念な装弾数。

その上「お前さっきグリップにマガジン突っ込んだ時チラチラ見てただろ(因縁)」と

言いたくなる程マガジンからCO2ボンベがチラリズムで存在感を見せつけます。

リアルさという点ではこのCO2マガジンの外観は・・・ダメみたいですね(諦観)。

そしてこのショートマガジン、お値段が定価8000円ぐらいっていうんですから、

マルイのMP7みたいに予備マガジンを大量に揃えるのも金銭的に修羅の道です。

ロングマガジンは装弾数56発とショートマガジンの倍以上のキャパなのに、

お値段の差はショートマガジン+2000円。

前述のようにこの銃にコスパを求めること自体が愚かなのですが、

戦力的or金銭的お得感はロングマガジンのほうが断然高いと我輩は思います(個人の感想です)。

でもロングマガジン、長スギィ!でかなり邪魔なんですがね。

因みに、基本はCO2での運用が主であるMODIFY製PP2000ですが、

フロンガスをチャージするマガジンも販売されております。

(お値段はロング、ショート共にCO2マガジンよりも1000円ぐらい安い)

但し、CO2を使用したときよりも10m/s程パワーが劣る模様ですし、

気温が低くなるとマトモな作動は期待できないとのことです。

実はMODIFY製PP2000がCO2ガスガン初体験の我輩、

ボンベをマガジンに「よし、じゃあブチ込んでやるぜ」に多少戸惑いましたが

ボンベを横から突っ込んでアレンレンチ突っ込んで

下から真っ直ぐねじ込めばとりあえず収まりますが

我輩がブチ込むと3本に2本は入れて直ぐ「シュー!(迫真)」って音がするのが恐怖。

まずは22連ショートマガジンにボンベを挿入、

とりあえず空撃ちでもしてみようかと弾を込めずにマガジンぶっ挿して

チャージングハンドル引いてみたら何ということでしょう、

マガジンフォロアーにノズルが引っかかってハンドルが中途半端な位置で止まります。

なるほど、撃ち終わるとこのようにしてホールドオープンするのか。

ボルトリリースレバー的なものは付いておらず、マガジン抜くとボルトは戻ります。

弾を詰めてセミオートで発射。

夕方でも気温が20℃ぐらいある宮崎の今の季節、作動は快調そのもの。

セミオートでも面白いぐらいに銃が暴れます。

全て弾を撃ち尽くしたら次弾装填、次はフルオート。

22連マガジンはあっという間に空になります。

弾速計で測ってみると秒間16~18発ぐらいだったので、サイクルは若い頃の我輩の腰ぐらい。

次は56連ロングマガジンにボンベ装填、弾を詰めますが56発キレイに入りません。

ボンベをブチ込んで1回目の射撃(セミオート)では初速は平均75m/s位を叩き出しました。

2回目、マガジンの少し冷えた状態での射撃初速は65m/sぐらいに落ちて、

「バッチェ冷えてますよ!」な3回目は半分ぐらい弾を残した状態で閉鎖不良になって弾が出なくなりました。

飛距離に関しては電動ガンより劣るのは仕方ないですが、

デカいハンドガンと考えれば充分な飛びっぷり。

コンパクト電動ガンぐらいの飛距離は出ているので文句なしですね。

但し、銃自体が軽いのとリコイルが災いしているのか命中精度は然程期待できません。

セミオートなら狙って当てられないことはないですが、

フルオートではかなり飛び散って正確に当てるのは難しいです。

まあガスブロのフルオートに命中精度を期待しちゃいけないんですがね。

気になる燃費は1ボンベでセミオートならロングマガジンで2.5マガジン、

フルだと2マガジン撃つとガス欠でスライドが動かなくなります。

まあ大体100発は撃てると考えて差し支えないでしょう。

なお、ガス欠前の最後の方の弾速&リコイルはジジィのファ★クの方が気合が入っています。

途中でガスを追加or交換できないのがCO2ガスガンの欠点ですね。

今後起こることが予測されるであろうジャムのトラブルシューティングに必要なので、

取説を見ながらMODIFY製PP2000を分解してみます。

グリップ内部の分解レバーを銃先端側に倒すことで

アッパーレシーバー(アウターバレル?)が分離できます。

見たところボルトの立て付けや滑り具合に特に問題はないので、

すり合わせを良くする等、特に手を加える要素はないみたいですし、

明日も仕事で忙しいのでコレ以上分解はしません。

アッパーレシーバーはバレルASSY、リコイルスプリング、ボルトASSYに分離できます。

一通り内部を見てみましたが、コレと言った不具合はない感じです。

インナーバレルやパッキンを交換するのであれば、バレル周りを分解する必要がありますが、

他の部分は分解調整しなくてもどうにかなりそうですし、

多分社外品のスプリングとかブリーチとかは出なさそうな予感。

ロアフレーム内部もわざわざバラして中身を取り出し、

パーツ類を耐水ペーパーで滑らかにする必要はないのでこれ以上手はつけません。

MODIFY製PP2000、残念ながら分解してもバラバラにする必要性は皆無の模様。

というわけで元に戻しましょうかね。

リコイルスプリングをロアフレーム内部の凹み部分に押し当てて、

アッパーレシーバーを組み込みます。

その後、バレル部分を上から押さえて、

ロック部分を結合すればちゃんと組み上がるはずです。

携行性の高い軽量サブマシンガンということで、

その性格をスポイルしない小型のドットサイトを搭載し、

スリングを取り付けて持ち運びしやすくしてみました。

ロングマガジンはP90用のマガジンポーチに収まったので、

(但し、太いP90のマガジンが入る入れ物に細いマガジンをブチ込むからガバガバ)

予備マガジンの携行をご検討の方はぜひとも購入すべし。

以前スカルガンナー氏に撃たせてもらったKWC製MINI UZIと比べると

作動は安定している感がありますし、扱いやすいし、リコイルも抜群ではありますが、

他の21世紀前後に登場したサブマシンガンと比べると利便性は恐らく微妙です。

我輩的にはMODIFY製PP2000、実に気に入りました。

ロシアの銃器、独特なのに構えやすい外観、CO2ならではの激しい撃ち味、

そして海外製品とは思えない作動の良さは我輩を虜にしてくれました。

但し、MP7じゃ面白くない、人とは違うガスブロが欲しいというような、

浮ついた気持ちで手を出してはいけない気がするMODIFY製PP2000。

コレはロシアの大地のように壮大で大雑把な気持ちで

購入して運用しなければいけない銃でしょうね。

但し、現時点でCO2を使用するサブマシンガンは選択肢が少ないですし、

モノによってはパワー的にそのまま使えない物もあるようなので、

安心して使えるCO2サブマシンガンが欲しいという層には良い選択肢なのかも?

2021年03月07日

E&L製AKMをフリマで安く買えた

どーも、去年の11月初め頃にエイトドラゴンに行って以来、

全然サバゲーしていないけど特に何とも感じない砥部良軍曹です。

何なんだろう、この倦怠感と言うかやる気の無さは?

まあいいや、やる気というものは勝手に湧き上がるものではなく、

「何かをしなければ」と言う状況の中から生まれるものらしいので、

「今は何もしなくて良い時なんだ」と思うことにしときましょう。

話が横道にそれますが最近インスタ始めました。

でもアレの何が面白いのかさっぱり理解できません。

アレだけのために面白い写真とか旨そうな食い物をアップしたがる輩の気がしれんです。

多分我輩、4月ぐらいにはインスタ止めているでしょう。

まあ、前述のように「何もしなくていい」と思っているから面白くないんでしょうがね。

自分表現って何かしら必然性があるからやることなんですよ。

我輩の場合は「宮崎でもっとサバゲーを流行らせたい」とか、

「新富町にはロシア連邦軍親父が居るよアピール」いう必然性のもとで

このブログをチマチマとアップしているのでありますが、

最近ではそんなアピールしなくてもいいような気がしてきましたからね。

でも少しはアピールしたいので月イチで更新だけしときます。

さて、今回のネタは昨年末に開催されたホークウッドでのフリマ「ホーク売っど!」で

同志スカルガンナー師がE&L製AKMを0.4パットンで出していたので、

40秒も考えずに持ってきていた諭吉2枚で速攻お買い上げしましたという話です。

箱なし説明書付属品なし、本体とマガジンのみの販売ですがこのお値段は破格。

いやーやっぱり我輩的に木製ストックが付いているライフルは最高ですな。

旧車のウッドステアリングとか、一枚板のテーブルとかいった木製製品は我輩の大好物ですよ。

ていうか昔、父上から貰った日産ラルゴに乗っていた時は、

ナルディのウッドステアリングに交換して乗っていましたからね。

(でも1年後にひび割れしたのでMOMOのステアリングに交換したけどね)

ていうか我輩、過去に色んなメーカーのAKMとAKMSとを交互に仕入れては、

「やっぱ要らないか」と思って手放すという行為を幾度となく繰り返している気がする。

コレはやはり、決定版的な満足度の高いブツを手にしなかったが故の愚行ですかね?

という事はやはり、過去に無理してでもLCT製のAKMを買うべきだったか?

さて、我輩的にE&Lというメーカーのエアガンのレビューを

ざっくり一言で書いてしまうと「ジェネリックLCT」です。

(注:ジェネリックと言う言葉は本来「一般的な」と言う意味の言葉で

海外では薬を販売する際、ブランド名でなく一般名を使うことからこう呼ぶそうなのだが

敢えて後発医薬品を意味する「ジェネリック」と言う意味で使わせてもらう)

LCTとは細かいところで違いがあるけれど知らん人が見ればどっちも似たよーな見栄え。

素人が指摘できる違いは精々ストックの色合いの違いぐらいでしょう。

でもメカボックスの中身の精度や構成部品の工作精度とか、

LCT製品を所有していれば「ああ、コイツは違う」と解る部分も多々あります。

実銃のAKファミリーの中でAKMがどういう位置づけのライフルであるか

今更説明する必要はないでしょうが軽く適当に説明すると

「試作品的要素が残っていたAK47の完全版」であると我輩は断言します。

解りやすく言うとAK47が旧ザクならAKMがザク。

つー事はAK74はザク高機動型?それとも後継が違うから「ザクとは違うのだよ」グフ?

余談ですがAK47は日本のサバゲー界隈的には

マルイがAKMの電動ガンを出してくれなかったせいで一番知名度が高いですが、

(ていうかマルイさん、AKMのガスブロ販売あくしろよ)

ソビエト連邦的には1940年代後半~1960年代前半までしか使われなかったAK47に対し

1960年代~2000年代まで永きに渡って使われた7.62mm×39のAKの代表です。

過去に我輩、CYMA、DBOY、VFC、LCT、E&Lと色んなメーカーのAKを仕入れましたが、

E&L製AKMは中華AKの中ではCYMAやDBOYの1ランク上の出来栄えですね。

但しお値段も少々お高め、VFCやLCTと同じぐらいではありますがw

(E&L製AKの新品相場は42000~48000円ぐらい、うわー高いな)

AKが万人に受け入れられない理由はセレクターがグリップ付近でなく

フレーム右側の使いにくい位置にあるが故に指で素早く切り替えることが

出来ないということで使いにくいという難点があるからでしょう。

正直な話、我輩的にもタクトレやシューティングマッチで使うなら、

操作が容易なM4系列のライフルを勧めるところですが、

スタートの合図前にセレクターを切り替えればいいサバゲーでは

AK系列のライフルを使うことに特に不具合を感じたことはありません。

そしてまだ光学照準器が一般的ではなかった時代に出たAKMには

サイドマウントがないのでドットサイト等を取り付けることが出来ないというのも

AKMが一般的なサバゲープレイヤーの購入対象にならない理由でしょう。

相場がお高めなだけあってフロントサイトやフラッシュハイダー、アウターバレル、

ガスバイパス部分の作りは実によく出来ておりますし、素材はFe(鉄)。

但し、フロントサイトとガスチューブ周りはダッチオーブンと同じキャストアイアンでしょう。

そういえばこないだツイッタ見ていたらLCT製AKのフロントサイトやガスチューブ部分が

亜鉛合金のようにばっくりクラックが入っている写真がアップされていたんですが、

キャストアイアンが削り出しやプレスの鉄と比べるとまあ多少は衝撃に弱いとはいえ、

割れるぐらいまでダメージを与える状況ってどれだけの衝撃なんでしょうかね?

まあ木のバリケードにぶつかった程度では割れることはないでしょうが、

ブロックとか石にぶつければダメージはまあ多少はあると思われます。

青森に居た頃、後輩のG2所有のLCT製AKMと砂井さんのE&L製AK74を比べたところ、

E&L製の方がストックやハンドガードが少し赤っぽい塗りだったイメージが有りましたが、

こないだ我輩が仕入れたLCT製RPKS74と比べたところ

E&L製のAKのハンドガードは色がどうこうと言うよりは塗りが濃いみたいです。

リアサイトはしっかりホワイトが入って字が大きめ。

リアサイトブロックはLCT製と比べると少しザラザラ感。

そしてブロックのあちこちに錆があるというwww

LCT製AKも鉄で出来ているんで水分含むとサビは出るんですが、

E&L製AKの方が錆びやすいとAK界隈ではよく言われているようです。

フレームの仕上がりは単体で見ると綺麗なんですが、

LCT製AKと比べてみたら少々粗さがありますね。

レシーバーカバーは閉まりが悪かったんで後部を少し削る必要がありました。

チャージングハンドルはLCT製と比べると後退量が1cm程少ないです。

セレクターの動きが渋いのはLCT製、E&L製も同じぐらい。

尚、E&L製AKは全てバッテリーをレシーバーカバー内に収める仕様になっているようです。

収納可能なサイズはリポバッテリーorリフェの細長いタイプになります。

ニス塗りのストックはうっとりする出来栄えと言いたいところですが、

この部分の塗りは悪くてB品になっていたものを

同志スカルガンナー師は安価にて購入したそうです。

でもやはり、木製ストックってゴシックロリィタ的な奥ゆかしさと華やかさを感じますね。

露出がないのにエロスを感じる的な何と言うか、男心を擽るものであります。

下向きに取り付けられたスリングスイベルはタクティコゥな使用には向きませんが、

どーせ我輩は古典的なコットン製2点スリング使うから無問題。

余談ですが我輩は女性の下着はコットンが好みです。

ストックはバッテリーを入れられない(入れない)構造なので、

ストック後部の蓋の中にはクリーニングキットが入れられます。

そしてこのストックがまた、いい感じにガッチリ固定されているんですね。

相当ぶん殴らないとガタガタになら無さそうなぐらいガッチガチ。

AKMには本来サイドレールがないので光学照準器は諦めましょう。

ていうかそういうタクティコゥ思考ならAKM買うな、AK105とか買えよって話です。

あと、E&L製AKはトリガーガードがリベットで固定されているので、

LCT製AKに取り付けるよーなマグウェルが付けられませんと言うか、

どーしても付けたいならリベットをドリルでぶち抜く&穴にねじ切る加工が必要です。

だから、タクティコゥ思考ならLCTのZENITパーツが付いたの買いなさい。

デフォルトで付属するマガジンは120連マガジン。

フレーム同様の染め加工で結構キレイなのが好みですが、多分錆びるw

マルイやCYMAのノーマルor多弾数600連マガジンも使用可能です。

バッテリー繋いで撃ってみたところ、予想通りスカルガンナー師が手を入れていたようで、

モーターは信頼性の高いマルイEG1000に換装済みでしたし、

メカボックスの動きや音に特に不満はなくパワーも85m/s以上出ていたので

バラす必要はなかったのですがストック塗り直したくてバラしました。

E&L製AKMの分解方法は以前紹介したLCT製AKMとほぼ同じですが、

とある理由で少しだけ違う部分があるので取り合えず分解方法を上げときます。

まずはお約束のハンドガード周りの分解。

リアサイト横のレバーを上に回してガスチューブ部分を外します。

その後(ていうか一番初めでもいいけど)クリーニングロッドを引き抜き、

ハンドガード前方を固定している部分の内側にあるレバーを上に回して

ハンドガード固定しているパーツを前方にずらしてハンドガードを外します。

そしてチャージングハンドルを外すためにデッキロックボタンの根元のイモネジを緩め、

バネが飛んでいかないように注意しながらチャージングハンドルを外します。

LCT製AKの場合はリアサイトブロックをアウターバレルに固定している

ピンを叩いて抜けばリアサイトブロックがずれて分解可能なんですが、

E&L製AKの場合はこの部分のピンがガッチガチで抜けません。

相当ぶっ叩きまくってどーにかははピンを抜いてみたのですが、

リアサイトブロックをいくら殴っても1mmたりとも動く気配すらありません。

仕方がないのでリアサイトを外そうとしたら何ということでしょう、

リアサイトを固定している板バネが硬くてリアサイトが外れません。

仕方がないのでリアサイトブロック内部にアレンレンチ(L字部分が短いの)をツッコみ、

チマチマとイモネジを緩めてフレームからアウターバレルを外すしか無いという悲劇に襲われます。

この部分が容易に分解できないという時点で我輩的にE&L製AKはオススメしません。

E&L製AKのジェネリック製品、アローダイナミック製のAKも同様の難所があるので、

多少安いからといってうかつに手を出すのはオススメできません。

イモネジとの仁義なき戦いの後、無事アウターバレルが外れたら、

チャンバーをフレームに固定するネジを緩めましょう。

因みに、E&L製AKはデフォルトではチャンバーは金属製のものが付いておりますが、

コレがあまり出来がよろしくないのでマルイ製AK用チャンバーに交換するのが望ましいです。

ついでにチャンバーパッキンもマルイ製に換えておいたほうが無難かと。

欲を言えばインナーバレルもマルイ製に換えてしまいたいですがね。

アウターバレルを前にずらしたらインナーバレルを後ろに抜き、

バレルをフレームから外せばようやくメカボックスが取り出せるようになります。

ここに至るまでの所要時間、CYMAやLCTなら20分程度で済むんですが、

E&Lの場合はイモネジとの格闘があるので30分以上かかります。もう嫌だ。

セレクターを留めているネジをプライヤーで摘みながら外し、

グリップ底部のネジを外してグリップを外してしまえば

後は配線に注意しながらメカボックスを上に引き抜くだけです。

余談ですがフレームのマガジン挿入口の下にあるパーツは

マガジン挿入口に取り付けてマガジンチェンジを円滑にするスペーサー。

マガジン挿入部がスカスカなLCT製AKにはお約束のパーツですが、

E&L製AKも同様の作りになっているのでコイツは必需品です。

ストックは根元の上下のネジを緩めて外します。

でもこのままスポッと抜けるような代物じゃないんですねコレが。

ネジを緩めてもストックはガッチガチに固定されております。

尚、ストック付け根部分のフレーム内部はこの様になっており、

ストック内にバッテリーを収めるにはストック付け根部分を

相当根性入れて機械でガリガリ削る必要があるので素直に諦めましょう。

結局、ストックの細い部分にウエスを巻き、

プラスチックハンマー(出来ればゴムハンマーが良い)で30分ぐらい殴り続けて、

2mm程ストックとフレームの間に隙間が出来たところにマイナスドライバーをツッコみ、

少しずつグリグリしながらどうにかストックを外すことに成功しました。

この後、ストック内部とフレーム根元を少しヤスリで削り、

ストックが適度に緩くフレームにハマるように加工して以後の取り付けが楽になりました。

E&L製AKのメカボックスはグリスが中華青グリス、

シム調整も適当らしいのでグリス塗り直しとシム調整が必須のようです。

LCT製AKと同じノリで箱出しでそのまま使うと後々不具合発生しそうです。

外装パーツの構成的にはLCT製AKと大差ないので、

LCT用のパーツも少し加工すれば、あらるいは少し無理すれば取り付けられます。

でもぶっちゃけ正直、E&L製AKは外装そのままで使うことをオススメしますね。

カスタム志向ならハナっからLCT製AKを買うべきです。

我輩的にE&L製AKMは中身を多少手を入れる手間はあれど、

外観は良く出来ているので大変満足の逸品です。

ソ連軍装備orベトコン装備でサバゲーする時に使うので外装のカスタムは必要ありませんしね。

コレで今後、我輩がAKMに飽きて手放すことは無さそうですw

猫も杓子もレール付きの銃を欲する昨今、我輩のような木製ストックフェチも少なくなり、

市場が小さく需要が少ないためかAKMの再販予定のアナウンスを聞く事もありません。

なのでここ数年、木製ストックのAKMは品薄でなかなか入手が困難なようです。

だから悪いことは言わん、欲しいなら見つけたら直ぐに買わないと後悔する。

全然サバゲーしていないけど特に何とも感じない砥部良軍曹です。

何なんだろう、この倦怠感と言うかやる気の無さは?

まあいいや、やる気というものは勝手に湧き上がるものではなく、

「何かをしなければ」と言う状況の中から生まれるものらしいので、

「今は何もしなくて良い時なんだ」と思うことにしときましょう。

話が横道にそれますが最近インスタ始めました。

でもアレの何が面白いのかさっぱり理解できません。

アレだけのために面白い写真とか旨そうな食い物をアップしたがる輩の気がしれんです。

多分我輩、4月ぐらいにはインスタ止めているでしょう。

まあ、前述のように「何もしなくていい」と思っているから面白くないんでしょうがね。

自分表現って何かしら必然性があるからやることなんですよ。

我輩の場合は「宮崎でもっとサバゲーを流行らせたい」とか、

「新富町にはロシア連邦軍親父が居るよアピール」いう必然性のもとで

このブログをチマチマとアップしているのでありますが、

最近ではそんなアピールしなくてもいいような気がしてきましたからね。

でも少しはアピールしたいので月イチで更新だけしときます。

さて、今回のネタは昨年末に開催されたホークウッドでのフリマ「ホーク売っど!」で

同志スカルガンナー師がE&L製AKMを0.4パットンで出していたので、

40秒も考えずに持ってきていた諭吉2枚で速攻お買い上げしましたという話です。

箱なし説明書付属品なし、本体とマガジンのみの販売ですがこのお値段は破格。

いやーやっぱり我輩的に木製ストックが付いているライフルは最高ですな。

旧車のウッドステアリングとか、一枚板のテーブルとかいった木製製品は我輩の大好物ですよ。

ていうか昔、父上から貰った日産ラルゴに乗っていた時は、

ナルディのウッドステアリングに交換して乗っていましたからね。

(でも1年後にひび割れしたのでMOMOのステアリングに交換したけどね)

ていうか我輩、過去に色んなメーカーのAKMとAKMSとを交互に仕入れては、

「やっぱ要らないか」と思って手放すという行為を幾度となく繰り返している気がする。

コレはやはり、決定版的な満足度の高いブツを手にしなかったが故の愚行ですかね?

という事はやはり、過去に無理してでもLCT製のAKMを買うべきだったか?

さて、我輩的にE&Lというメーカーのエアガンのレビューを

ざっくり一言で書いてしまうと「ジェネリックLCT」です。

(注:ジェネリックと言う言葉は本来「一般的な」と言う意味の言葉で

海外では薬を販売する際、ブランド名でなく一般名を使うことからこう呼ぶそうなのだが

敢えて後発医薬品を意味する「ジェネリック」と言う意味で使わせてもらう)

LCTとは細かいところで違いがあるけれど知らん人が見ればどっちも似たよーな見栄え。

素人が指摘できる違いは精々ストックの色合いの違いぐらいでしょう。

でもメカボックスの中身の精度や構成部品の工作精度とか、

LCT製品を所有していれば「ああ、コイツは違う」と解る部分も多々あります。

実銃のAKファミリーの中でAKMがどういう位置づけのライフルであるか

今更説明する必要はないでしょうが軽く適当に説明すると

「試作品的要素が残っていたAK47の完全版」であると我輩は断言します。

解りやすく言うとAK47が旧ザクならAKMがザク。

つー事はAK74はザク高機動型?それとも後継が違うから「ザクとは違うのだよ」グフ?

余談ですがAK47は日本のサバゲー界隈的には

マルイがAKMの電動ガンを出してくれなかったせいで一番知名度が高いですが、

(ていうかマルイさん、AKMのガスブロ販売あくしろよ)

ソビエト連邦的には1940年代後半~1960年代前半までしか使われなかったAK47に対し

1960年代~2000年代まで永きに渡って使われた7.62mm×39のAKの代表です。

過去に我輩、CYMA、DBOY、VFC、LCT、E&Lと色んなメーカーのAKを仕入れましたが、

E&L製AKMは中華AKの中ではCYMAやDBOYの1ランク上の出来栄えですね。

但しお値段も少々お高め、VFCやLCTと同じぐらいではありますがw

(E&L製AKの新品相場は42000~48000円ぐらい、うわー高いな)

AKが万人に受け入れられない理由はセレクターがグリップ付近でなく

フレーム右側の使いにくい位置にあるが故に指で素早く切り替えることが

出来ないということで使いにくいという難点があるからでしょう。

正直な話、我輩的にもタクトレやシューティングマッチで使うなら、

操作が容易なM4系列のライフルを勧めるところですが、

スタートの合図前にセレクターを切り替えればいいサバゲーでは

AK系列のライフルを使うことに特に不具合を感じたことはありません。

そしてまだ光学照準器が一般的ではなかった時代に出たAKMには

サイドマウントがないのでドットサイト等を取り付けることが出来ないというのも

AKMが一般的なサバゲープレイヤーの購入対象にならない理由でしょう。

相場がお高めなだけあってフロントサイトやフラッシュハイダー、アウターバレル、

ガスバイパス部分の作りは実によく出来ておりますし、素材はFe(鉄)。

但し、フロントサイトとガスチューブ周りはダッチオーブンと同じキャストアイアンでしょう。

そういえばこないだツイッタ見ていたらLCT製AKのフロントサイトやガスチューブ部分が

亜鉛合金のようにばっくりクラックが入っている写真がアップされていたんですが、

キャストアイアンが削り出しやプレスの鉄と比べるとまあ多少は衝撃に弱いとはいえ、

割れるぐらいまでダメージを与える状況ってどれだけの衝撃なんでしょうかね?

まあ木のバリケードにぶつかった程度では割れることはないでしょうが、

ブロックとか石にぶつければダメージはまあ多少はあると思われます。

青森に居た頃、後輩のG2所有のLCT製AKMと砂井さんのE&L製AK74を比べたところ、

E&L製の方がストックやハンドガードが少し赤っぽい塗りだったイメージが有りましたが、

こないだ我輩が仕入れたLCT製RPKS74と比べたところ

E&L製のAKのハンドガードは色がどうこうと言うよりは塗りが濃いみたいです。

リアサイトはしっかりホワイトが入って字が大きめ。

リアサイトブロックはLCT製と比べると少しザラザラ感。

そしてブロックのあちこちに錆があるというwww

LCT製AKも鉄で出来ているんで水分含むとサビは出るんですが、

E&L製AKの方が錆びやすいとAK界隈ではよく言われているようです。

フレームの仕上がりは単体で見ると綺麗なんですが、

LCT製AKと比べてみたら少々粗さがありますね。

レシーバーカバーは閉まりが悪かったんで後部を少し削る必要がありました。

チャージングハンドルはLCT製と比べると後退量が1cm程少ないです。

セレクターの動きが渋いのはLCT製、E&L製も同じぐらい。

尚、E&L製AKは全てバッテリーをレシーバーカバー内に収める仕様になっているようです。

収納可能なサイズはリポバッテリーorリフェの細長いタイプになります。

ニス塗りのストックはうっとりする出来栄えと言いたいところですが、

この部分の塗りは悪くてB品になっていたものを

同志スカルガンナー師は安価にて購入したそうです。

でもやはり、木製ストックってゴシックロリィタ的な奥ゆかしさと華やかさを感じますね。

露出がないのにエロスを感じる的な何と言うか、男心を擽るものであります。

下向きに取り付けられたスリングスイベルはタクティコゥな使用には向きませんが、

どーせ我輩は古典的なコットン製2点スリング使うから無問題。

余談ですが我輩は女性の下着はコットンが好みです。

ストックはバッテリーを入れられない(入れない)構造なので、

ストック後部の蓋の中にはクリーニングキットが入れられます。

そしてこのストックがまた、いい感じにガッチリ固定されているんですね。

相当ぶん殴らないとガタガタになら無さそうなぐらいガッチガチ。

AKMには本来サイドレールがないので光学照準器は諦めましょう。

ていうかそういうタクティコゥ思考ならAKM買うな、AK105とか買えよって話です。

あと、E&L製AKはトリガーガードがリベットで固定されているので、

LCT製AKに取り付けるよーなマグウェルが付けられませんと言うか、

どーしても付けたいならリベットをドリルでぶち抜く&穴にねじ切る加工が必要です。

だから、タクティコゥ思考ならLCTのZENITパーツが付いたの買いなさい。

デフォルトで付属するマガジンは120連マガジン。

フレーム同様の染め加工で結構キレイなのが好みですが、多分錆びるw

マルイやCYMAのノーマルor多弾数600連マガジンも使用可能です。

バッテリー繋いで撃ってみたところ、予想通りスカルガンナー師が手を入れていたようで、

モーターは信頼性の高いマルイEG1000に換装済みでしたし、

メカボックスの動きや音に特に不満はなくパワーも85m/s以上出ていたので

バラす必要はなかったのですがストック塗り直したくてバラしました。

E&L製AKMの分解方法は以前紹介したLCT製AKMとほぼ同じですが、

とある理由で少しだけ違う部分があるので取り合えず分解方法を上げときます。

まずはお約束のハンドガード周りの分解。

リアサイト横のレバーを上に回してガスチューブ部分を外します。

その後(ていうか一番初めでもいいけど)クリーニングロッドを引き抜き、

ハンドガード前方を固定している部分の内側にあるレバーを上に回して

ハンドガード固定しているパーツを前方にずらしてハンドガードを外します。

そしてチャージングハンドルを外すためにデッキロックボタンの根元のイモネジを緩め、

バネが飛んでいかないように注意しながらチャージングハンドルを外します。

LCT製AKの場合はリアサイトブロックをアウターバレルに固定している

ピンを叩いて抜けばリアサイトブロックがずれて分解可能なんですが、

E&L製AKの場合はこの部分のピンがガッチガチで抜けません。

相当ぶっ叩きまくってどーにかははピンを抜いてみたのですが、

リアサイトブロックをいくら殴っても1mmたりとも動く気配すらありません。

仕方がないのでリアサイトを外そうとしたら何ということでしょう、

リアサイトを固定している板バネが硬くてリアサイトが外れません。

仕方がないのでリアサイトブロック内部にアレンレンチ(L字部分が短いの)をツッコみ、

チマチマとイモネジを緩めてフレームからアウターバレルを外すしか無いという悲劇に襲われます。

この部分が容易に分解できないという時点で我輩的にE&L製AKはオススメしません。

E&L製AKのジェネリック製品、アローダイナミック製のAKも同様の難所があるので、

多少安いからといってうかつに手を出すのはオススメできません。

イモネジとの仁義なき戦いの後、無事アウターバレルが外れたら、

チャンバーをフレームに固定するネジを緩めましょう。

因みに、E&L製AKはデフォルトではチャンバーは金属製のものが付いておりますが、

コレがあまり出来がよろしくないのでマルイ製AK用チャンバーに交換するのが望ましいです。

ついでにチャンバーパッキンもマルイ製に換えておいたほうが無難かと。

欲を言えばインナーバレルもマルイ製に換えてしまいたいですがね。

アウターバレルを前にずらしたらインナーバレルを後ろに抜き、

バレルをフレームから外せばようやくメカボックスが取り出せるようになります。

ここに至るまでの所要時間、CYMAやLCTなら20分程度で済むんですが、

E&Lの場合はイモネジとの格闘があるので30分以上かかります。もう嫌だ。

セレクターを留めているネジをプライヤーで摘みながら外し、

グリップ底部のネジを外してグリップを外してしまえば

後は配線に注意しながらメカボックスを上に引き抜くだけです。

余談ですがフレームのマガジン挿入口の下にあるパーツは

マガジン挿入口に取り付けてマガジンチェンジを円滑にするスペーサー。

マガジン挿入部がスカスカなLCT製AKにはお約束のパーツですが、

E&L製AKも同様の作りになっているのでコイツは必需品です。

ストックは根元の上下のネジを緩めて外します。

でもこのままスポッと抜けるような代物じゃないんですねコレが。

ネジを緩めてもストックはガッチガチに固定されております。

尚、ストック付け根部分のフレーム内部はこの様になっており、

ストック内にバッテリーを収めるにはストック付け根部分を

相当根性入れて機械でガリガリ削る必要があるので素直に諦めましょう。

結局、ストックの細い部分にウエスを巻き、

プラスチックハンマー(出来ればゴムハンマーが良い)で30分ぐらい殴り続けて、

2mm程ストックとフレームの間に隙間が出来たところにマイナスドライバーをツッコみ、

少しずつグリグリしながらどうにかストックを外すことに成功しました。

この後、ストック内部とフレーム根元を少しヤスリで削り、

ストックが適度に緩くフレームにハマるように加工して以後の取り付けが楽になりました。

E&L製AKのメカボックスはグリスが中華青グリス、

シム調整も適当らしいのでグリス塗り直しとシム調整が必須のようです。

LCT製AKと同じノリで箱出しでそのまま使うと後々不具合発生しそうです。

外装パーツの構成的にはLCT製AKと大差ないので、

LCT用のパーツも少し加工すれば、あらるいは少し無理すれば取り付けられます。

でもぶっちゃけ正直、E&L製AKは外装そのままで使うことをオススメしますね。

カスタム志向ならハナっからLCT製AKを買うべきです。

我輩的にE&L製AKMは中身を多少手を入れる手間はあれど、

外観は良く出来ているので大変満足の逸品です。

ソ連軍装備orベトコン装備でサバゲーする時に使うので外装のカスタムは必要ありませんしね。

コレで今後、我輩がAKMに飽きて手放すことは無さそうですw

猫も杓子もレール付きの銃を欲する昨今、我輩のような木製ストックフェチも少なくなり、

市場が小さく需要が少ないためかAKMの再販予定のアナウンスを聞く事もありません。

なのでここ数年、木製ストックのAKMは品薄でなかなか入手が困難なようです。

だから悪いことは言わん、欲しいなら見つけたら直ぐに買わないと後悔する。

2021年02月04日

性懲りもなくまた買ってしまった長いヤツ

こないだの記事で我輩は「ブルマーは既に絶滅した」と綴りましたが、

実は絶滅しているどころか、我輩の知らないところで進化を遂げておりました。

なんと女子陸上の世界では「レーシングブルマ」という勇ましい名称を名乗り、

大会出場を許された選ばれしアスリートのみが着用できる

勇者の鎧的な存在として君臨しているのだそうです。

ていうか、最近メチャクチャ早そうな女子陸上の選手が履いている、

アシックスとかミズノの海パンみたいなのってそういう名称だったんか・・・

確かにレーシングブルマはブルマの最も機能的だった部分、

脚の付け根の部分を更に露わにすることで可動域を高めることによりスタイリッシュになり

申し訳ない劣情を催すレベルのエロスを醸し出した

紛うことなきブルマの進化系と言っても差し支えないものではありますが、

アレをブルマと呼ぶのには些か違和感を感じるのは我輩だけでしょうか?

スタイリッシュすぎるモノってどうも我輩の性癖には合致しないんですよね。

我輩もサバゲーの装備を決める際、特殊部隊の装備を検討はしましたが、

癖(へき)と言うもんなんでしょうかねぇ、一般兵の装備の方に惹かれるんですね。

というわけなので我輩は選ばれしアスリート(特殊部隊)のレーシングブルマよりは、

普通の女の子(一般兵)が着用する普通のブルマが好きです。

でも皆さん知ってますか?

ブルマってまだ女子が体育を嗜むのが相応しくないと言われていた明治時代に

「運動する女子が居てもいいじゃないか!」という女性の自由を叫ぶ声のもと、

女性向けの体操着として考案された言わば「女性の自由」の象徴なんですよ。

発足当時はもんぺ状の楽な履物という形状だったんですが、

さらなる機能性を追求した結果ちょうちんブルマに進化した後、

最終的に我々の知る太ももを露わにする形状のブルマに変化したそうです。

余談ですが我輩はローカットブルマの控えめなエロスが好きです。

さて、ブルマの話は置いといて今回もタイトル通り性懲りなくエアガンのレビューです。

レーシングブルマみたいに進化を遂げてスタイリッシュになった銃ではなく、

昔の体育の授業で見かけたブルマみたいに古臭さ、野暮ったさを感じるヤツです。

ソレがこのLCT製RPKS74軽機関銃。

この銃の正確な名前を直ぐに答えられた人はかなりの通です。

RPKまでは出てくるかもしれませんが「74」が出てくる人はその中でも30%程度、

「S」まで分かる人は10%ぐらいだと思われます。

よく「RPKとRPK74はどう違うのか?」という質問を受けることがありますが

(大嘘、宮崎のサバゲープレイヤーにそこまでAKについて

詳しく知識を得ようと掘り下げる人間はめったに存在しないw)

外観の大きな違いはRPKはハイダーがAK47同様のものであるのに対し、

RPK74では鳥かご型の発射炎を散らすタイプのものへと変化。

実はソレ以外、特に大きな外観の違いはないという。

でも一番の違いは口径でRPKはAKMと同じ7.62mm×39弾を使用するのに対し、

RPK74ではAK74と同じ5.45mm弾を使用するという違いがあります

ソ連軍装備orロシア軍初期装備用の電動ガンで使えそうなもの、

そして我輩の物欲を満足させてくれるものを検討していた時、

エアガン.JPという通販サイトで中古が0.7パットンで売っていたのを買いました。

新品を買うと1パットン以上するので大変お買い得でした。

こういうなかなか市場に出回らなくて尚且高額な武器を買う場合は、

長期に渡って中古銃取扱店やヤフオクをこまめにチェックしながら

じっくりと探し続ける根気が必要とされますが、

コロナ禍で外出自粛を迫られている現時点、物色の暇は結構あるから、

外に出られなくて辛いと愚痴をいうよりは物欲を煮詰める時間に費やすというのもありかと。

「ところでRPK74とRPKS74、何処が違うのよ?」

ストックが折り畳める、ソレだけです。

RPK74が出た後、装甲車に乗り降りする際に銃身の長いRPKでは、

不便が生じたという現場の意見からストックを折り畳めるRPKSに変化したのでしょう。

以後、ソ連軍及びロシア連邦軍の小火器はストック折りたたみ式が主流になり、

固定ストックのライフルは国境警備隊とか基地防衛隊とかが使用するものとなります。

でもこのストックが折り畳める機能って我輩的には重要なんですよ。

一般的に売られているガンケースの長さは大抵80cmサイズ。

一般的なサバゲープレイヤーが使用している

M4ライフルに適したサイズのものが主流です。

しかしRPK74の全長は1m以上。

そうなると別口で100cmのガンケースを買う必要があります。

でもRPKS74だとストックを折りたたむと80cmぐらいになるので、

AKS74と同じガンケースに入れて持ち運べちゃうんですね。

ぶっちゃけ、ソレ以上の利点はありません。

ストック折りたたんだ状態でサバゲーで使う事はないですからね。

時々この手の折りたたみストックのライフルに対して

「狭い場所ではストックを折りたたんでコンパクトに出来る」と説明している

小火器や戦闘の何たるかを全く理解していない輩が居るようですが、

ストックの折りたたみ機構は運搬時や車載のための機能です。

M14みたいな長いライフルをサバゲーで愛用している人には解るかもしれませんが、

長いライフルを使う時はソレに対応した立ち回りの方法というものがあるので、

(但し、ソレを習得するにはかなりの練習が必要とされるが)

サバゲーでライフルの長さってそれ程障害にはならないんですよね。

寧ろ、長さからくる重さの方が苦になるんですねコレがwww

RPKをRPK足らしめるもの、ソレはこのバイポッド(二脚)。

RPKは軽機関銃という役回りなので遠くに安定した弾丸を撃ち込むために

地面及び遮蔽物に据え付けるためのコレが必要なんですね。

LCTのRPKのバイポットは脚部分は鉄板加工で良く出来てはいますが、

付け根部分がダッチオーブンのような鋳鉄みたいなので

調子に乗ってあまりガチャガチャ動かしていると破損しそうで怖い。

まあ、亜鉛合金のCYMA製RPK74よりは頑丈でしょうけどね。

後もう一つ苦言を述べるとすると、

RPKは長時間の連射に耐えるようにAKよりもバレルが太いのですが、

CYMA製RPK74ではしっかり再現されていたその部分が

LCT製RPK74では再現されていないのも残念ポイントです。

ついでにもう一つ、クリーニングロッドは同社AKの使い回し。

だからノーマルサイズのAKではリアルサイズですが、

RPKではハンドガード先端までしかありません。

RPKのバイポッドを展開すると脚フェチにはたまらない光景がそこにあります。

余談ですがハイレグ好きは大抵、脚の長い女性がお好みのようです(偏見)。

レーシングブルマが良いって言う人種もそこの派生なんでしょうね。

陸上女子のスラッとした脚はRPKのバイポッドと通じるものがある?

但し、昔のフィールドのように敵からの距離が遠いフィールドなら、

銃をバリケードに据え付けての射撃に有効だったんでしょうが、

現在のバリケード多めの戦闘の展開が早いフィールドでは邪魔なだけでしょう。

しかもRPKのバイポッドは展開がかなり面倒ですからね。

そして昔の宮崎ローカルルールでは「全長1m、バイポッド付きのライフルは

機関銃として扱うので弾数無制限(或いは1000発)」というのがあったので、

(昔の宮崎のサバゲーでは1ゲームの持ち弾が300発制限だった)

トリガーハッピー的な意味でRPKの存在意義がある程度有りはしたのですが

何処のフィールドでも弾数無制限となってしまった現在では

敢えてRPKを選択する意味がないのでこいつは完全に漢(おとこ)のロマン武器です。

「じゃあバイポッド外せばいいじゃん?」とツッコみたい方もいるかも知れませんが、

RPKってバイポッドが無くなるとコレジャナイ感半端ないんですよね。

7.62mm口径のRPKと特に変わりのないハンドガードは

LCTお得意の質の良い合板製&美しい仕上がりで

木製ストックフェチの我輩の興奮ポイントです。

木製ストックとブルマは雰囲気が醸し出す温かみが似ていると思うのは多分我輩だけでしょう。

RPKのハンドガードがAKMやAK74みたいなコブ付きでない理由は

(AKM、AK74のハンドガードのコブは握りやすくするためのもの)

RPKがAK47からAKMに変わる時点に開発されたのが理由とされております。

尚、ハンドガードがAKMやAK74と規格が違う(全体的に太い)ので

ガスチューブ部分はAKMorAK74のパーツと交換可能ですが、

ハンドガード部分はRPK専用のものでないとポン付け不可能です。

そしてRPKといえばこの「横調整が可能なリアサイト」。

実はこのリアサイトだけでも0.1パットンします。

しかもこのリアサイト、案外外れやすいんですね。

ガンケースから雑に引っこ抜いただけで外れます。

戦闘中に脱落したらマジ泣きしちゃいますねコレは。

鉄製のフレームは心地よいため息が出るほどの出来栄えです。

フレームの強化リブも入っていてRPKであることを主張。

レシーバーカバーはAKMやAK74と違い、強化リブ無しなのもRPKの特徴。

でもね、何故かLCT製RPKでは樹脂グリップなのが、

RPKS74ではAK47と同じ木製グリップなんですねコレが。

RPKならばAK47のグリップが付いていても可笑しくはないのですが、

Ak47が一線を退いた時代に登場したRPK74でこのグリップは少々可笑しい。

ま、AK74グリップはいくつか持っているんでソレと交換しました。

木製グリップは綺麗なんですが、太くて握りにくいんです。

バイポッド使用時に左手を添えるために膨らみをもたせた

RPK独特の形状の木製ストックも美しいの一言です。

スリングスイベルがこちら側についているのは他の折りたたみストックAK同様、

ストック折りたたみ時にスリングが左に位置するため。

ストック後部には稼働する蓋がついていて、

クリーニングキットを突っ込めるようにもなっています。

余談ですがこのストック、AK74Mのものよりも2cm程短いです。

そのせいかRPKS74、AK74Mと5cmぐらいしか長さに違いがありません。

フレーム左側にはサイドレールマウントは付属しません。

AKMもAK74もRPKもココにマウントが付くようになったのは

ソ連崩壊少し前の80年代中半ぐらいからだったらしいです。

フレームとストックの結合部分にはストック折りたたみレバーがあります。

コレが見た目以上に小さい上に固くて使い難いんだな。

この世で一番使い難い折りたたみストックだと言って過言ではありません。

写真のように親指でグッとレバーを押し込み、ストックを折り曲げます。

当初この部分がなかなか硬くて動かなくて愕然。

でも某国産AK74みたいにレバーが破損する心配は少なさそうです。

そしてストックを伸ばす時はフレーム内部のレバーを押し込んで

ストックを展開しますがこれが折り曲げレバーよりも硬くて指と心が折れそうです。

まあ折りたたみレバーが使いにくい事から、

RPKSの折りたたみストックは戦闘中に使うことは全く想定されておらず、

車載時にコンパクトにするためだけのものであることが伺えます。

それと同時にサバゲーの折りたたみストック武器のレビューに

「狭い場所ではストックを折りたたんで~」とか言っている輩の

知能指数の低さとア*ルの弱さが露見するはずです。

マガジンは茶色の樹脂製550連マガジンが付属します。

このマガジンの色がリアルではないのがLCT製AKの本当に残念部分ですね。

リアルなスリムモーター&グリップなんて作る暇があるなら、

1000円増しになっても構わないからリアルな色合いのマガジン作って欲しい。

実銃では40連マガジンを模した800連マガジンは

CYMA製のものが3000円弱程度で販売されていますが、

全弾撃ち切るのに3回ぐらいゼンマイを巻かなければならないし、

クソ長いマガジンはソレを打ち込むマガジンポーチを探す必要性があるし、

何よりも戦闘中に邪魔なので別に要らないかな?

尚、実銃ではドラムマガジンはRPKもRPK74もロシア製では存在しない模様。

LCTとかBATTLEAXEが販売しているドラムマガジンはノリンコ製のコピーらしいです。

軍隊ではドラムマガジンは弾薬装填に手間がかかるのと、

携行に難がある、確実性に欠けるということであまり使われないそうです。

PPsh41が大戦後期にはバナナマガジンになった理由もそうらしいです。

バッテリーはレシーバーカバー内にスティックバッテリーを収めます。

メカボックスは発射時に特に雑音もなく、ある程度の調整はされているようです。

初速も90m/s前後と必要にして充分な威力で、

常に安定したパワーと作動なので分解調整は必要ないようです。

但し650mmのロングバレルが命中精度に恩恵を与えているかどうかは不明。

発射速度は秒間13~14発程度と可もなく不可もない速度ですので、

無理してモーターを交換しなくてもそのままでも十分美味しくいただけます。

我輩的には見て良し撃って良しのLCT製RPKS74。

木製ストックが醸し出す雰囲気はソ連時代のノスタルジーな香りを感じるような気がすると共に、

体操服ブルマの野暮ったさの中にある奥なるエロス的な魅力を秘めているような気がするのです。

でも正直な話、長くて振り回しにくい(でもAK74Mとの差は数cm程度)、

バイポッドが余計に重い、M4ライフルユーザーには無視されると、

サバゲーでのタクティカルアドヴァンテージは皆無です。

このロングバレルには漢(おとこ)のロマン以外、後は何もありません。

つまり、敢えてRPKをサバゲーの武器としてフィールドに持ち込むプレイヤー、

ソイツらは真のロマンチストであると言っても過言ではないでしょう。

ていうかM60とかM240とか三八式とかM14とかSVDとか長い武器を使いたがるプレイヤーは

我輩みたいにサバゲーに勝利以外、勝利以上のロマンしか求めていないんです。

ソレがなにか他人に説明するのが非常に難しいのは、

漢(おとこ)のロマンは漢(おとこ)達一人ひとりの

心の内に秘めてじっくり温めるものであって

他人に理解してもらうものではないからなんですよね。

実は絶滅しているどころか、我輩の知らないところで進化を遂げておりました。

なんと女子陸上の世界では「レーシングブルマ」という勇ましい名称を名乗り、

大会出場を許された選ばれしアスリートのみが着用できる

勇者の鎧的な存在として君臨しているのだそうです。

ていうか、最近メチャクチャ早そうな女子陸上の選手が履いている、

アシックスとかミズノの海パンみたいなのってそういう名称だったんか・・・

確かにレーシングブルマはブルマの最も機能的だった部分、

脚の付け根の部分を更に露わにすることで可動域を高めることによりスタイリッシュになり

申し訳ない劣情を催すレベルのエロスを醸し出した

紛うことなきブルマの進化系と言っても差し支えないものではありますが、

アレをブルマと呼ぶのには些か違和感を感じるのは我輩だけでしょうか?

スタイリッシュすぎるモノってどうも我輩の性癖には合致しないんですよね。

我輩もサバゲーの装備を決める際、特殊部隊の装備を検討はしましたが、

癖(へき)と言うもんなんでしょうかねぇ、一般兵の装備の方に惹かれるんですね。

というわけなので我輩は選ばれしアスリート(特殊部隊)のレーシングブルマよりは、

普通の女の子(一般兵)が着用する普通のブルマが好きです。

でも皆さん知ってますか?

ブルマってまだ女子が体育を嗜むのが相応しくないと言われていた明治時代に

「運動する女子が居てもいいじゃないか!」という女性の自由を叫ぶ声のもと、

女性向けの体操着として考案された言わば「女性の自由」の象徴なんですよ。

発足当時はもんぺ状の楽な履物という形状だったんですが、

さらなる機能性を追求した結果ちょうちんブルマに進化した後、

最終的に我々の知る太ももを露わにする形状のブルマに変化したそうです。

余談ですが我輩はローカットブルマの控えめなエロスが好きです。

さて、ブルマの話は置いといて今回もタイトル通り性懲りなくエアガンのレビューです。

レーシングブルマみたいに進化を遂げてスタイリッシュになった銃ではなく、

昔の体育の授業で見かけたブルマみたいに古臭さ、野暮ったさを感じるヤツです。

ソレがこのLCT製RPKS74軽機関銃。

この銃の正確な名前を直ぐに答えられた人はかなりの通です。

RPKまでは出てくるかもしれませんが「74」が出てくる人はその中でも30%程度、

「S」まで分かる人は10%ぐらいだと思われます。

よく「RPKとRPK74はどう違うのか?」という質問を受けることがありますが

(大嘘、宮崎のサバゲープレイヤーにそこまでAKについて

詳しく知識を得ようと掘り下げる人間はめったに存在しないw)

外観の大きな違いはRPKはハイダーがAK47同様のものであるのに対し、

RPK74では鳥かご型の発射炎を散らすタイプのものへと変化。

実はソレ以外、特に大きな外観の違いはないという。

でも一番の違いは口径でRPKはAKMと同じ7.62mm×39弾を使用するのに対し、

RPK74ではAK74と同じ5.45mm弾を使用するという違いがあります

ソ連軍装備orロシア軍初期装備用の電動ガンで使えそうなもの、

そして我輩の物欲を満足させてくれるものを検討していた時、

エアガン.JPという通販サイトで中古が0.7パットンで売っていたのを買いました。

新品を買うと1パットン以上するので大変お買い得でした。

こういうなかなか市場に出回らなくて尚且高額な武器を買う場合は、

長期に渡って中古銃取扱店やヤフオクをこまめにチェックしながら

じっくりと探し続ける根気が必要とされますが、

コロナ禍で外出自粛を迫られている現時点、物色の暇は結構あるから、

外に出られなくて辛いと愚痴をいうよりは物欲を煮詰める時間に費やすというのもありかと。

「ところでRPK74とRPKS74、何処が違うのよ?」

ストックが折り畳める、ソレだけです。

RPK74が出た後、装甲車に乗り降りする際に銃身の長いRPKでは、

不便が生じたという現場の意見からストックを折り畳めるRPKSに変化したのでしょう。

以後、ソ連軍及びロシア連邦軍の小火器はストック折りたたみ式が主流になり、

固定ストックのライフルは国境警備隊とか基地防衛隊とかが使用するものとなります。

でもこのストックが折り畳める機能って我輩的には重要なんですよ。

一般的に売られているガンケースの長さは大抵80cmサイズ。

一般的なサバゲープレイヤーが使用している

M4ライフルに適したサイズのものが主流です。

しかしRPK74の全長は1m以上。

そうなると別口で100cmのガンケースを買う必要があります。

でもRPKS74だとストックを折りたたむと80cmぐらいになるので、

AKS74と同じガンケースに入れて持ち運べちゃうんですね。

ぶっちゃけ、ソレ以上の利点はありません。

ストック折りたたんだ状態でサバゲーで使う事はないですからね。

時々この手の折りたたみストックのライフルに対して

「狭い場所ではストックを折りたたんでコンパクトに出来る」と説明している

小火器や戦闘の何たるかを全く理解していない輩が居るようですが、

ストックの折りたたみ機構は運搬時や車載のための機能です。

M14みたいな長いライフルをサバゲーで愛用している人には解るかもしれませんが、

長いライフルを使う時はソレに対応した立ち回りの方法というものがあるので、

(但し、ソレを習得するにはかなりの練習が必要とされるが)

サバゲーでライフルの長さってそれ程障害にはならないんですよね。

寧ろ、長さからくる重さの方が苦になるんですねコレがwww

RPKをRPK足らしめるもの、ソレはこのバイポッド(二脚)。

RPKは軽機関銃という役回りなので遠くに安定した弾丸を撃ち込むために

地面及び遮蔽物に据え付けるためのコレが必要なんですね。

LCTのRPKのバイポットは脚部分は鉄板加工で良く出来てはいますが、

付け根部分がダッチオーブンのような鋳鉄みたいなので

調子に乗ってあまりガチャガチャ動かしていると破損しそうで怖い。

まあ、亜鉛合金のCYMA製RPK74よりは頑丈でしょうけどね。

後もう一つ苦言を述べるとすると、

RPKは長時間の連射に耐えるようにAKよりもバレルが太いのですが、

CYMA製RPK74ではしっかり再現されていたその部分が

LCT製RPK74では再現されていないのも残念ポイントです。

ついでにもう一つ、クリーニングロッドは同社AKの使い回し。

だからノーマルサイズのAKではリアルサイズですが、

RPKではハンドガード先端までしかありません。

RPKのバイポッドを展開すると脚フェチにはたまらない光景がそこにあります。

余談ですがハイレグ好きは大抵、脚の長い女性がお好みのようです(偏見)。

レーシングブルマが良いって言う人種もそこの派生なんでしょうね。

陸上女子のスラッとした脚はRPKのバイポッドと通じるものがある?

但し、昔のフィールドのように敵からの距離が遠いフィールドなら、

銃をバリケードに据え付けての射撃に有効だったんでしょうが、

現在のバリケード多めの戦闘の展開が早いフィールドでは邪魔なだけでしょう。

しかもRPKのバイポッドは展開がかなり面倒ですからね。

そして昔の宮崎ローカルルールでは「全長1m、バイポッド付きのライフルは

機関銃として扱うので弾数無制限(或いは1000発)」というのがあったので、

(昔の宮崎のサバゲーでは1ゲームの持ち弾が300発制限だった)

トリガーハッピー的な意味でRPKの存在意義がある程度有りはしたのですが

何処のフィールドでも弾数無制限となってしまった現在では

敢えてRPKを選択する意味がないのでこいつは完全に漢(おとこ)のロマン武器です。

「じゃあバイポッド外せばいいじゃん?」とツッコみたい方もいるかも知れませんが、

RPKってバイポッドが無くなるとコレジャナイ感半端ないんですよね。

7.62mm口径のRPKと特に変わりのないハンドガードは

LCTお得意の質の良い合板製&美しい仕上がりで

木製ストックフェチの我輩の興奮ポイントです。

木製ストックとブルマは雰囲気が醸し出す温かみが似ていると思うのは多分我輩だけでしょう。

RPKのハンドガードがAKMやAK74みたいなコブ付きでない理由は

(AKM、AK74のハンドガードのコブは握りやすくするためのもの)

RPKがAK47からAKMに変わる時点に開発されたのが理由とされております。

尚、ハンドガードがAKMやAK74と規格が違う(全体的に太い)ので

ガスチューブ部分はAKMorAK74のパーツと交換可能ですが、

ハンドガード部分はRPK専用のものでないとポン付け不可能です。

そしてRPKといえばこの「横調整が可能なリアサイト」。

実はこのリアサイトだけでも0.1パットンします。

しかもこのリアサイト、案外外れやすいんですね。

ガンケースから雑に引っこ抜いただけで外れます。

戦闘中に脱落したらマジ泣きしちゃいますねコレは。

鉄製のフレームは心地よいため息が出るほどの出来栄えです。

フレームの強化リブも入っていてRPKであることを主張。

レシーバーカバーはAKMやAK74と違い、強化リブ無しなのもRPKの特徴。

でもね、何故かLCT製RPKでは樹脂グリップなのが、

RPKS74ではAK47と同じ木製グリップなんですねコレが。

RPKならばAK47のグリップが付いていても可笑しくはないのですが、

Ak47が一線を退いた時代に登場したRPK74でこのグリップは少々可笑しい。

ま、AK74グリップはいくつか持っているんでソレと交換しました。

木製グリップは綺麗なんですが、太くて握りにくいんです。

バイポッド使用時に左手を添えるために膨らみをもたせた

RPK独特の形状の木製ストックも美しいの一言です。

スリングスイベルがこちら側についているのは他の折りたたみストックAK同様、

ストック折りたたみ時にスリングが左に位置するため。

ストック後部には稼働する蓋がついていて、

クリーニングキットを突っ込めるようにもなっています。

余談ですがこのストック、AK74Mのものよりも2cm程短いです。

そのせいかRPKS74、AK74Mと5cmぐらいしか長さに違いがありません。

フレーム左側にはサイドレールマウントは付属しません。

AKMもAK74もRPKもココにマウントが付くようになったのは

ソ連崩壊少し前の80年代中半ぐらいからだったらしいです。

フレームとストックの結合部分にはストック折りたたみレバーがあります。

コレが見た目以上に小さい上に固くて使い難いんだな。

この世で一番使い難い折りたたみストックだと言って過言ではありません。

写真のように親指でグッとレバーを押し込み、ストックを折り曲げます。

当初この部分がなかなか硬くて動かなくて愕然。

でも某国産AK74みたいにレバーが破損する心配は少なさそうです。

そしてストックを伸ばす時はフレーム内部のレバーを押し込んで

ストックを展開しますがこれが折り曲げレバーよりも硬くて指と心が折れそうです。

まあ折りたたみレバーが使いにくい事から、

RPKSの折りたたみストックは戦闘中に使うことは全く想定されておらず、

車載時にコンパクトにするためだけのものであることが伺えます。

それと同時にサバゲーの折りたたみストック武器のレビューに

「狭い場所ではストックを折りたたんで~」とか言っている輩の

知能指数の低さとア*ルの弱さが露見するはずです。

マガジンは茶色の樹脂製550連マガジンが付属します。

このマガジンの色がリアルではないのがLCT製AKの本当に残念部分ですね。

リアルなスリムモーター&グリップなんて作る暇があるなら、

1000円増しになっても構わないからリアルな色合いのマガジン作って欲しい。

実銃では40連マガジンを模した800連マガジンは

CYMA製のものが3000円弱程度で販売されていますが、

全弾撃ち切るのに3回ぐらいゼンマイを巻かなければならないし、

クソ長いマガジンはソレを打ち込むマガジンポーチを探す必要性があるし、

何よりも戦闘中に邪魔なので別に要らないかな?

尚、実銃ではドラムマガジンはRPKもRPK74もロシア製では存在しない模様。

LCTとかBATTLEAXEが販売しているドラムマガジンはノリンコ製のコピーらしいです。

軍隊ではドラムマガジンは弾薬装填に手間がかかるのと、

携行に難がある、確実性に欠けるということであまり使われないそうです。

PPsh41が大戦後期にはバナナマガジンになった理由もそうらしいです。

バッテリーはレシーバーカバー内にスティックバッテリーを収めます。

メカボックスは発射時に特に雑音もなく、ある程度の調整はされているようです。

初速も90m/s前後と必要にして充分な威力で、

常に安定したパワーと作動なので分解調整は必要ないようです。

但し650mmのロングバレルが命中精度に恩恵を与えているかどうかは不明。

発射速度は秒間13~14発程度と可もなく不可もない速度ですので、

無理してモーターを交換しなくてもそのままでも十分美味しくいただけます。

我輩的には見て良し撃って良しのLCT製RPKS74。

木製ストックが醸し出す雰囲気はソ連時代のノスタルジーな香りを感じるような気がすると共に、

体操服ブルマの野暮ったさの中にある奥なるエロス的な魅力を秘めているような気がするのです。

でも正直な話、長くて振り回しにくい(でもAK74Mとの差は数cm程度)、

バイポッドが余計に重い、M4ライフルユーザーには無視されると、

サバゲーでのタクティカルアドヴァンテージは皆無です。

このロングバレルには漢(おとこ)のロマン以外、後は何もありません。

つまり、敢えてRPKをサバゲーの武器としてフィールドに持ち込むプレイヤー、

ソイツらは真のロマンチストであると言っても過言ではないでしょう。

ていうかM60とかM240とか三八式とかM14とかSVDとか長い武器を使いたがるプレイヤーは

我輩みたいにサバゲーに勝利以外、勝利以上のロマンしか求めていないんです。

ソレがなにか他人に説明するのが非常に難しいのは、

漢(おとこ)のロマンは漢(おとこ)達一人ひとりの

心の内に秘めてじっくり温めるものであって

他人に理解してもらうものではないからなんですよね。

2021年01月29日

(大分前の話だけど)LCT製AK、ついに入手

どーも、最近嫁がパートで帰るのが遅いこともあって、

夕飯は我輩が作ることもしばしばなのですが、

我輩も精神的によろしくないと飯が作れない性分なので、

最近はうめこうじ西都店で税抜250円という破格で売られて種類も多い

「逆ギレ弁当」を買うことが多い砥部良軍曹です。

さて我輩、ロシア連邦軍装備をある程度整えてふと気がついたんですよ。

「アレ?ウチってひょっとしてロシア連邦軍のライフル無いんじゃね?」

そう、ロシア連邦軍の兵士は皆んなAK74Mを使っているんですよ。

でも我輩の手元にあるのはマルイ次世代AKS74と謎仕様βスペツナズ、

ピーマン職人から頂いたジャンクのマルイAK102をレストアしたタクティコゥ仕様AK、

そしてG&G製RK74EというKEYMOD付きAK。これもうわかんねえな。

ロシア連邦軍装備がフルコンプしたのに、

我輩の手元にロシア連邦軍のライフルは無い。

つまりソレはブルマーの下に何も履いてないのと同じぐらいありえねぇ事態。

ブルマーが絶滅した昨今ではブルマーの着こなしを知らん人が居るのか、

(多分ブルマーは下着のようなもんだと勘違いしている)

それとも「どーせ脱がすからパンツは要らんやろうもん」と思っているのか、

AVではブルマーの下はノーパンであることが多いんですが、

我輩世代がリアルで見ていたブルマー着用同級生女子は絶対にパンツを履いていた!

時々、白いパンツが太股の付け根からはみ出している女子がいて、

ソレをチラチラ見ながら瞼にじっくり焼き付けた遠い日の思ひではこの際置いといて、

肝心のライフルが揃わなければコスプレフルコンプしたと公言できない!

というわけで急遽ジャンクから蘇らせたタクティコウAKをwakanax様に売りつけ、

ヤフオクにマルイのAK74MNがいちまんえんぐらいで出てくるのをじっと待っていたら

LCT製AK74Mが0.5パットンで出ているではありませんか?

ええ勿論、即入札しましたよ。

最近はレール付きとかカービンモデルのAKが売れ筋なのか、

ノーマルハンドガードのAK74Mは誰も見向きもしなかったんで

出品時の価格そのままですんなり落札してしまってウハウハ。

だってLCTのAKって樹脂ハンドガードのでも定価0.8パットンぐらいですからね。

(まあソレ以前に最近LCTはAK74Mを生産してない模様)

そしてコイツが去年の夏に仕入れたLCT製AK74M。

こいつを手に入れた時、謎の感動が我輩の脳内を駆け巡り、

感慨深いものを感じたことは言うまでもありません。

「ああ、ついに我輩もトイガンAKの頂点?であるLCT製AKを手に入れたぞ・・・」とね。

というわけで今更ですがLCT製AK74Mのレビューを上げることにします。

ていうかホント、何で今までLCTのAKを買わなかったんだろうって気分でしたね。

まあコイツを買う金がなかったと言うか、迷走していたと言うか、

金がある時に限って欲しい型のLCT製AKが売り切れだったとか、

キャンプ用品買うのに精一杯でてっぽーに気が行かなかったとか、

理由はいくらでもあるんですがコレでやっと我輩も己をAKマニアであると自負できます。

尚、AK74には数種類の形状があります。

受験には出ないから別に覚えなくてもいいけど説明しますから見ろよ見ろよ〜。

まずは素の状態の初期のAK74。

木製ストック&ハンドガードでサイドマウントのレールが無いものです。

そして折りたたみストックのAKS74。

ストック部分が折り畳める空挺部隊、戦車兵用のAK74ですが、

装甲車とかの車両に乗り込む際、全長を縮められるこちらの方が便利であるということで、

国外へ展開する部隊(連邦軍)は大半がAKS74を支給されました。

少し遅れて現れたのが短い派生型、AKS74U。

そして分隊支援用に長い派生型のRPK74というのもあります。

その後AK74の木製ストックは樹脂製のストック&ハンドガードに改められました。

ソ連時代に生産されたものはストック&ハンドガードがプラム色らしいです。

そして1980年代ぐらいにAK独特のサイドレールマウントが付けられ、

光学照準器が取り付けられるようにはなりましたが、肝心の光学照準器は部隊へ支給されなかったというw

そしてソ連崩壊後、最終形態としてAK74Mが作られて今に至るわけです。

本来AK74Mのハンドガードにレールは付属していないのですが、

いつかこういう日がいつか来るだろうと思って同志スカルガンナー氏から

事前にLCT製TK104用の樹脂製レール付きハンドガードを頂いていたので早速交換しました。

ロシア連邦軍の歩兵はレールハンドガードなんて付けていないんですが、

レールがあれば夜戦でも使いやすいからまあ多少はね、勘弁してくれ。

よく「AK47とAK74ってどう違うんですか?」という質問を受けるのですが

(大嘘、そもそも宮崎にはAKを愛用するプレイヤーは我輩とスカルガンナー氏ぐらいしか居ないし

AK持ってきているプレイヤーが居たとしてもとりあえず1丁持っている程度であるが故、

M4ライフルVSカラシニコフの大会を開催するとAKチームは2人プラスα程度しか

居ないという事態になるぐらい宮崎にはAKに興味のあるプレイヤーが存在しない)

ぶっちゃけて言うと口径と弾倉と先っちょ(消炎制退器)が違うだけです。多分。

AK74Mの「M」とはマゾヒストという意味ではなく、

AKMの「M」同様「Модернизированный(改良型)」という意味です。

余談ですがマルイのAK74MNの「N」はナガノヤのNです(大嘘)。

そしてその改良とは歩兵(自動車化狙撃兵)、空挺部隊、戦車兵全てに支給できるように、

ストックを樹脂製の折りたたみ式に改修したことをいいます。

ストックを折り畳めるようにしたことで全長が20cmぐらい短縮できるので

狭い車内に搭載するにも邪魔になりにくいですし、

空挺降下の際も荷物を短縮化出来るというメリットがあります。

国軍正式の小銃のストックを折りたたみ式にすることで全部隊に対応させる手法は

スイスのSTG90(SIG550)、ドイツのG36、ベルギーのFNCと同様です。

ストック以外にも機関部にも地味な改修が加えられており、

射撃時の反動が軽減されて扱いやすくなっているそうです。

尚、折りたたみストックなのに固定ストックみたいな形状である理由は不明。

LCT製AK74Mは先端からケツまで何処を見てもその造形に惚れ惚れします。

ハイダーも削り出しなので亜鉛合金鋳造の他社メーカー品に比べるとシャープな出来栄え。

なお、この逆ネジで固定されているハイダーを外すと、

下には22mmのネジが出てきますがLCT製AK74の全ての機種は

このネジ部分も外して14mm逆ネジのオプションを取付可能です。

ハンドガードはLCT製TK104(AK104にM4ストックが付いたやつ)の

樹脂製TDIレールハンドガードに交換しております。

(元のハンドガードはその後、我輩の汚部屋の中で行方不明)

ところでこの中華製の「タクティカルAK」と呼ばれている機種に

よく搭載されているこのTDIレールハンドガードって、

ロシア軍が使っているの見たこと無いんですが何処が発祥なんですかね?

デザイン的には野暮ったいものですが4面にレールがあるので最低限、

ライトやグリップ等の付けたいものを付けることは出来ます。

LCTのAKは樹脂パーツもよく出来ていると言いたいところですが、

ブッチャケた話、樹脂クオリティはCYMAと大差ないです。

LCT製AKお約束の黒染めフレームの美しい出来栄えは

「実銃のAK74は黒塗装なんだよなー」という文句すら封印します。

LCT製品って実は細部までガッチガチにリアルってわけじゃないんですけどね、

造形や仕上げの良さで実銃らしいリアルさというか、説得力を生み出しているのが見事です。

AK74Mではレシーバーカバーも強化されてAK47と同じ形状の

リブ無しのつんつるてんなカバーになっているのですが、

実はコレ、LCTの箱出し状態では他のAK74と同じリブ付きカバーらしいんですね。

このAK74Mの前オーナーが拘ってリブ無しのカバーに交換した模様。

我輩がAK74Mを好きになれなくて、今まで買うに至らなかったのは、

ストック後部の肩を当てる部分にあるポコっと飛び出した

ストック展開用ボタンが邪魔そうな気がしたからなんですが、

実際肩付けしてみるとボタンのテンション弱めだから然程気にならないんですねコレが。

後部スリングフックは全部スリングフックとは反対の位置にあるのですが、

コレはストックを畳んだ時にスリングが適正位置に来るようにするためです。

ストックはフレーム左側の根本のボタンを押し込むと折れ曲がり、

フレーム全部にあるフックに引っかかって固定されますが、

コレが意外とスパッと収まらなくて少し残念な気分。

まあでも、戦闘中にストック開いたり畳んだりするわけではないんで、

(折りたたみストックは基本、銃をコンパクトに持ち運ぶための機能であって、

戦闘中に狭い場所に入る時に折りたたむものではない)

展開がスムーズじゃないというのは然程難点でもないですがね。

AK74Mの難点はサイドマウントレール。

ココにマウント付けて光学照準器付けてしまうと、

ストックを折り畳めなくなってしまうんですね。

AKのこういう不器用な部分が好きになれないという人も居るようですが、

光学照準器を多用しない性格の我輩的には然程気にならないんだなコレが。

AKにドットサイトを付けようと企んでいる人は最新型のAK12を買いましょう。

LCT製AKはマガジン挿入部分に隙間がアリスギィ!なので、

別売のスペーサーをブチ込まないとスムーズにマグチェンジ出来ないのが難点です。

我輩の落札した個体はそのスペーサーも込みだったのがありがたかったです。

余談ですがLCT製AKはトリガーガードがネジでガッチリ固定されているので、

マガジンキャッチ部分に取り付けるマグウェルを取り付けることが可能ですが、

実はこのマグウェルを付けられるという機能、

フレームが頑丈なLCTの真骨頂であることを知るものは少ない。

コレがE&L製AKだとこの部分がリベット留めだから

リベットをステンレスドリルでぶち抜いてタップでねじ切りしないといけないとか、

マルイのAKだとネジとフレームがガッチリしていないので

マグウェルを取り付けるとガタガタするんですねコレが。

バッテリーはスティックタイプの1200mAぐらいのを使います。

M4のストックパイプに収めるタイプのものは然程太くなければ使用可能です。

レシーバーカーバーを外しメカボックス上部に収める方式は

初めはまあ多少はね挿入に手こずりますが、慣れればそうでもなし。

我輩は手持ちの武器の大半がこの部分にバッテリーを詰め込こむAKなので、

色々な形状のバッテリーを買わなくて済むのが便利なんですねコレが。

LCT製AK74系列に付属のマガジンは大抵多弾式の樹脂製550連マガジンです。

LCT製と銘打って販売している予備マガジンはあまり市場に出ておりませんが、

CYMA製のマガジンと中身はほぼほぼ一緒なので予備はそちらを買いましょう。

お値段も550連が3000円弱程度、ノーマル80連も2500円弱程度で、

弾の巻き上がりもだいたい確実で比較的リーズナブル。

ただ、難点を述べるとすればAKの樹脂製マガジンは

マガジン前方先端のフレームに引っ掛ける部分、

この部分も樹脂なんで非常に破損しやすいんですね。

現在では多種多様な面白いスリングが販売しているようですが、

AK74といえば2点式スリング、異論は認めん。

最近では写真のようなODのスリングも使われているようですが、

やはりミリフォトでよく見かける主流は茶色のスリングですね。

写真のような状態でスリングを調整して取り付けると、

ストックを折りたたんだ状態で銃を携行しやすい状態になり、

ストックを伸ばすとスリングが適度に緊張して邪魔になりません。

LCT製電動ガンは余程変な機種を買わない限り、

メカボックスの品質が悪いとか、構成が適当だという事は無いようなので、

分解もせずにそのまま使用しておりますが故、AK74Mの分解時のレビューは割愛します。

LCT製AKは箱出しでそのまま使える数少ない海外製品です。

モーターはマルイEG1000に交換したほうが良いかもしれませんがね。

レールハンドガード、M4タイプストックが主流の最近のサバゲー界隈では

カスタム要素がハンドガードぐらいしか無いAK74Mをわざわざ買う理由or必要性は

「ロシア連邦軍コスプレのため」しかないので敢えてコレを買う必要性は皆無です。

でもマルイAK74MNを定価で買うよりは、

中古でもLCT製AK74Mを買った方が幸せになれるのは事実。

ストック基部のレバーも折れにくいし、予備マガジンは安いし、

バッテリーも入れやすいし、何より全体的に頑丈で美しい。

美しくて丈夫な女性は世の中になかなか存在しませんが、

LCT製AKはその両方を兼ね揃えております。

そのままでも充分楽しめる、充分な満足感を得られる、

ソレがLCT製AKの最大の特徴であり利点です(断言)。

そしてカスタムパーツの幅はマルイ製品よりLCT製品の方が広いです。

まあカスタムするなら既にカスタム済みのLCT製AK買うのが得策ですがね。

(但し、パーツの金額もピンキリで天井知らず、深い沼が待っているw)

夕飯は我輩が作ることもしばしばなのですが、

我輩も精神的によろしくないと飯が作れない性分なので、

最近はうめこうじ西都店で税抜250円という破格で売られて種類も多い

「逆ギレ弁当」を買うことが多い砥部良軍曹です。

さて我輩、ロシア連邦軍装備をある程度整えてふと気がついたんですよ。

「アレ?ウチってひょっとしてロシア連邦軍のライフル無いんじゃね?」

そう、ロシア連邦軍の兵士は皆んなAK74Mを使っているんですよ。

でも我輩の手元にあるのはマルイ次世代AKS74と謎仕様βスペツナズ、

ピーマン職人から頂いたジャンクのマルイAK102をレストアしたタクティコゥ仕様AK、

そしてG&G製RK74EというKEYMOD付きAK。これもうわかんねえな。

ロシア連邦軍装備がフルコンプしたのに、

我輩の手元にロシア連邦軍のライフルは無い。

つまりソレはブルマーの下に何も履いてないのと同じぐらいありえねぇ事態。

ブルマーが絶滅した昨今ではブルマーの着こなしを知らん人が居るのか、

(多分ブルマーは下着のようなもんだと勘違いしている)

それとも「どーせ脱がすからパンツは要らんやろうもん」と思っているのか、

AVではブルマーの下はノーパンであることが多いんですが、

我輩世代がリアルで見ていたブルマー着用同級生女子は絶対にパンツを履いていた!

時々、白いパンツが太股の付け根からはみ出している女子がいて、

ソレをチラチラ見ながら瞼にじっくり焼き付けた遠い日の思ひではこの際置いといて、

肝心のライフルが揃わなければコスプレフルコンプしたと公言できない!

というわけで急遽ジャンクから蘇らせたタクティコウAKをwakanax様に売りつけ、

ヤフオクにマルイのAK74MNがいちまんえんぐらいで出てくるのをじっと待っていたら

LCT製AK74Mが0.5パットンで出ているではありませんか?

ええ勿論、即入札しましたよ。

最近はレール付きとかカービンモデルのAKが売れ筋なのか、

ノーマルハンドガードのAK74Mは誰も見向きもしなかったんで

出品時の価格そのままですんなり落札してしまってウハウハ。

だってLCTのAKって樹脂ハンドガードのでも定価0.8パットンぐらいですからね。

(まあソレ以前に最近LCTはAK74Mを生産してない模様)

そしてコイツが去年の夏に仕入れたLCT製AK74M。

こいつを手に入れた時、謎の感動が我輩の脳内を駆け巡り、

感慨深いものを感じたことは言うまでもありません。

「ああ、ついに我輩もトイガンAKの頂点?であるLCT製AKを手に入れたぞ・・・」とね。

というわけで今更ですがLCT製AK74Mのレビューを上げることにします。

ていうかホント、何で今までLCTのAKを買わなかったんだろうって気分でしたね。

まあコイツを買う金がなかったと言うか、迷走していたと言うか、

金がある時に限って欲しい型のLCT製AKが売り切れだったとか、

キャンプ用品買うのに精一杯でてっぽーに気が行かなかったとか、

理由はいくらでもあるんですがコレでやっと我輩も己をAKマニアであると自負できます。

尚、AK74には数種類の形状があります。

受験には出ないから別に覚えなくてもいいけど説明しますから見ろよ見ろよ〜。

まずは素の状態の初期のAK74。

木製ストック&ハンドガードでサイドマウントのレールが無いものです。

そして折りたたみストックのAKS74。

ストック部分が折り畳める空挺部隊、戦車兵用のAK74ですが、

装甲車とかの車両に乗り込む際、全長を縮められるこちらの方が便利であるということで、

国外へ展開する部隊(連邦軍)は大半がAKS74を支給されました。

少し遅れて現れたのが短い派生型、AKS74U。

そして分隊支援用に長い派生型のRPK74というのもあります。

その後AK74の木製ストックは樹脂製のストック&ハンドガードに改められました。

ソ連時代に生産されたものはストック&ハンドガードがプラム色らしいです。

そして1980年代ぐらいにAK独特のサイドレールマウントが付けられ、

光学照準器が取り付けられるようにはなりましたが、肝心の光学照準器は部隊へ支給されなかったというw

そしてソ連崩壊後、最終形態としてAK74Mが作られて今に至るわけです。

本来AK74Mのハンドガードにレールは付属していないのですが、

いつかこういう日がいつか来るだろうと思って同志スカルガンナー氏から

事前にLCT製TK104用の樹脂製レール付きハンドガードを頂いていたので早速交換しました。

ロシア連邦軍の歩兵はレールハンドガードなんて付けていないんですが、

レールがあれば夜戦でも使いやすいからまあ多少はね、勘弁してくれ。

よく「AK47とAK74ってどう違うんですか?」という質問を受けるのですが

(大嘘、そもそも宮崎にはAKを愛用するプレイヤーは我輩とスカルガンナー氏ぐらいしか居ないし

AK持ってきているプレイヤーが居たとしてもとりあえず1丁持っている程度であるが故、

M4ライフルVSカラシニコフの大会を開催するとAKチームは2人プラスα程度しか

居ないという事態になるぐらい宮崎にはAKに興味のあるプレイヤーが存在しない)

ぶっちゃけて言うと口径と弾倉と先っちょ(消炎制退器)が違うだけです。多分。

AK74Mの「M」とはマゾヒストという意味ではなく、

AKMの「M」同様「Модернизированный(改良型)」という意味です。

余談ですがマルイのAK74MNの「N」はナガノヤのNです(大嘘)。

そしてその改良とは歩兵(自動車化狙撃兵)、空挺部隊、戦車兵全てに支給できるように、

ストックを樹脂製の折りたたみ式に改修したことをいいます。

ストックを折り畳めるようにしたことで全長が20cmぐらい短縮できるので

狭い車内に搭載するにも邪魔になりにくいですし、

空挺降下の際も荷物を短縮化出来るというメリットがあります。

国軍正式の小銃のストックを折りたたみ式にすることで全部隊に対応させる手法は

スイスのSTG90(SIG550)、ドイツのG36、ベルギーのFNCと同様です。

ストック以外にも機関部にも地味な改修が加えられており、

射撃時の反動が軽減されて扱いやすくなっているそうです。

尚、折りたたみストックなのに固定ストックみたいな形状である理由は不明。

LCT製AK74Mは先端からケツまで何処を見てもその造形に惚れ惚れします。

ハイダーも削り出しなので亜鉛合金鋳造の他社メーカー品に比べるとシャープな出来栄え。

なお、この逆ネジで固定されているハイダーを外すと、

下には22mmのネジが出てきますがLCT製AK74の全ての機種は

このネジ部分も外して14mm逆ネジのオプションを取付可能です。

ハンドガードはLCT製TK104(AK104にM4ストックが付いたやつ)の

樹脂製TDIレールハンドガードに交換しております。

(元のハンドガードはその後、我輩の汚部屋の中で行方不明)

ところでこの中華製の「タクティカルAK」と呼ばれている機種に

よく搭載されているこのTDIレールハンドガードって、

ロシア軍が使っているの見たこと無いんですが何処が発祥なんですかね?

デザイン的には野暮ったいものですが4面にレールがあるので最低限、

ライトやグリップ等の付けたいものを付けることは出来ます。

LCTのAKは樹脂パーツもよく出来ていると言いたいところですが、

ブッチャケた話、樹脂クオリティはCYMAと大差ないです。

LCT製AKお約束の黒染めフレームの美しい出来栄えは

「実銃のAK74は黒塗装なんだよなー」という文句すら封印します。

LCT製品って実は細部までガッチガチにリアルってわけじゃないんですけどね、

造形や仕上げの良さで実銃らしいリアルさというか、説得力を生み出しているのが見事です。

AK74Mではレシーバーカバーも強化されてAK47と同じ形状の

リブ無しのつんつるてんなカバーになっているのですが、

実はコレ、LCTの箱出し状態では他のAK74と同じリブ付きカバーらしいんですね。

このAK74Mの前オーナーが拘ってリブ無しのカバーに交換した模様。

我輩がAK74Mを好きになれなくて、今まで買うに至らなかったのは、

ストック後部の肩を当てる部分にあるポコっと飛び出した

ストック展開用ボタンが邪魔そうな気がしたからなんですが、

実際肩付けしてみるとボタンのテンション弱めだから然程気にならないんですねコレが。

後部スリングフックは全部スリングフックとは反対の位置にあるのですが、

コレはストックを畳んだ時にスリングが適正位置に来るようにするためです。

ストックはフレーム左側の根本のボタンを押し込むと折れ曲がり、

フレーム全部にあるフックに引っかかって固定されますが、

コレが意外とスパッと収まらなくて少し残念な気分。

まあでも、戦闘中にストック開いたり畳んだりするわけではないんで、

(折りたたみストックは基本、銃をコンパクトに持ち運ぶための機能であって、

戦闘中に狭い場所に入る時に折りたたむものではない)

展開がスムーズじゃないというのは然程難点でもないですがね。

AK74Mの難点はサイドマウントレール。

ココにマウント付けて光学照準器付けてしまうと、

ストックを折り畳めなくなってしまうんですね。

AKのこういう不器用な部分が好きになれないという人も居るようですが、

光学照準器を多用しない性格の我輩的には然程気にならないんだなコレが。

AKにドットサイトを付けようと企んでいる人は最新型のAK12を買いましょう。

LCT製AKはマガジン挿入部分に隙間がアリスギィ!なので、

別売のスペーサーをブチ込まないとスムーズにマグチェンジ出来ないのが難点です。

我輩の落札した個体はそのスペーサーも込みだったのがありがたかったです。

余談ですがLCT製AKはトリガーガードがネジでガッチリ固定されているので、

マガジンキャッチ部分に取り付けるマグウェルを取り付けることが可能ですが、

実はこのマグウェルを付けられるという機能、

フレームが頑丈なLCTの真骨頂であることを知るものは少ない。

コレがE&L製AKだとこの部分がリベット留めだから

リベットをステンレスドリルでぶち抜いてタップでねじ切りしないといけないとか、

マルイのAKだとネジとフレームがガッチリしていないので

マグウェルを取り付けるとガタガタするんですねコレが。

バッテリーはスティックタイプの1200mAぐらいのを使います。

M4のストックパイプに収めるタイプのものは然程太くなければ使用可能です。

レシーバーカーバーを外しメカボックス上部に収める方式は

初めはまあ多少はね挿入に手こずりますが、慣れればそうでもなし。

我輩は手持ちの武器の大半がこの部分にバッテリーを詰め込こむAKなので、

色々な形状のバッテリーを買わなくて済むのが便利なんですねコレが。

LCT製AK74系列に付属のマガジンは大抵多弾式の樹脂製550連マガジンです。

LCT製と銘打って販売している予備マガジンはあまり市場に出ておりませんが、

CYMA製のマガジンと中身はほぼほぼ一緒なので予備はそちらを買いましょう。

お値段も550連が3000円弱程度、ノーマル80連も2500円弱程度で、

弾の巻き上がりもだいたい確実で比較的リーズナブル。

ただ、難点を述べるとすればAKの樹脂製マガジンは

マガジン前方先端のフレームに引っ掛ける部分、

この部分も樹脂なんで非常に破損しやすいんですね。

現在では多種多様な面白いスリングが販売しているようですが、

AK74といえば2点式スリング、異論は認めん。

最近では写真のようなODのスリングも使われているようですが、

やはりミリフォトでよく見かける主流は茶色のスリングですね。

写真のような状態でスリングを調整して取り付けると、

ストックを折りたたんだ状態で銃を携行しやすい状態になり、

ストックを伸ばすとスリングが適度に緊張して邪魔になりません。

LCT製電動ガンは余程変な機種を買わない限り、

メカボックスの品質が悪いとか、構成が適当だという事は無いようなので、

分解もせずにそのまま使用しておりますが故、AK74Mの分解時のレビューは割愛します。

LCT製AKは箱出しでそのまま使える数少ない海外製品です。

モーターはマルイEG1000に交換したほうが良いかもしれませんがね。

レールハンドガード、M4タイプストックが主流の最近のサバゲー界隈では

カスタム要素がハンドガードぐらいしか無いAK74Mをわざわざ買う理由or必要性は

「ロシア連邦軍コスプレのため」しかないので敢えてコレを買う必要性は皆無です。

でもマルイAK74MNを定価で買うよりは、

中古でもLCT製AK74Mを買った方が幸せになれるのは事実。

ストック基部のレバーも折れにくいし、予備マガジンは安いし、

バッテリーも入れやすいし、何より全体的に頑丈で美しい。

美しくて丈夫な女性は世の中になかなか存在しませんが、

LCT製AKはその両方を兼ね揃えております。

そのままでも充分楽しめる、充分な満足感を得られる、

ソレがLCT製AKの最大の特徴であり利点です(断言)。

そしてカスタムパーツの幅はマルイ製品よりLCT製品の方が広いです。

まあカスタムするなら既にカスタム済みのLCT製AK買うのが得策ですがね。

(但し、パーツの金額もピンキリで天井知らず、深い沼が待っているw)

2020年12月25日

念願のロシア軍装備用ハンドガン、ついに入手!

せっかくの冬休みだというのにコロナが再び蔓延したせいで、

陽気に福岡に帰ることすらままならない砥部良軍曹です。

娘が来年高校受験なんで福岡帰って太宰府天満宮にお参りに行きたいところなんですが、

正月三が日の大宰府は前方に居るおなごのケツを触っても気が付かないぐらい

すし詰めギュウギュウの人多スギィ!状態なので

何処からウィルスが飛んで来て憂き目に遭うか解りませんからね。

受験前に変なウィルスにやられて人生パーになるのだけは勘弁です。

ところで娘といえば昨晩のクリスマスイブの夜、

我輩が渾身のチキン丸焼きを作ったにもかかわらず、

「ウチのクリスマスといえば、父さんのボルシチだよね!」と言いやがるんですよ。

(2週間前に生ビーツが手に入ったのでボルシチも作っていた)

我輩、もう2度とクリスマスにチキン丸焼きは作るまいと心に誓うと同時に、

娘は我輩を無意識のうちにロシア的男子と認識しているのでは?という疑念が。

さて、少々減りはしたものの今年も無事にボーナスを頂きました。

それに伴い嫁から小遣いを頂いたので軍拡しちゃいました。

「お前は毎回冬のボーナス時に軍拡してんじゃねぇのか?」という

至極もっともなツッコミは逐次受け付けておりますのでご遠慮無くどーぞ。

今回我輩が小遣い叩いて仕入れたのは

台湾のRAPTORなるメーカーの

MP443というロシアの拳銃です。

ハンドガンなので、当然ながらガスを使って動く銃(パットン氏曰く)です。

余談ですがこのロシアンピストルのMP443と言う名称は

この拳銃を生産しているイジェフスク工場の商品名的なもので、

ロシア軍では6П35(Пは「ぺー」と読む)と呼ばれているようです。

まあアレだ、H&K USPがドイツ連邦軍ではP8、

ベレッタM92FSが米軍ではM9と呼ばれているのと同様。

またこのMP443と言う拳銃はソ連、ロシアの銃器が一般的に、

「カラシニコフ」や「ドラグノフ」というような設計者の名前で呼ばれる例に漏れず

「ヤリギン」「グラッチ」と言う名称でも呼ばれております。

ヤリギンとはこの拳銃の設計者の名前で、

トカレフとかマカロフと同じニュアンスですね。

グラッチというのはこの拳銃の開発プロジェクトの名称らしく、

ロシア語で「ミヤマガラス」と言う意味なのだとか。

ロシア軍装備をするにあたり、一番のネックとなっていたのがハンドガン。

ソ連、ロシアの拳銃自体がそもそも少ない(PMとAPSとコレぐらい)というのに、

モデルアップされているのがKSC製マカロフぐらいしかないという状況。

そしてそのマカロフは小型が故にマルイ製ハンドガンと渡り合うには不向き。

そんなシベリアの永久凍土的なお寒いロシアンハンドガン事情を

打ち破ってくれたのがこのRAPTOR製MP443なのでございます。

こういうマニアックなモデルを出してくれるという点において、

海外メーカーの存在は「ユーザーとしてとても嬉しい」

しかしながらこの台湾ラプター製MP443、

取扱店がAKの品揃えに定評のあるNOOBARMSぐらいしかなく、

ツイッタで予約受付開始した次の日(w8月下旬ぐらい)に予約を申し込み、

手持ちの武器を売り払って必死且つ迅速に資金集めをしたにもかかわらず、

初回生産分は予約開始当日に予約した方々に全て奪われしまったようで、

予約から4ヶ月経った12月中旬になってようやく手に届くという有様なのでした。

なので今から買おうとしても手元に届くのは何時になるか解りませんですし、

そもそもこのラプターのMP443は本来フルメタルで生産しているものを

規制の喧しい日本向けにフレームを樹脂製に作り変えたもので、

生産数が限定されているが故に今後入手可能であるかも定かではありません。

我輩が購入したのは予備マガジンとマウントのセットであるデラックスバージョン。

お値段は0.5パットンぐらいとハンドガンにしては結構お高めではありますが、

(注:1パットン=50000円ぐらいですかね?)

後から予備マガジンを買うことを考慮するとお買い得な選択肢とも言えます。

海外製品はオプションや予備マガジンの流通が不安定なので、

出来ることなら予備マガジンも一緒に手に入れたいですからね。

ていうかハンドガンなのに本体だけでも20000円ぐらいするというお値段は

マルイ製ハンドガンしか買わない方々から見るとお高く感じるでしょうが、

タナカやKSCのハンドガンもだいたいそんぐらいのお値段なので特別高いわけでも無し(錯乱)。

尚、付属の取扱説明書に日本語記載がないのは仕方ないね(ビリー兄貴)としても、

フィールドストリッピングの方法ぐらい載せてくれよというツッコミは入れたくなります。

取扱説明書の情報量が少ないのは大抵の海外製エアソフトガンの難点です。

初速は平均83.4m/sとマルイ製ガスハンドガンと同等な数字が書かれておりますが、

我輩の個体は桐灰マグマカイロでマガジンを適度に温めても70m/s超えるぐらいでした。

夏場の暑い時期ならコレぐらい出て欲しいなと期待したいところです。

ラプター製MP443の外装レビューの前に軽く実銃の説明。

MP443はかつてのソ連、ロシア軍の拳銃とは異なり、

(永きに渡りソ連及びロシアは独自の企画の弾薬を使う拳銃しか作らなかった)

世界的に一般的な9mmパラベラムを使用する拳銃です。

実銃の装弾数は17+1発、その後改良されて18+1発になったのは、

MP443開発以前からFSB(旧KGB)やロシア連邦軍以外の部隊で使われている

グロック17(装弾数17+1発)に対抗するためですかね?

トリガーメカは実銃ではダブルアクションらしいですが

RAPTORのMP443は何故かシングルアクション。意味不明。

全体的なシルエット的には最近のポリマーフレーム拳銃よりは

一昔前のベレッタM9やスタームルガーP85に似た感じのものですね。

21世紀に採用された拳銃なのにアンダーマウントレールがないのも1世代前感。

そして余計な刻印や印字がないのが実にロシア。

でも、フィンガーレストが設けられたグリップや、

フレームに配置されたセイフティレバーと言うデザインは

昨今の流行に則ったものとなっております。

反対側に余計なものが飛び出していないのもある意味ロシア的。

でも此方側にもセイフティレバーがあるのは現代風。

サイズ的にはグロックやP226といった9mm口径の

中型オートマチックピストルと大差ない大きさですが

スライドはグロックより細く、グリップはグロックよりも太いです。

MP443は1990年代に開発され、2003年にロシア軍に採用され、

2010年ぐらいからロシア軍に配備された拳銃であるにも関わらず、

フレームはポリマーフレームではなく鉄製という変な拘り。

「プラスチックが我が祖国の極寒の環境に耐えられるのか?」と、

ロシア軍上層部は考えたから手堅く鉄製フレームを選択したのでしょうかね?

民生モデルのMP446は樹脂製フレームを採用しているらしいです。

そういえば大分昔、アカ嫌いの父上が元気ビンビンだった頃に、

「ソ連のライフルが木製ストックなのは、寒くても割れにくいから」

という露助を半分バカにしたよーな、でも真意っぽい話をしてましたが、

今ではあながちジョークとも思えない心境です。

トリガーは電動ガンのAKみたいに細く、我輩的には引きやすい形状です。

但しシングルアクションであるにも関わらずトリガーストロークは

異様に遊びが多くハンマーの落ちる感覚は掴みにくいという。

強いて言うならタナカ製ブローニング・ハイパワーのような感触。

スライドリリースレバーはセイフティレバーが少し邪魔で使い難い。

セイフティレバーは丁度いい位置でまあ使いやすいのですが

箱出し状態ではセイフティレバーが馬鹿みたいに固くて動かなくて唖然。

尚、このセイフティはハンマーがどの状態でもかけられます。

一体型のグリップパネルは太めで、嫁よりも掌が小さい我輩には握り辛いです。

グリップ後部の妙な角張った形状が手に馴染まないんですね。

まあロシアの武器は「武器に身体を合わせる」もんなんで、

軟弱な思考のプレイヤーにはロシア軍装備なんて無理なんですがw

マガジンリリースは形状的には可もなく不可もないボタン式ですが、

内部がキツイのかマガジンが中で引っかかってスルッと落下しない。

そしてマガジン装填時も途中で引っかかるので少し戸惑いを感じます。

21世紀の拳銃であるにも関わらず、古めかしさを感じるハンマー式。

ストライカー式にすればハンマーが引っかかる心配もないのにねぇと思うんですが、

どうやらロシア人はストライカー式の拳銃に親でも殺されたようです。

トカレフみたいにフレーム後部がハンマーを包み込む形状は

厚着の状態でハンマーが引っかかって暴発する可能性を防ぐロシアの伝統的デザイン。

ちなみに、この起こしにくいハンマーを手動でダウンさせると、

マガジンのガス放出バルブを強制的に叩いてガス全部出ます。

マガジンは25発装填可能。必要にして充分なキャパシティ。

但し取説のように上から弾を詰めるのは結構無理です。

まあそこら辺はマルイのガスガンのマガジンと同じように

フォロアーを下げて下の広がったスリットから装填すれば無問題。

不便なのはガスを充填する際、マガジンボトムをずらす必要がある事。

マガジンフォロワーの下のやつをずらせばマガジンボトムは動きますが、

毎回ガス注入の度にコレするのマンドクセ。

そして注入バルブが海外製高圧ガス対応型で

ジャパニーズフロン134や152はなかなか充填されないので、

WEガスガン用の日本バージョン注入バルブに交換したら何ということでしょう、

パッキン形状が合わなくて貴重なガスがダダ漏れしやがったんで、

パッキンは元のバルブに付いているものと入れ替える必要があります。

我輩が購入したMP443デラべっぴん、もといデラックスバージョンに付いているマウント、

取り付けるにはまずマウントのトリガーガードに引っ掛かる部分の蓋?を外して引っ掛けます。

その後、蓋を閉めてトリガーガード前側とレール部分に付いている固定用の芋ネジを締めます。

あまり締めすぎるとフレームに傷が入るのが嫌。

マウントレールを取り付ける事によりウェポンライトを取り付けられるという利点の代わりに

サイズ的に嵩張り、コイツを納めるホルスターはどうすればいいんじゃという難点が生まれます。

ぶっちゃけ、夜戦用にグロック17買った方が幸せになれそうです。

MP443、一つの拳銃として見るとロシア製消火器らしい大雑把で取っ付きにくさのある

何時ものロシアンクオリティといった感じのブツです。

正直、グロックやUSPといったような西側製拳銃と比較すると洗練が足りない。

そしてラプター製のMP443という点から見ると正直、雑な作り。

アルミ製のスライドはホコリが付いた上から塗装していたり、塗装が雑だったり、

スライド自体も出来がよろしくなくて至るところにボコボコが見られます。

中身にしても割り箸を割るようなトリガーのキレの悪さ、

ご機嫌斜めな時の嫁の股以上に動かないセイフティレバー、

築40年の中古物件の引き戸かと思うぐらい動きの渋いスライドの動き、

ケツ★ン開発されてないホ★ガキのようなマガジン出し入れのキツさ、

どれをとってもマルイ製ハンドガンには到底及ばない作りに泣きそうです。

撃ってみると弾は確かに飛びますが、精度がいいかと問われると微妙。

アルミスライドが重いのか、スライドの動きもかったるくて時々ジャムります。

多分、本来はパワーのあるガスでAV男優の腰のように激しくバシバシ動かして、

使っている間に各所が削れてだんだん滑らかになるという仕様なんでしょう。

コレ、マルイ製エアソフトガンしか知らない人種からすると完全に不良品です。

ラプター製MP443、初期状態のレビューを上げるのは躊躇われるシロモノ。

というわけでバラして調整するかと目論んだのですが、

前述のようにスライドをフレームから外す方法すら説明書に記載してないという体たらく、

初見殺しとはまさにコイツのためにある言葉です。

ま、ネットで検索したらすぐにスライドストップを外す方法が見つかって事なきを得ましたが、

その外し方が他の拳銃とは随分異なる方法なのに戸惑った我輩。

まずマガジンを抜いて(常識ですね)スライドを引き、スライドストップをかけます。

謎形状のリコイルスプリングガイドを露出させます。

その後リコイルスプリングガイドを少し引っ張り出すと、何処かで引っかかります。

そしてスライドを戻し、スライドストップをガバメントみたいにフレームの反対側から押し出すと、

スライドストップが抜けてフレームとスライドが分離します。これもうわかんねぇな。

リコイルスプリングガイドをずらして90度ひねり、持ち上げて外したら、

リコイルスプリングガイドが抜けてアウターバレルが外れるようになります。

コレがなかなか外れなくて少しイラッとするんだな。

尚、組み込みの際は更に面倒なのですがそれを解消する方法は後述にて。

スライドを何度か動かすor何度か撃っていると、

アウターバレルのチャンバー部分上部に傷が入っているのが確認できるでしょう。

その部分はスライドと干渉して作動不良の原因になっているので、

ヤスリである程度削って作動を滑らかにすることをオススメします。

目安はスライドを動かしても傷が入らなくなるまで。

ドライバーの先で示している部分がホップ調整ダイヤルです。

ストロークは少ない上に、調整は結構シビアです。

しかも指では動かないというオマケ付き。ドライバー必須。

チャンバーは小さなクロスネジで固定されています。

外部、内部共に仕上げが悪く引っかかるので

目の細かいヤスリやサンドペーパーでバリを取ります。

インナーバレルとチャンバーはマルイハンドガンと同規格です。

マルイのと交換してみたところ、チャンバーのゴムが気持ち柔らかいためか、

作動が少し滑らかになり、フライヤーがなくなりました。

どうやらゴム製品は日本製が性能がよろしいようです(意味深)。

インナーバレルの長さは95mmぐらいなので、グロックやP226のものが丁度いいでしょう。

インナーバレルが全体的に仕上げが良くなかったので、

マルイ製に交換すれば性能向上が期待できそうです。

ブリーチ部分は2つの6角ネジで固定されているので、緩めて取り外しますが、

初期段階では愛し合う2人の棒と穴よりもスライド内部にガッチリハマっているので

プラスチックハンマーでスライドをぶん殴らないと外れません。

勢いよく外そうとしてブリーチ上部のスプリング2本が無くならないように注意してください。

ブリーチブロックの外側サイド部分をサンドペーパーでキレイにすると、

取り外しor組み込みの時に引っかかりにくくなって楽になります。

ノズルの先端部分と弾のローディング部分にバリがあるので、

この部分もしっかりキレイに仕上げますが

削りすぎると作動不良の原因になるので丁寧に作業しましょう。

アレだ、指1本入れて大丈夫そうだから3本入れようみたいなのは止めとけという。

ノズルはブリーチ上部のスプリングを外せば前方に引き抜くだけで外れます。

(ていうかスプリングはすぐに外れるていうか、無くしそうになる)

あと、ドライバーで指している部分に半月状の金属パーツがあるので、

コイツもなくさないようにすぐに外しておきましょう。

この後、ブリーチ内部のピストン部分が外せるか試みたのですが、

結構キツキツにハマっているようで外せませんでした。

ノズル内部も分解してバリを取ります。

ノズルの右側に小さいクロスねじがあるので、それを緩めます。

ノズル内部はこのようなパーツ構成になっております。

左から順にノズル、スプリング、センサーバルブ、ストッパー。

センサーバルブとストッパーもバリがあるのでキレイにします。

さて、このストッパーですが我輩の個体(2期ロット以降生産品?)では、

ハの字部分が下を向くこの状態で付いておりました。

初期ロットでは写真のように上が広がっている状態(上下反対)で組まれていたらしく、

コレを反対に入れ替えて組み上げた方が動きが良くなるという情報がありました。

試しに入れ替えて組み上げてみたところ初速が70m/s強⇒70弱ぐらいになったたので、

ココの組付け次第でガスの流量が変化していると思われます。

初期ロットをお持ちの方は上下入れ替えて組んだほうがよろしいでしょう。

でもガスの流量が増えてマズルエナジーが上がっても

根本的にスライドの動きの渋さが作動の妨げになっているみたいなので、

スライドのレール部分、フレームのレールが噛み合う部分をサンドペーパーで均し、

引っかかりがないように仕上げればスライドの動きが大分改善され、動きが良くなります。

ついでにスライド内部もアウターバレルが干渉する部分は軽く磨きました。

更にスライドの表側のボコボコした部分や塗装の汚い部分も磨いて塗り直しました。

ここまですれば大分、作動がまあ多少は良くなりジャムの可能性が下がります。

結構大変な作業ですが、ここまでしてもアルミスライドが思いのほか重いのか、

リコイルはよいものの数発撃つと動きは悪くなります

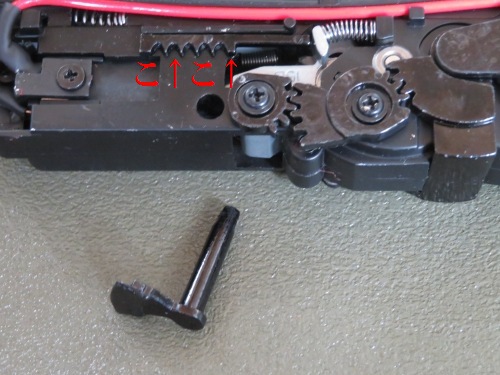

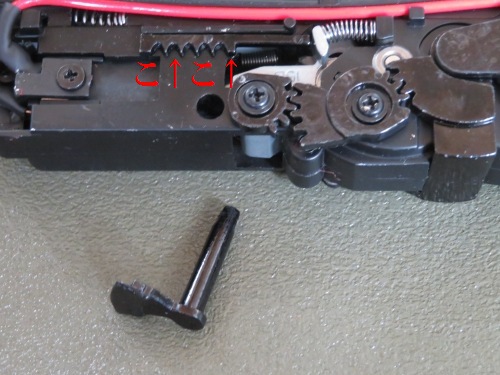

さて、我輩が全国のMP443ユーザーにオススメしたい加工が、

リコイルスプリングガイドのスライドストップレバーのハマる部分の加工。

写真のこ↑こ↓が示している「くの字」の部分を

目の細かい細いヤスリで軽く削って丸めると

あら不思議、組立時にリコイルスプリングガイドをガチャガチャ弄らなくても、

スライドストップレバーを押し込んだ勢いで経験豊富な女子のように

棒の部分がカシャッとハマって直ぐに組み立てられます。

削る目安はリコイルスプリングガイドを組んだ状態で、

写真のようにスライドストップレバーを押し込んでハマるようになるまで

少しずつ調整しながら削るという完全に現物合わせなんですが、

(然程削らなくてもスルッと入るようにはなる)

この加工によってイチイチ組立時に反対側の穴から

ドライバーを突っ込んでスライドストップレバーを押し込む手間が省けます。

ここまで手を加えないと使うのが難しいであろうRAPTOR製MP443、

正直、ロシア軍装備に拘る人以外は全く手を出す必要性のない代物です。

ロシア軍装備でもスペツナズとかFSBとかやっている人は

余計な思考に陥ることなくマルイのグロック17を使いなさい。

かなり珍しいハンドガンが欲しい的な軽い気分で手を出すと地獄を見ます。

ただ、ロシア連邦軍装備をシメる一品としては

銃剣やスコップ以上に必要不可欠な品でしょう。

だってハンドガンだから、銃剣やスコップよりはサバゲーに使える。

装弾数的には普通のプレイヤーが使用しているハンドガンと大差なく、

パワーも然程変わらないので互角に渡り合えなくはないのですが、

信頼性ではやはり、マルイ製ハンドガンには敵わないなというのが正直な感想です。

我輩的にはロシア軍装備のサイドアームとしてMP443を手にしたことで、

ようやくロシア軍装備という名のパズルの完成に終わりが見えたという気分です。

まあ要するに、それなりには満足しているということだ。

でも我輩って実はロシア軍装備の時は案外、ハンドガン使わない人なんで、

コイツの存在がどれぐらいのタクティカルアドバンテージが有るかは未知のエリアーッ!

尚、一緒に撮影した「おいしいロシア」というマンガ、

著者がロシア人の旦那と一緒にロシアに1年間滞在し、

そこで生活してどのような経験をしたかというエピソードを交えて

ロシアの主な料理をマンガで面白く説明するというマンガなので、

ロシア軍を極める活動の一環でロシア料理にハマりたい人(居るのか?)は是非とも買うべし。

2022.12.8追記

アルミスライドの重量感よりも確実な作動と発射を求めて、

RAPTOR製MP443用樹脂スライドの購入に踏み切った我輩。

しかし、最近は大分マシになったとは聞くものの3Dプリンター製というのが

無加工で使えるのか否かどーも不安で仕方がなかったんです。

現物を手にして不安が絶望にランクアップ。

「我輩はこんな物に0.2パットンを費やしてしまったのか」という自己嫌悪に陥りました。

余りにも酷くて当初の写真を撮影する心の余裕もなかったのですが、

この内側のシワシワガタガタ質感が購入時の質感です。

恐る恐るプリーチを組み込んでみたところ、まあ多少はねきつかったですが、

サンドペーパーでスライド内側を均したらブリーチは収まりました。

でもリアサイトがキツくて溝をヤスリで削る羽目に。

嬉しい誤算だったのは取り付け後の作動。普通にブローバックして弾も出ました。

しかしこの汚い見た目だけは見ていて悲しくなるレベルだったので、

何日かかけてサンドペーパーでかなり磨きまくり、表面を平らにしました。

しかし塗装が綺麗に乗らないのでプラモデルマスターの我が愛しの同期、

学長に託して更に磨きをかけてもらい、下地をしっかりと塗ってもらい、

艶消しブラックで塗って貰ったお陰で何とか鑑賞に耐える風合いになりました。

因みにセレーション部分、一晩かけて細いヤスリで磨きまくりましたがこの体たらくです。

スライドを樹脂製に替えた事によって冬以外はある程度撃てるシロモノになりました。

でも学長から受け取った時はスライドストップは作動していたのですが、

暫くパコパコ撃っていたらスライドストップの掛かる部分が適度に摩耗、

ホールドオープンしなくなってしまいましたが作動はするからオッケー・・・なのか?

2024.8.10追記

RAPTOR製MP443のバリエーションにMP446ヴァイキングが加わったので

ヤフオクで0.76パットンで購入しました。

ハンドガンに電動ガン並の金を払うのは酔狂かとも思いはしましたが、

MP446の生産数はかなり少なく、240ドルぐらいするみたいなので、

「WAのハンドガンも同じぐらいの価格だし、まあしょうがないね」という気持ちで購入。

セット内容は本体、マガジン、マウントレール、そして内容が薄い説明書。

MP443に付属していたサプレッサー用アダプターは付いてませんでした。

MP446ヴァイキングとはMP443を樹脂フレームに変更したモデルで、輸出用なんだとか。

Wikipediaにはロシア軍でも使用されているような記載がありましたが、どうだか?

ヴィジュアル的にはスライドの刻印が増えただけで、

フレームはMP443と全く変わらないのですが、

このスライドの刻印が入っただけでも大分雰囲気が違います。

しかも、スライドの仕上がりが我輩所有の2期ロット品よりも綺麗で「何だこれは、たまげたなあ」。

我輩所有のMP443同様、トリガー&ハンマーは相変わらずシングルアクションです。

セイフティレバーは箱出しでもそれなりに動いてくれましたが、作動はイマイチです。

このスライドの仕上げに時間を掛けた分、価格が上がったのかなぁ?と

野暮な事を考えながら見ていたら、MP446はスライドの形状が違うんですね。

イジェクションポート周辺が肉厚になっております。

ガスと弾を入れて発射してみたら、気温が高いからか結構快調に作動しました。

よく見たら我輩所有のMP443で作動を良くするために削った

アウターバレルのチャンバー部分(指差している所)に削り跡が見られます。

まさか、RAPTORの中の人は我輩のブログを参考にして加工したのかな?

もう一つ「何だこれは、たまげたなあ」だったのは、

リコリスリコイルスプリングガイドを引っ張り出さなくても

スライドリリースレバーを右側から押し出せば外せるんですね。

やっぱりRAPTORの中の人、我輩のブログ見てるわ(確信)。

上がMP446、下がMP443のスライドです。

とりあえずフィールドストリッピングしてみたところ

アウターバレルが外れないので何故かと思いきや、

多分作動を良くするためのアウターバレルを固定するパーツがスライド先端に追加されていました。

コイツはスライド先端を軽くプラスチックハンマーとかで叩くと外れます。

右がMP446、左がMP443です。

アウターバレル固定パーツが追加された以外、その他各パーツに変化はありません。

そして各パーツのバリも案外少ないというか、あまり気になりません。

更に、フレームのレールも滑らかで作動向上の為に磨く必要もなさそうです。

でもやっぱり、相変わらずホールドオープンはしてくれないので調べてみたら、

スライドストップがリコイルスプリングガイドに引っかかって動きが悪いんですね。

なので前回同様、リコイルスプリングガイドの根元の「く」の字部分と

スライドストップの軸部分のリコイルスプリングガイドに干渉する部分をヤスリで磨きました。

尚、組み立ての際はアウターバレル固定パーツがズレて、

スライドが入らない事があるので注意しましょう。

この上記の加工だけで難なくホールドオープンするようになりました。

スライドが重いので涼しく過ごしやすい季節になると動きが悪くなるでしょうが、

少なくとも夏場はバンバン弾を出して活躍してくれそうです。

RAPTOR製MP446は以前生産されたMP443と比べると大分クオリティが上がったので、

今後生産されるMP443(生産するのか、おい?)は箱出しでもそこそこ使えるモノになりそうです。

他のメーカーはMP446はおろか、MP443すら出してくれる気配がないので、

唯一の生産元であるラプターにはまだまだ頑張って欲しいですね(上から目線)。

陽気に福岡に帰ることすらままならない砥部良軍曹です。

娘が来年高校受験なんで福岡帰って太宰府天満宮にお参りに行きたいところなんですが、

正月三が日の大宰府は前方に居るおなごのケツを触っても気が付かないぐらい

すし詰めギュウギュウの人多スギィ!状態なので

何処からウィルスが飛んで来て憂き目に遭うか解りませんからね。

受験前に変なウィルスにやられて人生パーになるのだけは勘弁です。

ところで娘といえば昨晩のクリスマスイブの夜、

我輩が渾身のチキン丸焼きを作ったにもかかわらず、

「ウチのクリスマスといえば、父さんのボルシチだよね!」と言いやがるんですよ。

(2週間前に生ビーツが手に入ったのでボルシチも作っていた)

我輩、もう2度とクリスマスにチキン丸焼きは作るまいと心に誓うと同時に、

娘は我輩を無意識のうちにロシア的男子と認識しているのでは?という疑念が。

さて、少々減りはしたものの今年も無事にボーナスを頂きました。

それに伴い嫁から小遣いを頂いたので軍拡しちゃいました。

「お前は毎回冬のボーナス時に軍拡してんじゃねぇのか?」という

至極もっともなツッコミは逐次受け付けておりますのでご遠慮無くどーぞ。

今回我輩が小遣い叩いて仕入れたのは

台湾のRAPTORなるメーカーの

MP443というロシアの拳銃です。

ハンドガンなので、当然ながらガスを使って動く銃(パットン氏曰く)です。

余談ですがこのロシアンピストルのMP443と言う名称は

この拳銃を生産しているイジェフスク工場の商品名的なもので、

ロシア軍では6П35(Пは「ぺー」と読む)と呼ばれているようです。

まあアレだ、H&K USPがドイツ連邦軍ではP8、

ベレッタM92FSが米軍ではM9と呼ばれているのと同様。

またこのMP443と言う拳銃はソ連、ロシアの銃器が一般的に、

「カラシニコフ」や「ドラグノフ」というような設計者の名前で呼ばれる例に漏れず

「ヤリギン」「グラッチ」と言う名称でも呼ばれております。

ヤリギンとはこの拳銃の設計者の名前で、

トカレフとかマカロフと同じニュアンスですね。

グラッチというのはこの拳銃の開発プロジェクトの名称らしく、

ロシア語で「ミヤマガラス」と言う意味なのだとか。

ロシア軍装備をするにあたり、一番のネックとなっていたのがハンドガン。

ソ連、ロシアの拳銃自体がそもそも少ない(PMとAPSとコレぐらい)というのに、

モデルアップされているのがKSC製マカロフぐらいしかないという状況。

そしてそのマカロフは小型が故にマルイ製ハンドガンと渡り合うには不向き。

そんなシベリアの永久凍土的なお寒いロシアンハンドガン事情を

打ち破ってくれたのがこのRAPTOR製MP443なのでございます。

こういうマニアックなモデルを出してくれるという点において、

海外メーカーの存在は「ユーザーとしてとても嬉しい」

しかしながらこの台湾ラプター製MP443、

取扱店がAKの品揃えに定評のあるNOOBARMSぐらいしかなく、

ツイッタで予約受付開始した次の日(w8月下旬ぐらい)に予約を申し込み、

手持ちの武器を売り払って必死且つ迅速に資金集めをしたにもかかわらず、

初回生産分は予約開始当日に予約した方々に全て奪われしまったようで、

予約から4ヶ月経った12月中旬になってようやく手に届くという有様なのでした。

なので今から買おうとしても手元に届くのは何時になるか解りませんですし、

そもそもこのラプターのMP443は本来フルメタルで生産しているものを

規制の喧しい日本向けにフレームを樹脂製に作り変えたもので、

生産数が限定されているが故に今後入手可能であるかも定かではありません。

我輩が購入したのは予備マガジンとマウントのセットであるデラックスバージョン。

お値段は0.5パットンぐらいとハンドガンにしては結構お高めではありますが、

(注:1パットン=50000円ぐらいですかね?)

後から予備マガジンを買うことを考慮するとお買い得な選択肢とも言えます。

海外製品はオプションや予備マガジンの流通が不安定なので、

出来ることなら予備マガジンも一緒に手に入れたいですからね。

ていうかハンドガンなのに本体だけでも20000円ぐらいするというお値段は

マルイ製ハンドガンしか買わない方々から見るとお高く感じるでしょうが、

タナカやKSCのハンドガンもだいたいそんぐらいのお値段なので特別高いわけでも無し(錯乱)。

尚、付属の取扱説明書に日本語記載がないのは仕方ないね(ビリー兄貴)としても、

フィールドストリッピングの方法ぐらい載せてくれよというツッコミは入れたくなります。

取扱説明書の情報量が少ないのは大抵の海外製エアソフトガンの難点です。

初速は平均83.4m/sとマルイ製ガスハンドガンと同等な数字が書かれておりますが、

我輩の個体は桐灰マグマカイロでマガジンを適度に温めても70m/s超えるぐらいでした。

夏場の暑い時期ならコレぐらい出て欲しいなと期待したいところです。

ラプター製MP443の外装レビューの前に軽く実銃の説明。

MP443はかつてのソ連、ロシア軍の拳銃とは異なり、

(永きに渡りソ連及びロシアは独自の企画の弾薬を使う拳銃しか作らなかった)

世界的に一般的な9mmパラベラムを使用する拳銃です。

実銃の装弾数は17+1発、その後改良されて18+1発になったのは、

MP443開発以前からFSB(旧KGB)やロシア連邦軍以外の部隊で使われている

グロック17(装弾数17+1発)に対抗するためですかね?

トリガーメカは実銃ではダブルアクションらしいですが

RAPTORのMP443は何故かシングルアクション。意味不明。

全体的なシルエット的には最近のポリマーフレーム拳銃よりは

一昔前のベレッタM9やスタームルガーP85に似た感じのものですね。

21世紀に採用された拳銃なのにアンダーマウントレールがないのも1世代前感。

そして余計な刻印や印字がないのが実にロシア。

でも、フィンガーレストが設けられたグリップや、

フレームに配置されたセイフティレバーと言うデザインは

昨今の流行に則ったものとなっております。

反対側に余計なものが飛び出していないのもある意味ロシア的。

でも此方側にもセイフティレバーがあるのは現代風。

サイズ的にはグロックやP226といった9mm口径の

中型オートマチックピストルと大差ない大きさですが

スライドはグロックより細く、グリップはグロックよりも太いです。

MP443は1990年代に開発され、2003年にロシア軍に採用され、

2010年ぐらいからロシア軍に配備された拳銃であるにも関わらず、

フレームはポリマーフレームではなく鉄製という変な拘り。

「プラスチックが我が祖国の極寒の環境に耐えられるのか?」と、

ロシア軍上層部は考えたから手堅く鉄製フレームを選択したのでしょうかね?

民生モデルのMP446は樹脂製フレームを採用しているらしいです。

そういえば大分昔、アカ嫌いの父上が元気ビンビンだった頃に、

「ソ連のライフルが木製ストックなのは、寒くても割れにくいから」

という露助を半分バカにしたよーな、でも真意っぽい話をしてましたが、

今ではあながちジョークとも思えない心境です。

トリガーは電動ガンのAKみたいに細く、我輩的には引きやすい形状です。

但しシングルアクションであるにも関わらずトリガーストロークは

異様に遊びが多くハンマーの落ちる感覚は掴みにくいという。

強いて言うならタナカ製ブローニング・ハイパワーのような感触。

スライドリリースレバーはセイフティレバーが少し邪魔で使い難い。

セイフティレバーは丁度いい位置でまあ使いやすいのですが

箱出し状態ではセイフティレバーが馬鹿みたいに固くて動かなくて唖然。

尚、このセイフティはハンマーがどの状態でもかけられます。

一体型のグリップパネルは太めで、嫁よりも掌が小さい我輩には握り辛いです。

グリップ後部の妙な角張った形状が手に馴染まないんですね。

まあロシアの武器は「武器に身体を合わせる」もんなんで、

軟弱な思考のプレイヤーにはロシア軍装備なんて無理なんですがw

マガジンリリースは形状的には可もなく不可もないボタン式ですが、

内部がキツイのかマガジンが中で引っかかってスルッと落下しない。

そしてマガジン装填時も途中で引っかかるので少し戸惑いを感じます。

21世紀の拳銃であるにも関わらず、古めかしさを感じるハンマー式。

ストライカー式にすればハンマーが引っかかる心配もないのにねぇと思うんですが、

どうやらロシア人はストライカー式の拳銃に親でも殺されたようです。

トカレフみたいにフレーム後部がハンマーを包み込む形状は

厚着の状態でハンマーが引っかかって暴発する可能性を防ぐロシアの伝統的デザイン。

ちなみに、この起こしにくいハンマーを手動でダウンさせると、

マガジンのガス放出バルブを強制的に叩いてガス全部出ます。

マガジンは25発装填可能。必要にして充分なキャパシティ。

但し取説のように上から弾を詰めるのは結構無理です。

まあそこら辺はマルイのガスガンのマガジンと同じように

フォロアーを下げて下の広がったスリットから装填すれば無問題。

不便なのはガスを充填する際、マガジンボトムをずらす必要がある事。

マガジンフォロワーの下のやつをずらせばマガジンボトムは動きますが、

毎回ガス注入の度にコレするのマンドクセ。

そして注入バルブが海外製高圧ガス対応型で

ジャパニーズフロン134や152はなかなか充填されないので、

WEガスガン用の日本バージョン注入バルブに交換したら何ということでしょう、

パッキン形状が合わなくて貴重なガスがダダ漏れしやがったんで、

パッキンは元のバルブに付いているものと入れ替える必要があります。

我輩が購入したMP443デラべっぴん、もといデラックスバージョンに付いているマウント、

取り付けるにはまずマウントのトリガーガードに引っ掛かる部分の蓋?を外して引っ掛けます。

その後、蓋を閉めてトリガーガード前側とレール部分に付いている固定用の芋ネジを締めます。

あまり締めすぎるとフレームに傷が入るのが嫌。

マウントレールを取り付ける事によりウェポンライトを取り付けられるという利点の代わりに

サイズ的に嵩張り、コイツを納めるホルスターはどうすればいいんじゃという難点が生まれます。

ぶっちゃけ、夜戦用にグロック17買った方が幸せになれそうです。

MP443、一つの拳銃として見るとロシア製消火器らしい大雑把で取っ付きにくさのある

何時ものロシアンクオリティといった感じのブツです。

正直、グロックやUSPといったような西側製拳銃と比較すると洗練が足りない。

そしてラプター製のMP443という点から見ると正直、雑な作り。

アルミ製のスライドはホコリが付いた上から塗装していたり、塗装が雑だったり、

スライド自体も出来がよろしくなくて至るところにボコボコが見られます。

中身にしても割り箸を割るようなトリガーのキレの悪さ、

ご機嫌斜めな時の嫁の股以上に動かないセイフティレバー、

築40年の中古物件の引き戸かと思うぐらい動きの渋いスライドの動き、

ケツ★ン開発されてないホ★ガキのようなマガジン出し入れのキツさ、

どれをとってもマルイ製ハンドガンには到底及ばない作りに泣きそうです。

撃ってみると弾は確かに飛びますが、精度がいいかと問われると微妙。

アルミスライドが重いのか、スライドの動きもかったるくて時々ジャムります。

多分、本来はパワーのあるガスでAV男優の腰のように激しくバシバシ動かして、

使っている間に各所が削れてだんだん滑らかになるという仕様なんでしょう。

コレ、マルイ製エアソフトガンしか知らない人種からすると完全に不良品です。

ラプター製MP443、初期状態のレビューを上げるのは躊躇われるシロモノ。

というわけでバラして調整するかと目論んだのですが、