2017年10月15日

パーソナルディフェンスな武器を手に入れた

静岡への研修がほぼ確定となった頃、吉六会同志のLINEに、

「何かコンパクトな電動ガン欲しいんだけど」

と書き込んだところ、P90とかG36CとかSIG552とかAKS74UとかHK416Cとか

クッソつまんねぇ選択肢ばっかり上げやがるのね。

我輩はねぇ、今更マルイの電動ガンなんか欲しくねぇんだよ!

マルイというメーカー、嫌いじゃないけど好きじゃない。

ていうか毎回言っているだろ我輩!

「AK74よりも新しい世代の武器には興味が全く湧かねぇ!」

「おなごは若い方がチ★ピクするけど、銃器は古いのしか興奮しねぇ!」とね。

「何だこのオッサン!?」と思わない人だけ読んで、どうぞ。

しっかしまぁ、ストック折りたたみ(持ち運びのサイズがコンパクト)、

なるべく我輩の手持ちのマガジンが使用可能(購入時の費用削減)、

バッテリーも専用品必須ではなく、出来れば使いまわし可能、

そして尚且つ、研修終了後もずっと持っていたいと思わされる逸品ともなると、

なっかなか見つからないのが現実ってもんですなぁ。

ていうかさ、ココ数年何処のガンショップも

M4のカスタム系ばっかしか売っていないのよねぇ。

クラシックでマニアックな武器ってそんなに需要がねぇのかなぁ?

ま、ココ数年有料フィールド参加者とかご新規さんの武器を見ていると、

レール付きのM4系列ばかり散見されるんでそんなもんなんでしょう。

でも、我輩はM4系列の武器なんて鼻クソほども欲していません。

というわけで以前よりずっと気になっていた

アレに手を出してみることにしたのです。

コイツは以前、タイトロープでの戦の時にフルサイズのヤツを見て以来、

ずっと我輩の脳裏に焼き付いて離れなかったブツ。

ソレはね、ARESのVZ-58という

旧チェコスロバキアのライフルです。

我輩が今回購入したのはフルサイズの方ではなく、

サブマシンガンサイズのVZ-58Sというモデル。

コレぐらいのサイズならPDW、パーソナルディフェンスウェポンと言っても差し支えないか?

AKに似ているけど口径が7.62mm×39(AK47、AKMと同じ弾薬)という事項以外は

構成、作動システム、セレクターの位置、マガジンの形状と、

AKとは全く互換性もへったくれもないという独自設計のアサルトライフル。

言うなればAKBとももクロぐらい違いすぎるシロモノ。

旧チェコスロバキアはワルシャワパクトに属していながら、

カラシニコフに準じたライフルを作らなかった理由はソ連が気に入らないという以前に

この国は昔から銃器開発、製造に関しては際立った技術力を有していたんで、

(ZB26という当時としては革新的なマシンガンを作った国ですしね)

工業力に長けた国としてのプライドがあったのでしょう。

お値段はジーリーショップというところで30000円ぐらい。

最近出来た吉六会の単位で言うと0.6パットン(1パットン=50000円ぐらい)。

余談ですが、久しぶりに新品の電動ガン購入した我輩。

誰だ、貧乏人がいるぞって呟いているやつは?

尚、付属品は本体とマガジン、チャージングロッドとクリーニングロッド、

そして図しか載っていない申し訳程度の取扱説明書。

粗悪BB弾とか謎バッテリーとか日本では使えない充電器は付いていません。

何で我輩がコイツを買うに至ったのか、理由は3つあります。

まず一つ、1958年採用という古さ。

1958年といえばスバル360がデビューした年ですよ。

吉六会同志なんか誰も存在はおろか、精子にすらなっていねぇ時代。

最近PPShみたいな古い鉄砲が愛おしくて仕方が無い我輩にとって、

「弾が出る程度の能力」的な武器ってたまらなく魅力的なんです。

人間工学?使い勝手?ソレって美味しいの?

ところでこのVZ58って言うライフル、

昔の、ていうかオリジナルは木製グリップ&ストックなんですが、

ARESがモデルアップしたのは近代のモデルなので、

グリップやハンドガードが樹脂製になります。

尚、ARESがモデルアップしているのはフォールディングストックの

VZ58Vというモデルのみなので固定ストックのモデルが無いのは残念。

そしてもう一つ、コイツをフィールドで見たことがない。

東側のエアガンなんて唯でさえお目にかからないというこのご時世、

旧チェコスロバキアの武器なんて誰も手を出そうとしないであろうから

我輩が所有することで唯一無比の存在になれるという目論見。

基本長い武器が好きな我輩的にコンパクトな電動ガンってぇシロモノには

あまり愛情を注げないというのが正直な心情なんですが、

VZ-58Sぐらいにマニアックなブツならば研修から帰ってきた後も、

愛情を持って接することが出来るんじゃなかろうか?

ただ、プレイヤーの大多数はVZ58の存在自体知らないでしょうし、

VZという名称から「ソレってスコーピオンですか?」と言われる可能性微レ存。

ていうか知らなさすぎて誰からも注目されないでしょうね。

だからARESのVZ-58Sのレビューを載せたところで誰得なんだかと。

そして最後の1つ、そして最大の要点。

ストックを折りたたむとコンパクトであること。

この状態だとAKS74Uクリンコフとほぼ同じサイズです。

コイツより短いフルサイズ電動ガンを求めるとなると、

MP5Kか現在絶版のUZIを買うしかありません。

研修先にはクルマを乗って逝けないので、

武器や装備は事前に宅急便で送る必要があります。

そうなると研修先に送るダンボールに収まる武器が必須だったのです。

また、研修先での置き場や持ち運びを考慮すると、

折りたたみストックで全長50cm以下である必要アリ。

さて、御託はこのへんで終わらせといて細部にツッコミを入れましょう。

しっかしARES製品は以前PPSh41を購入した際、

その剛健な造りと仕上げの良さに感銘を受け

「ああ、同じ中華メーカーでも独自開発メーカーは気合が違う(確信)」

「コピーするだけのメーカーとは出来栄えが段違いだ」と感じたのですが、

VZ58Sは正直、そこら辺の中華電動ガンと大差ないです。

正ネジで取り付けられているフラッシュハイダーは

ねじ込みが甘くてガタガタ浮いていますし、

更にねじ込もうとしたらハイダーの奥のネジ山少し潰れてんの。

フロントサイト周辺の塗装はモッタリしていますし、

ガスバイパス部分の部品はバリが残っています。

フロントサイトアッセンブリーは下から大きなイモネジで止めています。

申し訳程度の小さなハンドガードも若干雑な整形ですが、

コレに関しては多分実銃もこんな感じでしょうから(震え声)。

しかしガタつきが一切感じられないのは流石ARES製品。

βスペツナズよりも小さいハンドガードですが、

手を添えるには必要にして充分なサイズ、レールなんて要らない(確信)。

リアサイトはAKシリーズでお馴染みのタンジェントサイト。

中身は独自設計なのに、こういうところは独自性がないのね。

コレがかなりガッチリとハマっていて、

脱落の心配はなさそうですがどうやって取り外せば良いのやら?

大抵のAK系列の電動ガンはタンジェントサイトが90度起き上がって、

持ち上げるなり撚るなり、或いは板バネを外せばサイトが外せるんですがねぇ・・・

ココを外してレールを取り付ける予定だったんですが、完全に目論見が外れました。

尚、フロントサイトとリアサイトは20cmしか離れていないので、

正確なサイティングとか、命中精度に関しては期待しない方が良いでしょう。

フレームもパット見た感じでは結構きれいなんですが、

所々、仕上げが雑でボコボコしているのが残念。

多分素材はアルミダイキャストでしょう。

研修から帰ってきたらば全部色を剥がして、ブルーイングしてやろうか。

グリップは現代風の若干人間工学じみたモノが付属。

AKのグリップに比べると太いんですが、案外握りやすいです。

AKシリーズならば右側面には自己主張の激しいセレクターがあるのですが、

VZ58のセレクターはグリップ上部に居る謙虚なヤツ。

コイツ一見使いやすそうな位置に居ますが、人差し指では操作し難いです。

結局親指を持ってきて回さないと切り替え出来ません。

写真の状態で“安全”、単発は後ろ、連発は前。

安全状態だとセレクターが邪魔でトリガーに指を掛けづらくなっております。

クリック自体はカッチリしていて、誤作動を起こす心配はなさそうです。

フレーム上部の半分はボルト&コッキングレバー、後ろ半分がカバー。

ココにバッテリーを収納するので、頻繁に開閉するという事か、立て付けがガッタガタです。

特徴的なのがトリガーガードの形状。

左側半分(写真奥)にマガジンキャッチがあるという変な造りのために、

コスパの悪そうな形状になっているのはある意味共産主義的。

トリガーガード手前、右側(写真手前)の出っ張りがボルトストップ。

チャージングハンドルを引きながらココを押し込むと、ボルトが固定されます。

ボルトを固定すると上部が完全むき出し状態。

まるで64式みたいな作りですね。

中にある円盤はホップ調整のダイヤルです。

そしてチョコっとはみ出しているのがバッテリーのコネクタ。

左側面には何にもなく、スッキリとした形状。

フレームに有る2つの穴は別売りのマウントベースを取り付ける穴。

ここは後からネジで埋めとこう。

尚、マガジンリリースレバーがこちら側にあるので、

左手で銃を握って、右手でマガジン交換するのは至難の業。

折りたたみ式のストックは根元の出っ張りを握って開閉します。

ストックは畳んでも展開してもグラグラして、剛性感皆無。

形状も無骨そのもので、美的センスの欠片すら感じない共産主義デザイン。

バットプレート部分に多少の滑り止めでも有るかと思いきや、ツルンツルン。

ゴム板とか貼り付けてすべり止め加工してしまいたいですね。

一応、別売りでM4のストックを取付可能なカスタムパーツがアリます。

マガジンはAK47と形が似ていると言いたいところですが、

意外と似ていないし前方部分が意外と太い。

そして給弾口が全然別のところにありますので互換性皆無。

但し、形状は実際のマガジンっぽくって少しリアル。

装弾数は160発、予備マガジンのお値段は3500円ぐらい。

悲しいことに多弾数マガジンは用意されていません。

VZ58はマガジンキャッチがAK以上に扱いにくい、

そして我輩の財布には予備マガジンを買うカネがない。

そして何より、この短いボディにバナナマガジンはあまり格好良くない。

AKのバナナマガジンってぇのはフルサイズだからこそ映えるんですよ。

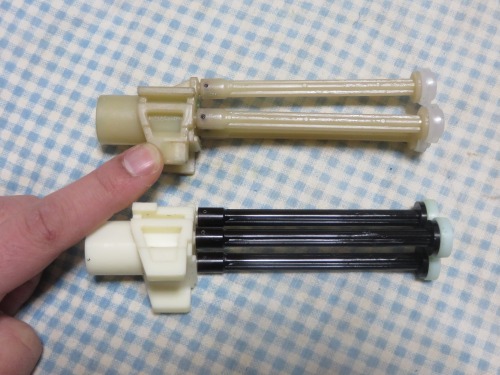

というわけで本体と一緒にSTANAGマガジンが使えるアダプタを購入。

取り付け方はピンを抜いて本来のマガジンキャッチを取り外し、

アダプターをの前方(マガジンの前方みたいな引掛けがある)を噛ませて、

再びピンを叩き込んで取り付けるだけ。

ボルトストップは再度取り付ける必要があります。

VZ58用M4用マガジンアダプターは

予備マガジンよりお値段が高い(5000円ぐらい)ですが、

コレで手持ちの旧世代M4用マガジンが使えるので、

品薄気味な予備マガジンを探す&買う手間も省けるし、

何よりも使える装備の幅が広がるのがよろしい。

そして見た目が随分纏まりよくなった気がします。

ま、東側の銃なんで「5.56mmは邪道だ!」という意見も聞こえそうですがね。

でもね、フレームには5.56mmと刻印されているんで、

本来のあるべき姿に戻ったと言えるんじゃないですか(ゲス顔)。

ていうかこのVZ58自体が現在生産されているモデルで、

そのラインナップには5.56mmも存在しているということで

口径の表示が7.62mm×39ではないみたいなのです。

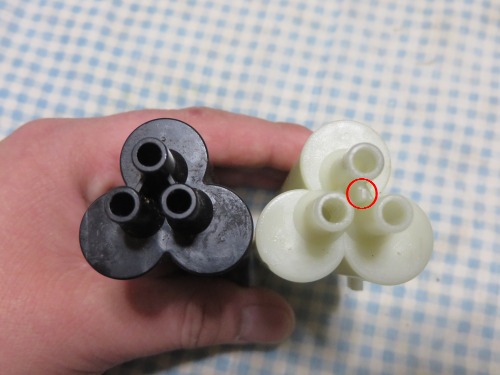

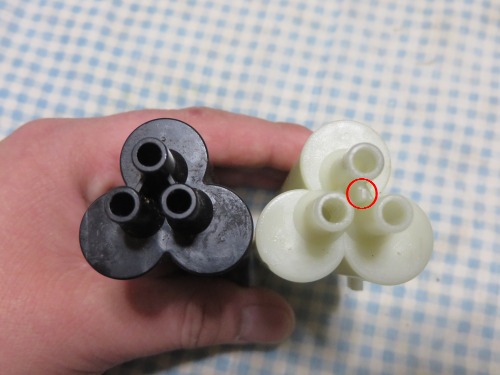

フルサイズのVZ58はハンドガード内にバッテリーを収めるのに対し、

VZ58Sは他社AK系みたいにアッパーレシーバー内に収めるのですが、

コレがねぇ、修羅の道となろうとは思いもしませんでした。

まずはストック根元にあるピンを左側から押し込み、

ピンをある程度抜きます(ストッパーがあるので全部抜かなくていい)。

ピンを抜くことで後部のカバーが外れるので、

ボルトアッセンブリーを後部にスライドして、

切り溝から抜けばアッパー部分がむき出しになるので、

この部分に7.4V 1200mAh AK用リポバッテリーを突っ込めばいい。

一応ね、ショップのHPにはそういう説明が書かれていたんですよ。

まあ悲しいことに、我輩の手元には細長いリポバッテリーがなかったんで、

ピーマン職人から「おまたせ!小さいリポしか無かったけどいいかな?」

な感じで頂いたETIの800mahのバッテリーを頂いてブチ込もうとしたら・・・

ファッ!?バッテリーが収まりません。

ボルトアッセンブリー内部の空間にバッテリーが入り切らないのでございます。

おいおい、コレはヒョットして各ショップで売っているであろう、

VZ58S対応と記載されているバッテリーじゃないとダメなのか?

ふざけんな!(声だけ迫真)

しかし、対応、専用とされているバッテリーは何処も売り切れ、

でもサイズが記載されていたんで比べてみたら・・・

太さはこのちっこいバッテリーと同じでした。

という事は?この製品は不良品ということなのか?

それとも、VZ58Sは本来こういうもんなのか?

我輩的には「だからこんなんじゃ商品になんねぇんだよ(棒読み)」と言いたい。

さあココでコイツをどうしてやるべきか、悩むことになります。

時間があればショップやメーカーに問い合わせて、ていうか問い詰めて、

ボルトの交換品を送ってもらうか、対処法を聞くなりするのですが、

研修の日まで時間がないのでそんな悠長なことはしていられない。

中身を削ってバッテリーが収まるようにしてやるか、

それとも、配線の取り回しでどうにか解決するものなのか、

最終手段は外装バッテリーで運用するか、さあどうしてくれようか?

とりあえずボルトの中身削ってみたけど、ダメみたいですね(諦観)。

でも一応、バッテリーさえ繋げれば「撃とうと思えば(王者の風格)」。

作動点検は可能なので射撃だけしてみたところ、

メカボックスの作動音は落ち着いているから機関部は問題なさそうですが、

ホップは最強にしてやっと普通に弾が飛ぶという体たらく、

そして時々、あらぬところに弾が飛んで行く。

弾速系が壊れているのでパワーは測定不能ですが、

1m先のダンボールを貫通しないからソコまでパワーはない感じ。

うーむ、コレはバッテリー搭載問題と重ねて分解必須のようですな。

追記:フルサイズのVZ-58はハンドガード内に

セパレートタイプのリポバッテリーを収める仕様らしいですが、

そのハンドガード内もキッツキツらしくてまともに収まらないとか。

「何かコンパクトな電動ガン欲しいんだけど」

と書き込んだところ、P90とかG36CとかSIG552とかAKS74UとかHK416Cとか

クッソつまんねぇ選択肢ばっかり上げやがるのね。

我輩はねぇ、今更マルイの電動ガンなんか欲しくねぇんだよ!

マルイというメーカー、嫌いじゃないけど好きじゃない。

ていうか毎回言っているだろ我輩!

「AK74よりも新しい世代の武器には興味が全く湧かねぇ!」

「おなごは若い方がチ★ピクするけど、銃器は古いのしか興奮しねぇ!」とね。

「何だこのオッサン!?」と思わない人だけ読んで、どうぞ。

しっかしまぁ、ストック折りたたみ(持ち運びのサイズがコンパクト)、

なるべく我輩の手持ちのマガジンが使用可能(購入時の費用削減)、

バッテリーも専用品必須ではなく、出来れば使いまわし可能、

そして尚且つ、研修終了後もずっと持っていたいと思わされる逸品ともなると、

なっかなか見つからないのが現実ってもんですなぁ。

ていうかさ、ココ数年何処のガンショップも

M4のカスタム系ばっかしか売っていないのよねぇ。

クラシックでマニアックな武器ってそんなに需要がねぇのかなぁ?

ま、ココ数年有料フィールド参加者とかご新規さんの武器を見ていると、

レール付きのM4系列ばかり散見されるんでそんなもんなんでしょう。

でも、我輩はM4系列の武器なんて鼻クソほども欲していません。

というわけで以前よりずっと気になっていた

アレに手を出してみることにしたのです。

コイツは以前、タイトロープでの戦の時にフルサイズのヤツを見て以来、

ずっと我輩の脳裏に焼き付いて離れなかったブツ。

ソレはね、ARESのVZ-58という

旧チェコスロバキアのライフルです。

我輩が今回購入したのはフルサイズの方ではなく、

サブマシンガンサイズのVZ-58Sというモデル。

コレぐらいのサイズならPDW、パーソナルディフェンスウェポンと言っても差し支えないか?

AKに似ているけど口径が7.62mm×39(AK47、AKMと同じ弾薬)という事項以外は

構成、作動システム、セレクターの位置、マガジンの形状と、

AKとは全く互換性もへったくれもないという独自設計のアサルトライフル。

言うなればAKBとももクロぐらい違いすぎるシロモノ。

旧チェコスロバキアはワルシャワパクトに属していながら、

カラシニコフに準じたライフルを作らなかった理由はソ連が気に入らないという以前に

この国は昔から銃器開発、製造に関しては際立った技術力を有していたんで、

(ZB26という当時としては革新的なマシンガンを作った国ですしね)

工業力に長けた国としてのプライドがあったのでしょう。

お値段はジーリーショップというところで30000円ぐらい。

最近出来た吉六会の単位で言うと0.6パットン(1パットン=50000円ぐらい)。

余談ですが、久しぶりに新品の電動ガン購入した我輩。

誰だ、貧乏人がいるぞって呟いているやつは?

尚、付属品は本体とマガジン、チャージングロッドとクリーニングロッド、

そして図しか載っていない申し訳程度の取扱説明書。

粗悪BB弾とか謎バッテリーとか日本では使えない充電器は付いていません。

何で我輩がコイツを買うに至ったのか、理由は3つあります。

まず一つ、1958年採用という古さ。

1958年といえばスバル360がデビューした年ですよ。

吉六会同志なんか誰も存在はおろか、精子にすらなっていねぇ時代。

最近PPShみたいな古い鉄砲が愛おしくて仕方が無い我輩にとって、

「弾が出る程度の能力」的な武器ってたまらなく魅力的なんです。

人間工学?使い勝手?ソレって美味しいの?

ところでこのVZ58って言うライフル、

昔の、ていうかオリジナルは木製グリップ&ストックなんですが、

ARESがモデルアップしたのは近代のモデルなので、

グリップやハンドガードが樹脂製になります。

尚、ARESがモデルアップしているのはフォールディングストックの

VZ58Vというモデルのみなので固定ストックのモデルが無いのは残念。

そしてもう一つ、コイツをフィールドで見たことがない。

東側のエアガンなんて唯でさえお目にかからないというこのご時世、

旧チェコスロバキアの武器なんて誰も手を出そうとしないであろうから

我輩が所有することで唯一無比の存在になれるという目論見。

基本長い武器が好きな我輩的にコンパクトな電動ガンってぇシロモノには

あまり愛情を注げないというのが正直な心情なんですが、

VZ-58Sぐらいにマニアックなブツならば研修から帰ってきた後も、

愛情を持って接することが出来るんじゃなかろうか?

ただ、プレイヤーの大多数はVZ58の存在自体知らないでしょうし、

VZという名称から「ソレってスコーピオンですか?」と言われる可能性微レ存。

ていうか知らなさすぎて誰からも注目されないでしょうね。

だからARESのVZ-58Sのレビューを載せたところで誰得なんだかと。

そして最後の1つ、そして最大の要点。

ストックを折りたたむとコンパクトであること。

この状態だとAKS74Uクリンコフとほぼ同じサイズです。

コイツより短いフルサイズ電動ガンを求めるとなると、

MP5Kか現在絶版のUZIを買うしかありません。

研修先にはクルマを乗って逝けないので、

武器や装備は事前に宅急便で送る必要があります。

そうなると研修先に送るダンボールに収まる武器が必須だったのです。

また、研修先での置き場や持ち運びを考慮すると、

折りたたみストックで全長50cm以下である必要アリ。

さて、御託はこのへんで終わらせといて細部にツッコミを入れましょう。

しっかしARES製品は以前PPSh41を購入した際、

その剛健な造りと仕上げの良さに感銘を受け

「ああ、同じ中華メーカーでも独自開発メーカーは気合が違う(確信)」

「コピーするだけのメーカーとは出来栄えが段違いだ」と感じたのですが、

VZ58Sは正直、そこら辺の中華電動ガンと大差ないです。

正ネジで取り付けられているフラッシュハイダーは

ねじ込みが甘くてガタガタ浮いていますし、

更にねじ込もうとしたらハイダーの奥のネジ山少し潰れてんの。

フロントサイト周辺の塗装はモッタリしていますし、

ガスバイパス部分の部品はバリが残っています。

フロントサイトアッセンブリーは下から大きなイモネジで止めています。

申し訳程度の小さなハンドガードも若干雑な整形ですが、

コレに関しては多分実銃もこんな感じでしょうから(震え声)。

しかしガタつきが一切感じられないのは流石ARES製品。

βスペツナズよりも小さいハンドガードですが、

手を添えるには必要にして充分なサイズ、レールなんて要らない(確信)。

リアサイトはAKシリーズでお馴染みのタンジェントサイト。

中身は独自設計なのに、こういうところは独自性がないのね。

コレがかなりガッチリとハマっていて、

脱落の心配はなさそうですがどうやって取り外せば良いのやら?

大抵のAK系列の電動ガンはタンジェントサイトが90度起き上がって、

持ち上げるなり撚るなり、或いは板バネを外せばサイトが外せるんですがねぇ・・・

ココを外してレールを取り付ける予定だったんですが、完全に目論見が外れました。

尚、フロントサイトとリアサイトは20cmしか離れていないので、

正確なサイティングとか、命中精度に関しては期待しない方が良いでしょう。

フレームもパット見た感じでは結構きれいなんですが、

所々、仕上げが雑でボコボコしているのが残念。

多分素材はアルミダイキャストでしょう。

研修から帰ってきたらば全部色を剥がして、ブルーイングしてやろうか。

グリップは現代風の若干人間工学じみたモノが付属。

AKのグリップに比べると太いんですが、案外握りやすいです。

AKシリーズならば右側面には自己主張の激しいセレクターがあるのですが、

VZ58のセレクターはグリップ上部に居る謙虚なヤツ。

コイツ一見使いやすそうな位置に居ますが、人差し指では操作し難いです。

結局親指を持ってきて回さないと切り替え出来ません。

写真の状態で“安全”、単発は後ろ、連発は前。

安全状態だとセレクターが邪魔でトリガーに指を掛けづらくなっております。

クリック自体はカッチリしていて、誤作動を起こす心配はなさそうです。

フレーム上部の半分はボルト&コッキングレバー、後ろ半分がカバー。

ココにバッテリーを収納するので、頻繁に開閉するという事か、立て付けがガッタガタです。

特徴的なのがトリガーガードの形状。

左側半分(写真奥)にマガジンキャッチがあるという変な造りのために、

コスパの悪そうな形状になっているのはある意味共産主義的。

トリガーガード手前、右側(写真手前)の出っ張りがボルトストップ。

チャージングハンドルを引きながらココを押し込むと、ボルトが固定されます。

ボルトを固定すると上部が完全むき出し状態。

まるで64式みたいな作りですね。

中にある円盤はホップ調整のダイヤルです。

そしてチョコっとはみ出しているのがバッテリーのコネクタ。

左側面には何にもなく、スッキリとした形状。

フレームに有る2つの穴は別売りのマウントベースを取り付ける穴。

ここは後からネジで埋めとこう。

尚、マガジンリリースレバーがこちら側にあるので、

左手で銃を握って、右手でマガジン交換するのは至難の業。

折りたたみ式のストックは根元の出っ張りを握って開閉します。

ストックは畳んでも展開してもグラグラして、剛性感皆無。

形状も無骨そのもので、美的センスの欠片すら感じない共産主義デザイン。

バットプレート部分に多少の滑り止めでも有るかと思いきや、ツルンツルン。

ゴム板とか貼り付けてすべり止め加工してしまいたいですね。

一応、別売りでM4のストックを取付可能なカスタムパーツがアリます。

マガジンはAK47と形が似ていると言いたいところですが、

意外と似ていないし前方部分が意外と太い。

そして給弾口が全然別のところにありますので互換性皆無。

但し、形状は実際のマガジンっぽくって少しリアル。

装弾数は160発、予備マガジンのお値段は3500円ぐらい。

悲しいことに多弾数マガジンは用意されていません。

VZ58はマガジンキャッチがAK以上に扱いにくい、

そして我輩の財布には予備マガジンを買うカネがない。

そして何より、この短いボディにバナナマガジンはあまり格好良くない。

AKのバナナマガジンってぇのはフルサイズだからこそ映えるんですよ。

というわけで本体と一緒にSTANAGマガジンが使えるアダプタを購入。

取り付け方はピンを抜いて本来のマガジンキャッチを取り外し、

アダプターをの前方(マガジンの前方みたいな引掛けがある)を噛ませて、

再びピンを叩き込んで取り付けるだけ。

ボルトストップは再度取り付ける必要があります。

VZ58用M4用マガジンアダプターは

予備マガジンよりお値段が高い(5000円ぐらい)ですが、

コレで手持ちの旧世代M4用マガジンが使えるので、

品薄気味な予備マガジンを探す&買う手間も省けるし、

何よりも使える装備の幅が広がるのがよろしい。

そして見た目が随分纏まりよくなった気がします。

ま、東側の銃なんで「5.56mmは邪道だ!」という意見も聞こえそうですがね。

でもね、フレームには5.56mmと刻印されているんで、

本来のあるべき姿に戻ったと言えるんじゃないですか(ゲス顔)。

ていうかこのVZ58自体が現在生産されているモデルで、

そのラインナップには5.56mmも存在しているということで

口径の表示が7.62mm×39ではないみたいなのです。

フルサイズのVZ58はハンドガード内にバッテリーを収めるのに対し、

VZ58Sは他社AK系みたいにアッパーレシーバー内に収めるのですが、

コレがねぇ、修羅の道となろうとは思いもしませんでした。

まずはストック根元にあるピンを左側から押し込み、

ピンをある程度抜きます(ストッパーがあるので全部抜かなくていい)。

ピンを抜くことで後部のカバーが外れるので、

ボルトアッセンブリーを後部にスライドして、

切り溝から抜けばアッパー部分がむき出しになるので、

この部分に7.4V 1200mAh AK用リポバッテリーを突っ込めばいい。

一応ね、ショップのHPにはそういう説明が書かれていたんですよ。

まあ悲しいことに、我輩の手元には細長いリポバッテリーがなかったんで、

ピーマン職人から「おまたせ!小さいリポしか無かったけどいいかな?」

な感じで頂いたETIの800mahのバッテリーを頂いてブチ込もうとしたら・・・

ファッ!?バッテリーが収まりません。

ボルトアッセンブリー内部の空間にバッテリーが入り切らないのでございます。

おいおい、コレはヒョットして各ショップで売っているであろう、

VZ58S対応と記載されているバッテリーじゃないとダメなのか?

ふざけんな!(声だけ迫真)

しかし、対応、専用とされているバッテリーは何処も売り切れ、

でもサイズが記載されていたんで比べてみたら・・・

太さはこのちっこいバッテリーと同じでした。

という事は?この製品は不良品ということなのか?

それとも、VZ58Sは本来こういうもんなのか?

我輩的には「だからこんなんじゃ商品になんねぇんだよ(棒読み)」と言いたい。

さあココでコイツをどうしてやるべきか、悩むことになります。

時間があればショップやメーカーに問い合わせて、ていうか問い詰めて、

ボルトの交換品を送ってもらうか、対処法を聞くなりするのですが、

研修の日まで時間がないのでそんな悠長なことはしていられない。

中身を削ってバッテリーが収まるようにしてやるか、

それとも、配線の取り回しでどうにか解決するものなのか、

最終手段は外装バッテリーで運用するか、さあどうしてくれようか?

とりあえずボルトの中身削ってみたけど、ダメみたいですね(諦観)。

でも一応、バッテリーさえ繋げれば「撃とうと思えば(王者の風格)」。

作動点検は可能なので射撃だけしてみたところ、

メカボックスの作動音は落ち着いているから機関部は問題なさそうですが、

ホップは最強にしてやっと普通に弾が飛ぶという体たらく、

そして時々、あらぬところに弾が飛んで行く。

弾速系が壊れているのでパワーは測定不能ですが、

1m先のダンボールを貫通しないからソコまでパワーはない感じ。

うーむ、コレはバッテリー搭載問題と重ねて分解必須のようですな。

追記:フルサイズのVZ-58はハンドガード内に

セパレートタイプのリポバッテリーを収める仕様らしいですが、

そのハンドガード内もキッツキツらしくてまともに収まらないとか。

2017年10月12日

パーソナルディフェンスな武器が欲しい

近いうちに3週間ほど静岡に研修に逝くんで、

現在静岡在住のヅイマー氏orコマさんと一緒に

サバゲーするためのコンパクトな武器が欲しいと妄想していたところ、

スカルガンナー氏がM240と共に「これヤフオクで売っぱらって」と持ってきたのが

VFCのKAC PDWでした。

むむむ、コレは我輩にKAC PDWのレビューを書けという事かね?

この記事を掲載するために実銃のKAC PDWについて調べたんですが、

コイツってプロトタイプのみで市販されてないらしいですね。

近接戦闘で弾数が多く、取り回しのしやすい高威力の銃器というコンセプトに基づき、

SR16とかで知られるナイツアーマメントが開発した銃器らしいんですが、

生産に至らなかったということは性能面で問題があったのか、

それとも他社のシェアに食い込む自身がなかったから販売に至らなかったのか?

実銃では6mm×35弾という特殊な弾薬を使用するため、

M4よりも撃ちやすく、近距離の命中精度が高いという噂だったようですが、

従来とは違う弾薬を使用する武器ってある意味冒険的というか、

販売面に関してはリスキーな気がする。(だから売らなかったのか?)

そんなプロトタイプのみの存在だったにも関わらず、

紹介されるやいなや速攻で開発、販売にこぎつけてしまうVFC、

海外メーカーの腰の軽さというか、商売に対する熱意が伺えますな。

逆の言い方をすれば、マルイの展開の遅さが(以下略)

VFCのKAC PDWは外装キットとして販売されているのが主で、

一部はショップにてメカボックスを組み込まれて販売していた模様。

スカルガンナー氏が仕入れた個体も完成品として販売していたものだとか。

サイズ的にはM4よりも少々短い程度。

サバイバルゲームで使う武器としてはコンパクトな部類ですが、

馬鹿みたいに短いかと言われると案外そうでもない中途半端。

フルメタルなので重量は少々重め(この状態で3kg弱ぐらい)ですが

苦になるほどではなく、ちょうどいい重さで重量バランスも適切。

特徴的かつ、好き嫌いが分かれそうなのはこのバレル。

ボコボコにして全体の面積を多くすることで

射撃時の放熱性を高める効果があるようですが、

こういう凝った加工がある武器って生産性低そうでコストも高そう。

VFCのKAC PDWはスタンダードとデラックスがあって、

デラックスの場合はアウター部分が取り外し可能で短くすることも出来るようですが、

このモデルはスタンダードなのか、いくら捻っても外せませんでした。

ハンドガードは独立したものではなく、アッパーフレームと一体になったもの。

メタルフレームなので剛性感は極めて高し。

フォアグリップを握ってもしっかりしております。

但しハンドガード内にバッテリーを収める空間が皆無なので、外付け必須。

だからバッテリーコードが外に飛び出しているのがちょっと興ざめ。

AN/PEQ-15タイプとかのバッテリーケースを別途購入する必要があります。

尚、右側のレールは左と比べると少し短くなっております。

フォアグリップは社外品で、本来はナイツタイプのやつが付いているとの事。

まあこういうエアガンは、自分の好みで色々と変えられるのが魅力ですからね。

折りたたみ&取り外し式のフロントサイトは上下左右の調整が可能。

フレームが綺麗なのは流石VFC。ナイツアーマメントの刻印もシャープ。

DBOYやGOLDEN EAGLEと言った中華製品とは一線を画する部分ですね。

KAC PDWという名称ですが、基本的な構成はM4と同様なので、

M4ユーザとしては特に頭をひねる部分はないはずです。

多分分解方法もM4に準ずるものだと考えてよいかと。

(アッパーとロアのフレーム分離に関しては全く同様)

M4との違いはセレクターがHK416みたいなアンビタイプです。

クリック感は今一つで、写真を見ての通りビシっと決まらない。

でもセミフルの切り替えは確実なんで、まあ多少はね。

グリップはツルンとしていてホールド感に疑問を感じますが、

マルイのM4グリップよりは細身な感じがして握りやすいのが我輩的には好み。

ま、コレも不満がある人は交換すればいいだけの話です。

因みにセレクター前方にある見慣れないプレートのパーツは、

トリガーピンを固定&脱落防止するためのパーツ。

M4に準ずる形状ですが、所々M4的じゃない造形があるのもコイツの魅力。

AKMとAK74の違いみたいな感じで所有欲を掻き立てる部分ですかね?

我輩はマガジンキャッチ部分の造形が好きです(小並感)。

尚、フレーム後端の穴はQDスイベルを取り付ける穴。

付属のマガジンは樹脂製で、120連のノーマルタイプ(刻印付き)。

樹脂製なので軽くて沢山持ち運べるのが魅力です。

勿論、M4用のマガジンポーチにも収まりますが若干スカスカ。

このタイプのマガジンの多弾数タイプはないようなので、

トリガーハッピーには弾数的に物足りませんが、

マルイの旧世代M4マガジンも使用可能ですので、

多弾数マガジンやドラムマガジンを取り付けて撃ちまくることも可能です。

VFCのKAC PDWの面白い機能が1つ。

チャージングハンドル(略してチャーハン)を引くと

チャンバーを覆うカバーが後退したままの状態で固定されます。

んで、ホップを調整した後はフレーム左側のボルト閉鎖ノブを押せば良し。

マルイのSR16と似たようなリアサイトが付いているんで、

サバゲーで使うにあたって光学照準器は必要ないのかもしれませんが、

レールマウントが付いているエアガンに光学サイトが無いのはなんか間抜けです。

ていうかさ、M4とか買う人って光学照準器乗せるの前提だよね?

ドットサイト買うカネがないのにM4欲しいとか抜かしているやつって池沼でしょ?

個人の好みでスコープなり、ホロサイトなり、COMPM2なり

好きなものを載せればいいんでしょうが

コンパクトさを活かすにはAIMPOINT T1タイプが個人的好み。

ただコイツ、電池がコンビニでも売っている一般的なCR2032じゃなくて、

家電屋さんやホムセンにしか売っていなくて値段が高いCR1620なのが悩みどころ。

実銃はボルトシステムが前にあるので、ストックチューブがありません。

だからLR300みたいに折りたたみ式ストックになった模様。

ストックが折りたためるので持ち運び時のサイズが短くなるのが利点。

但し、ストックのサイズを調整できないのが難点。

ストックの折りたたみは付け根のボタンを押し込んでスイングします。

ストックにストッパーがあるので引き伸ばす時はそのまま引っ張ればおk。

尚、フレームとヒンジ部分が一体化したデザインのため、

ストックの交換は多分不可能。

ストックを折りたたむと結構コンパクトになりますが、

実はAK74より若干マシな程度だという事実。

少なくともAKS74Uよりはコンパクトではありません。

メカボックスはマルイのヴァージョン2なので

性能的には中身をどれだけ調整したかによるでしょう。

バレルはM4よりも5cm程短いですが、精度的には大差ない感じです。

まあ電動ガンの性能なんてARESのハニーバジャーみたいな

電子制御とか付いていない限りどれもそう大差ありませんからね。

じゃあ使いやすいかと言われると基本が旧世代M4なので使い易いです。

昔からM4に慣れ親しんでいる人なら違和感なく扱えるでしょう。

但し、構成自体は旧世代M4に準じてはいますが、

フロント周りやストックは専用なのでカスタムの幅は少ないです。

ま、コイツ自体がカスタムされた完成形なので、

外装を弄る要素が少ないのは致し方ないところでしょう。

販売当時は鳴り物入りで現れたKAC PDWでしたが、

カスタムの幅の無さと独特な構成が受け入れられなかったのか、

後発の誰得M4カスタムに押されて存在感が薄くなってしまったみたいです。

バッテリー外装式というシステムが嫌われた要因なのかもしれませんが、

無理やりストックチューブにバッテリーを押し込むよりは

スマートなバッテリー交換が可能なのでそこら辺どうなんでしょ?

やっぱストックが調整できないのがイカンかったのかなぁ?

フィールドでもあまり見かけないところを見ると、

フォールディングストックのM4系というシロモノは

ユーザーとしてはあまり嬉しいものではないのかもしれません。

我輩的にはKAC PDWの形状(特にストック)は好きですし、

VFC製品ということで全体的なリアリティが高く、質感も整形も良く、

コレクションとしても価値があるという麺では評価したい逸品だと思うのですが、

現在我輩が欲しているのはもっとコンパクトなPDWなので、

M4より少々短い程度の武器には興味が無いのでございます。

でもヤフオクに出してみたら35000円ぐらいという

購入価格よりは多少安いぐらいのお値段で取引されちゃったんで、

やはり外装の出来がよろしいVFC製品は流石だなと思った次第です。

現在静岡在住のヅイマー氏orコマさんと一緒に

サバゲーするためのコンパクトな武器が欲しいと妄想していたところ、

スカルガンナー氏がM240と共に「これヤフオクで売っぱらって」と持ってきたのが

VFCのKAC PDWでした。

むむむ、コレは我輩にKAC PDWのレビューを書けという事かね?

この記事を掲載するために実銃のKAC PDWについて調べたんですが、

コイツってプロトタイプのみで市販されてないらしいですね。

近接戦闘で弾数が多く、取り回しのしやすい高威力の銃器というコンセプトに基づき、

SR16とかで知られるナイツアーマメントが開発した銃器らしいんですが、

生産に至らなかったということは性能面で問題があったのか、

それとも他社のシェアに食い込む自身がなかったから販売に至らなかったのか?

実銃では6mm×35弾という特殊な弾薬を使用するため、

M4よりも撃ちやすく、近距離の命中精度が高いという噂だったようですが、

従来とは違う弾薬を使用する武器ってある意味冒険的というか、

販売面に関してはリスキーな気がする。(だから売らなかったのか?)

そんなプロトタイプのみの存在だったにも関わらず、

紹介されるやいなや速攻で開発、販売にこぎつけてしまうVFC、

海外メーカーの腰の軽さというか、商売に対する熱意が伺えますな。

逆の言い方をすれば、マルイの展開の遅さが(以下略)

VFCのKAC PDWは外装キットとして販売されているのが主で、

一部はショップにてメカボックスを組み込まれて販売していた模様。

スカルガンナー氏が仕入れた個体も完成品として販売していたものだとか。

サイズ的にはM4よりも少々短い程度。

サバイバルゲームで使う武器としてはコンパクトな部類ですが、

馬鹿みたいに短いかと言われると案外そうでもない中途半端。

フルメタルなので重量は少々重め(この状態で3kg弱ぐらい)ですが

苦になるほどではなく、ちょうどいい重さで重量バランスも適切。

特徴的かつ、好き嫌いが分かれそうなのはこのバレル。

ボコボコにして全体の面積を多くすることで

射撃時の放熱性を高める効果があるようですが、

こういう凝った加工がある武器って生産性低そうでコストも高そう。

VFCのKAC PDWはスタンダードとデラックスがあって、

デラックスの場合はアウター部分が取り外し可能で短くすることも出来るようですが、

このモデルはスタンダードなのか、いくら捻っても外せませんでした。

ハンドガードは独立したものではなく、アッパーフレームと一体になったもの。

メタルフレームなので剛性感は極めて高し。

フォアグリップを握ってもしっかりしております。

但しハンドガード内にバッテリーを収める空間が皆無なので、外付け必須。

だからバッテリーコードが外に飛び出しているのがちょっと興ざめ。

AN/PEQ-15タイプとかのバッテリーケースを別途購入する必要があります。

尚、右側のレールは左と比べると少し短くなっております。

フォアグリップは社外品で、本来はナイツタイプのやつが付いているとの事。

まあこういうエアガンは、自分の好みで色々と変えられるのが魅力ですからね。

折りたたみ&取り外し式のフロントサイトは上下左右の調整が可能。

フレームが綺麗なのは流石VFC。ナイツアーマメントの刻印もシャープ。

DBOYやGOLDEN EAGLEと言った中華製品とは一線を画する部分ですね。

KAC PDWという名称ですが、基本的な構成はM4と同様なので、

M4ユーザとしては特に頭をひねる部分はないはずです。

多分分解方法もM4に準ずるものだと考えてよいかと。

(アッパーとロアのフレーム分離に関しては全く同様)

M4との違いはセレクターがHK416みたいなアンビタイプです。

クリック感は今一つで、写真を見ての通りビシっと決まらない。

でもセミフルの切り替えは確実なんで、まあ多少はね。

グリップはツルンとしていてホールド感に疑問を感じますが、

マルイのM4グリップよりは細身な感じがして握りやすいのが我輩的には好み。

ま、コレも不満がある人は交換すればいいだけの話です。

因みにセレクター前方にある見慣れないプレートのパーツは、

トリガーピンを固定&脱落防止するためのパーツ。

M4に準ずる形状ですが、所々M4的じゃない造形があるのもコイツの魅力。

AKMとAK74の違いみたいな感じで所有欲を掻き立てる部分ですかね?

我輩はマガジンキャッチ部分の造形が好きです(小並感)。

尚、フレーム後端の穴はQDスイベルを取り付ける穴。

付属のマガジンは樹脂製で、120連のノーマルタイプ(刻印付き)。

樹脂製なので軽くて沢山持ち運べるのが魅力です。

勿論、M4用のマガジンポーチにも収まりますが若干スカスカ。

このタイプのマガジンの多弾数タイプはないようなので、

トリガーハッピーには弾数的に物足りませんが、

マルイの旧世代M4マガジンも使用可能ですので、

多弾数マガジンやドラムマガジンを取り付けて撃ちまくることも可能です。

VFCのKAC PDWの面白い機能が1つ。

チャージングハンドル(略してチャーハン)を引くと

チャンバーを覆うカバーが後退したままの状態で固定されます。

んで、ホップを調整した後はフレーム左側のボルト閉鎖ノブを押せば良し。

マルイのSR16と似たようなリアサイトが付いているんで、

サバゲーで使うにあたって光学照準器は必要ないのかもしれませんが、

レールマウントが付いているエアガンに光学サイトが無いのはなんか間抜けです。

ていうかさ、M4とか買う人って光学照準器乗せるの前提だよね?

ドットサイト買うカネがないのにM4欲しいとか抜かしているやつって池沼でしょ?

個人の好みでスコープなり、ホロサイトなり、COMPM2なり

好きなものを載せればいいんでしょうが

コンパクトさを活かすにはAIMPOINT T1タイプが個人的好み。

ただコイツ、電池がコンビニでも売っている一般的なCR2032じゃなくて、

家電屋さんやホムセンにしか売っていなくて値段が高いCR1620なのが悩みどころ。

実銃はボルトシステムが前にあるので、ストックチューブがありません。

だからLR300みたいに折りたたみ式ストックになった模様。

ストックが折りたためるので持ち運び時のサイズが短くなるのが利点。

但し、ストックのサイズを調整できないのが難点。

ストックの折りたたみは付け根のボタンを押し込んでスイングします。

ストックにストッパーがあるので引き伸ばす時はそのまま引っ張ればおk。

尚、フレームとヒンジ部分が一体化したデザインのため、

ストックの交換は多分不可能。

ストックを折りたたむと結構コンパクトになりますが、

実はAK74より若干マシな程度だという事実。

少なくともAKS74Uよりはコンパクトではありません。

メカボックスはマルイのヴァージョン2なので

性能的には中身をどれだけ調整したかによるでしょう。

バレルはM4よりも5cm程短いですが、精度的には大差ない感じです。

まあ電動ガンの性能なんてARESのハニーバジャーみたいな

電子制御とか付いていない限りどれもそう大差ありませんからね。

じゃあ使いやすいかと言われると基本が旧世代M4なので使い易いです。

昔からM4に慣れ親しんでいる人なら違和感なく扱えるでしょう。

但し、構成自体は旧世代M4に準じてはいますが、

フロント周りやストックは専用なのでカスタムの幅は少ないです。

ま、コイツ自体がカスタムされた完成形なので、

外装を弄る要素が少ないのは致し方ないところでしょう。

販売当時は鳴り物入りで現れたKAC PDWでしたが、

カスタムの幅の無さと独特な構成が受け入れられなかったのか、

後発の誰得M4カスタムに押されて存在感が薄くなってしまったみたいです。

バッテリー外装式というシステムが嫌われた要因なのかもしれませんが、

無理やりストックチューブにバッテリーを押し込むよりは

スマートなバッテリー交換が可能なのでそこら辺どうなんでしょ?

やっぱストックが調整できないのがイカンかったのかなぁ?

フィールドでもあまり見かけないところを見ると、

フォールディングストックのM4系というシロモノは

ユーザーとしてはあまり嬉しいものではないのかもしれません。

我輩的にはKAC PDWの形状(特にストック)は好きですし、

VFC製品ということで全体的なリアリティが高く、質感も整形も良く、

コレクションとしても価値があるという麺では評価したい逸品だと思うのですが、

現在我輩が欲しているのはもっとコンパクトなPDWなので、

M4より少々短い程度の武器には興味が無いのでございます。

でもヤフオクに出してみたら35000円ぐらいという

購入価格よりは多少安いぐらいのお値段で取引されちゃったんで、

やはり外装の出来がよろしいVFC製品は流石だなと思った次第です。

タグ :大人の玩具

2017年10月04日

機関銃にはロマンがあるけど年寄りにはキツイw

先日、同志スカルガンナー氏が要らないエアガンを

ヤフオクに出したいと言って我輩の元に色々持ってきやがりました。

その中に凄く・・・大きいですなやつが居ましてねぇ・・・

ソレはある意味同志のシンボル的アイテムであり、

同志の口癖と言えば「汚物は消毒だ!」というイメージを築き上げた武器、

“トリガーハッピー製M240 GPMG”。

通称“汚物消毒銃器”と呼ばれて周囲をドン引きさせていたブツです。

因みにM240とはベルギーのFN MAGという機関銃を

米軍がM60の代替、後継として採用したモノで、

口径はM60と同じく7.62mm×51。

日本ではM60やMINIMIと比べるとマイナーな銃器扱いみたいですが、

ベルギーやアメリカ以外にもイギリス、スウェーデン、オーストラリア、台湾、

その他80カ国ぐらいで採用されているというメジャーな機関銃なんです。

同志がコイツを仕入れたのは今から10年ぐらい前ですかねぇ?

吉六会の3大悪意の2人、同志イラ魔王殿か電マ野郎様のどっちかが、

「そうだいいこと思いついた、吉六会の入会条件に、

『機関銃所有』という事項を付けようぜ(ゲス顔)!」という

誰得なのか全く理解出来ねぇ発言をしやがったんですよ。

当時A&K製MINIMIが30000円ぐらいで出回りだした頃で、

同志一同、仲良くMINIMIを仕入れてニヤニヤしていたんですがね、

人と同じ鉄砲を持ちたくない捻くれ者のスカルガンナー氏は何を血迷ったのか、

このそびえ立つク●みたいなマシンガンを仕入れやがったんですね。

因みに購入価格は200000円ぐらいと言っていたよーな?

んで、MSCの方々と高原で合同サバゲーの時に、

同志一同で機関銃持ってきてドヤ顔で並べてみたんですねぇ。

しかし、現時点で同志の中にこれらの機関銃を未だ所有しているのは、

何人ぐらい存在するのやら全く。

トリガーハッピー製のM240は完成品としてではなく、

マルイのM14のメカボを組み込む外装キットとして販売されていました。

イノカツ、VFCと言った当時の真っ当な海外トイガンメーカーは

メカボックスの特許絡みでマルイの逆鱗に触れないようにするためか、

外装だけを販売しているというのがスタンダードでしたね。

LCTなんかは今でも外装キットだけ販売していますよね。

スカルガンナー氏が仕入れたのはショップがメカボックスや

インナーバレルを組み込んで完成品として販売していたものだそうです。

なのでインナーバレルの長さやメカボックスのパワーはM14のノーマルと大差ない模様。

尚、随分デカくて迫力のある外観を持つトリガーハッピーのM240ですが、

重量的にはMINIMIと同程度か、下手したら軽いかもしれない。

MINIMIやPKMと違って、アルミ削り出しで作られているんですねコレ。

だから細かい部分の造形がシャープなのが特徴。

安物中華製のもっさり感はどこにもありません。

フラッシュハイダーやフロントサイトもシャキッとした印象です。

フロントサイトは別パーツで調整可能。

フラッシュハイダーはフロントサイトポストにねじ込まれる形状で

ハイダー部分に雄ねじが付いています。

正ネジですが14mm系よりもデカい為、社外品ハイダーは付けられません。

ヒートガードもシボが入った上質感溢れる仕上げ。

サビが年月を感じさせますが、ソレもまた味わい深い。

左右に組み込まれたレールシステムも歪みねぇ出来栄え。

M240の元となったFN MAGはレールが付いていませんが、

このレール自体は後付のようなものなので外して運用することも可能です。

マシンガンらしさを強調するバイポッドは鉄製。

展開は根元のストッパーを開放して、バイポッドを摘んでスイングします。

ただ、このストッパーがアホかって言う程固くてガッチガチ。

尚、バイポッドを外すと少し軽くなるという利点がありますが、

置く場所が限定されてしまうという難点があります。

重量の大半を占めるであろうボディもアルミ製。

給弾口はこちら側になります。

グリップは後ろのピン1本のみで固定されています。

少々ぐらつき感はありますが、外れそうな程ではありません。

セイフティはグリップ上部の出っ張りを押し込むだけ。

トリガーをロックする機構なので動作は確実です。

勿論、作動はフルオートオンリー。

反対側はベルトリンクの排莢口があります。

実銃では薬莢は下部から排莢される模様。

キャリングハンドルは可動式ですが、銃にガッチリと固定されます。

このまま持ち運んでもびくともしません。

射撃時はロックを開放して横にずらします。

コッキングレバーはフルストロークで稼働しますが、

動きが軽いのが少し興ざめかな?

こちら側にセイフティが出っ張ると安全状態。

トリガー機構はスイッチ直押し。

リアサイトの作り込みも気合が入っていますし、調整も可能。

リアサイトを立てて長射程用にすることも出来ますが、そこまで弾飛ばねぇです。

ストックは樹脂製でシボ加工も綺麗。

このご時世調整出来ないストックなんてとお思いの方も居られるでしょうが、

ストックの調整なんてこまけぇ事を気にする人に機関銃は扱えません。

まあそれ以前に、M240の元となったFN MAG自体は1950年代のマシンガンですし、

ストックも元々は木製なんですよねぇ。

ストック根元のストッパーを開放してスライドさせるとストックが外れます。

バネがしっかりと利いているので不意に脱落することはありません。

くびれのあるストックなのでニッ水のラージバッテリーは搭載できませんが、

3000mAの大型リポバッテリーは搭載可能です。

ミニバッテリーも使えますが、装弾数が多いから大容量が便利。

ストックを外さなくてもバッテリー交換は可能ですが、

そうなるとネジ止めされているストックのバットプレートを

ドライバーで緩めなければいけないのでどう考えてもストック外すほうが楽。

実銃同様にバレルを外すには写真で親指で押している部分を押さえ、

キャリングハンドルのロック部分を開放して上にして揺すれば外れます。

バレルが外れるタイプの機関銃は弾づまりした時に

トラブルシューティングし易いのがいいですね。

アウターバレルを引っこ抜くとチャンバー丸出し。

チャンバーはGOLDEN EAGLEやS&TのM240と同じ模様。

ま、後発製品はトリガーハッピーのコピーでしょうから当然か?

でも恐らく、作りに関してはコッチの方が断然上でしょう。

M240は本来ベルトリンク給弾のマシンガンなので、

弾倉、マガジンというものは存在しないのでありますが、

流石にマガジンがないとサバゲーでは使えないのが現実。

なのでベルトリンクを突っ込むポーチがマガジンとして付属しております。

取り付け方はまずフィードカバーを開けるところから始まります。

写真で示している部分にマガジンのステイを引っ掛けます。

マガジンを本体に引っ掛けると必然的に給弾部分がチャンバーの口と合います。

そしたらマガジンから飛び出しているコネクタをフィードカバー内部にあるコネクタと接続。

そうすることで本体バッテリーから電源を供給しながら、

マガジンが作動して本体に弾が給弾されるという仕組みです。

ポーチの中身は厚紙という値段的にあり得ない作りのマガジンは

装弾数4000発ぐらいぶち込めます。

尚、使っているうちにこの厚紙が多少変形して少し残念な事態になる模様。

但し、給弾不良は殆ど起こったことはないらしい。

一番の問題はマガジンが左側にはみ出すような形状なので、

構えるのも持ち運ぶのも難があるのですねぇ。

同志はレイル部分にフォアグリップを取り付けて、

ザクマシンガンみたいな構え方で弾をばらまいていましたが、

普通に構えて狙いながら撃つとしたら排莢口部分を握る事になります。

実銃だとありえない撃ち方なんですが、多少は仕方ないね。

組み立てると全長125cmあるデカブツなので、

フィールドに持ち出すのも一苦労なのが最大の難点。

同志はホムセンで購入したRV BOXに分解して持ってきておりました。

コイツが丸ごと収まるガンケースなんてそうそうありませんからね。

M240ぐらいデカいマシンガンともなると所有欲も優越感も満たせるでしょう。

しかしコイツをサバゲーで使うとなるとクソ長くて使える場所が限定されるし、

マガジンの位置がよろしくないので狙い撃ちするのも一苦労。

バイポッドを展開してプローンで構えて撃つならいいんでしょうが、

狙われたら一巻の終わりですし、どーせなら立射で撃ちまくりたい。

マシンガンと言えば王道を往くランボー撃ちでしょう?

宮崎では以前は「ノーマル電動ガンは300発制限、機関銃は無制限」

と言ったルールを適応しているフィールドがあったんで、

そういう場所では火力的にマシンガン有利だったんですが、

最近流行りの有料フィールドは初心者向けに弾数無制限の場所が多いので、

そうなるとクソ重くて長いマシンガンのアドヴァンテェジゼロ。

そして何よりも、我輩みたいな貧乏人には、

大量の弾を詰め込める武器があっても弾を買うカネがない。

「たまに撃つ、弾がないのが玉に瑕」

宮崎に戻ってから我輩、MINIMI1回もゲームに持ち出していませんw

スカルガンナー氏がM240を手放すと言ってウチに持ってきた時、

「値段次第で我輩が買っちゃおうかな?」なーんて邪な考えも浮かんだんですが、

これだけデカい武器を使おうとする威勢も無くなりつつある歳頃なんですよ。

でも確かにね、こういう武器を持ってフィールドに出るとね、

注目度も結構なもんですしドヤ顔になっちゃうんですよ。

「マシンガンは漢(おとこ)のロマン(断言)!」異論は認めん。

だからこういう武器を否定するつもりはないですし、

欲しいプレイヤーが居るというのであれば止めはしませんが、

精神的&肉体的な余裕と弾を買う金銭的余裕がなければオススメはしませんね。

ヤフオクに出したいと言って我輩の元に色々持ってきやがりました。

その中に凄く・・・大きいですなやつが居ましてねぇ・・・

ソレはある意味同志のシンボル的アイテムであり、

同志の口癖と言えば「汚物は消毒だ!」というイメージを築き上げた武器、

“トリガーハッピー製M240 GPMG”。

通称“汚物消毒銃器”と呼ばれて周囲をドン引きさせていたブツです。

因みにM240とはベルギーのFN MAGという機関銃を

米軍がM60の代替、後継として採用したモノで、

口径はM60と同じく7.62mm×51。

日本ではM60やMINIMIと比べるとマイナーな銃器扱いみたいですが、

ベルギーやアメリカ以外にもイギリス、スウェーデン、オーストラリア、台湾、

その他80カ国ぐらいで採用されているというメジャーな機関銃なんです。

同志がコイツを仕入れたのは今から10年ぐらい前ですかねぇ?

吉六会の3大悪意の2人、同志イラ魔王殿か電マ野郎様のどっちかが、

「そうだいいこと思いついた、吉六会の入会条件に、

『機関銃所有』という事項を付けようぜ(ゲス顔)!」という

誰得なのか全く理解出来ねぇ発言をしやがったんですよ。

当時A&K製MINIMIが30000円ぐらいで出回りだした頃で、

同志一同、仲良くMINIMIを仕入れてニヤニヤしていたんですがね、

人と同じ鉄砲を持ちたくない捻くれ者のスカルガンナー氏は何を血迷ったのか、

このそびえ立つク●みたいなマシンガンを仕入れやがったんですね。

因みに購入価格は200000円ぐらいと言っていたよーな?

んで、MSCの方々と高原で合同サバゲーの時に、

同志一同で機関銃持ってきてドヤ顔で並べてみたんですねぇ。

しかし、現時点で同志の中にこれらの機関銃を未だ所有しているのは、

何人ぐらい存在するのやら全く。

トリガーハッピー製のM240は完成品としてではなく、

マルイのM14のメカボを組み込む外装キットとして販売されていました。

イノカツ、VFCと言った当時の真っ当な海外トイガンメーカーは

メカボックスの特許絡みでマルイの逆鱗に触れないようにするためか、

外装だけを販売しているというのがスタンダードでしたね。

LCTなんかは今でも外装キットだけ販売していますよね。

スカルガンナー氏が仕入れたのはショップがメカボックスや

インナーバレルを組み込んで完成品として販売していたものだそうです。

なのでインナーバレルの長さやメカボックスのパワーはM14のノーマルと大差ない模様。

尚、随分デカくて迫力のある外観を持つトリガーハッピーのM240ですが、

重量的にはMINIMIと同程度か、下手したら軽いかもしれない。

MINIMIやPKMと違って、アルミ削り出しで作られているんですねコレ。

だから細かい部分の造形がシャープなのが特徴。

安物中華製のもっさり感はどこにもありません。

フラッシュハイダーやフロントサイトもシャキッとした印象です。

フロントサイトは別パーツで調整可能。

フラッシュハイダーはフロントサイトポストにねじ込まれる形状で

ハイダー部分に雄ねじが付いています。

正ネジですが14mm系よりもデカい為、社外品ハイダーは付けられません。

ヒートガードもシボが入った上質感溢れる仕上げ。

サビが年月を感じさせますが、ソレもまた味わい深い。

左右に組み込まれたレールシステムも歪みねぇ出来栄え。

M240の元となったFN MAGはレールが付いていませんが、

このレール自体は後付のようなものなので外して運用することも可能です。

マシンガンらしさを強調するバイポッドは鉄製。

展開は根元のストッパーを開放して、バイポッドを摘んでスイングします。

ただ、このストッパーがアホかって言う程固くてガッチガチ。

尚、バイポッドを外すと少し軽くなるという利点がありますが、

置く場所が限定されてしまうという難点があります。

重量の大半を占めるであろうボディもアルミ製。

給弾口はこちら側になります。

グリップは後ろのピン1本のみで固定されています。

少々ぐらつき感はありますが、外れそうな程ではありません。

セイフティはグリップ上部の出っ張りを押し込むだけ。

トリガーをロックする機構なので動作は確実です。

勿論、作動はフルオートオンリー。

反対側はベルトリンクの排莢口があります。

実銃では薬莢は下部から排莢される模様。

キャリングハンドルは可動式ですが、銃にガッチリと固定されます。

このまま持ち運んでもびくともしません。

射撃時はロックを開放して横にずらします。

コッキングレバーはフルストロークで稼働しますが、

動きが軽いのが少し興ざめかな?

こちら側にセイフティが出っ張ると安全状態。

トリガー機構はスイッチ直押し。

リアサイトの作り込みも気合が入っていますし、調整も可能。

リアサイトを立てて長射程用にすることも出来ますが、そこまで弾飛ばねぇです。

ストックは樹脂製でシボ加工も綺麗。

このご時世調整出来ないストックなんてとお思いの方も居られるでしょうが、

ストックの調整なんてこまけぇ事を気にする人に機関銃は扱えません。

まあそれ以前に、M240の元となったFN MAG自体は1950年代のマシンガンですし、

ストックも元々は木製なんですよねぇ。

ストック根元のストッパーを開放してスライドさせるとストックが外れます。

バネがしっかりと利いているので不意に脱落することはありません。

くびれのあるストックなのでニッ水のラージバッテリーは搭載できませんが、

3000mAの大型リポバッテリーは搭載可能です。

ミニバッテリーも使えますが、装弾数が多いから大容量が便利。

ストックを外さなくてもバッテリー交換は可能ですが、

そうなるとネジ止めされているストックのバットプレートを

ドライバーで緩めなければいけないのでどう考えてもストック外すほうが楽。

実銃同様にバレルを外すには写真で親指で押している部分を押さえ、

キャリングハンドルのロック部分を開放して上にして揺すれば外れます。

バレルが外れるタイプの機関銃は弾づまりした時に

トラブルシューティングし易いのがいいですね。

アウターバレルを引っこ抜くとチャンバー丸出し。

チャンバーはGOLDEN EAGLEやS&TのM240と同じ模様。

ま、後発製品はトリガーハッピーのコピーでしょうから当然か?

でも恐らく、作りに関してはコッチの方が断然上でしょう。

M240は本来ベルトリンク給弾のマシンガンなので、

弾倉、マガジンというものは存在しないのでありますが、

流石にマガジンがないとサバゲーでは使えないのが現実。

なのでベルトリンクを突っ込むポーチがマガジンとして付属しております。

取り付け方はまずフィードカバーを開けるところから始まります。

写真で示している部分にマガジンのステイを引っ掛けます。

マガジンを本体に引っ掛けると必然的に給弾部分がチャンバーの口と合います。

そしたらマガジンから飛び出しているコネクタをフィードカバー内部にあるコネクタと接続。

そうすることで本体バッテリーから電源を供給しながら、

マガジンが作動して本体に弾が給弾されるという仕組みです。

ポーチの中身は厚紙という値段的にあり得ない作りのマガジンは

装弾数4000発ぐらいぶち込めます。

尚、使っているうちにこの厚紙が多少変形して少し残念な事態になる模様。

但し、給弾不良は殆ど起こったことはないらしい。

一番の問題はマガジンが左側にはみ出すような形状なので、

構えるのも持ち運ぶのも難があるのですねぇ。

同志はレイル部分にフォアグリップを取り付けて、

ザクマシンガンみたいな構え方で弾をばらまいていましたが、

普通に構えて狙いながら撃つとしたら排莢口部分を握る事になります。

実銃だとありえない撃ち方なんですが、多少は仕方ないね。

組み立てると全長125cmあるデカブツなので、

フィールドに持ち出すのも一苦労なのが最大の難点。

同志はホムセンで購入したRV BOXに分解して持ってきておりました。

コイツが丸ごと収まるガンケースなんてそうそうありませんからね。

M240ぐらいデカいマシンガンともなると所有欲も優越感も満たせるでしょう。

しかしコイツをサバゲーで使うとなるとクソ長くて使える場所が限定されるし、

マガジンの位置がよろしくないので狙い撃ちするのも一苦労。

バイポッドを展開してプローンで構えて撃つならいいんでしょうが、

狙われたら一巻の終わりですし、どーせなら立射で撃ちまくりたい。

マシンガンと言えば王道を往くランボー撃ちでしょう?

宮崎では以前は「ノーマル電動ガンは300発制限、機関銃は無制限」

と言ったルールを適応しているフィールドがあったんで、

そういう場所では火力的にマシンガン有利だったんですが、

最近流行りの有料フィールドは初心者向けに弾数無制限の場所が多いので、

そうなるとクソ重くて長いマシンガンのアドヴァンテェジゼロ。

そして何よりも、我輩みたいな貧乏人には、

大量の弾を詰め込める武器があっても弾を買うカネがない。

「たまに撃つ、弾がないのが玉に瑕」

宮崎に戻ってから我輩、MINIMI1回もゲームに持ち出していませんw

スカルガンナー氏がM240を手放すと言ってウチに持ってきた時、

「値段次第で我輩が買っちゃおうかな?」なーんて邪な考えも浮かんだんですが、

これだけデカい武器を使おうとする威勢も無くなりつつある歳頃なんですよ。

でも確かにね、こういう武器を持ってフィールドに出るとね、

注目度も結構なもんですしドヤ顔になっちゃうんですよ。

「マシンガンは漢(おとこ)のロマン(断言)!」異論は認めん。

だからこういう武器を否定するつもりはないですし、

欲しいプレイヤーが居るというのであれば止めはしませんが、

精神的&肉体的な余裕と弾を買う金銭的余裕がなければオススメはしませんね。

2017年05月04日

ヒマだったのでSVDを短くしてみた

せっかくゴォルデンウィィク連休に突入したと言うのに、天気は雨。

とうとう天は我を見放しやがった模様。

冷蔵庫には燻製にするための食材が待機しているというのに・・・

仕方がないので予てより検討していた武器の改造をすることにします。

我輩がロシア軍装備でサバゲーする際、

電動ガン禁止戦で多用しているのがA&KのエアコキSVD。

箱出しではスチャラカなシロモノですが手を加えれば

VSR並みとまではいかなくても充分に使える頼もしいやつです。

念願のSVD専用のチェストリグも手に入れたので、

コレを期にそろそろ改修をしてもいいんじゃないかと思いました。

ところで、過去の記事を確認していたら2年ほど前のゴォルデンウィィクも、

我輩は何処にも逝くことが出来ずにドラグノフ弄っていたんですねぇw

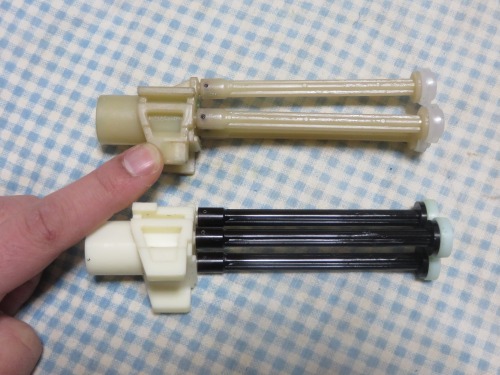

さて、上がオリジナルサイズのCYMA 電動ドラグノフ。

下のやつが完成したA&Kドラグノフ砥部良カスタム。

エアコキドラグノフのバレルを15cmぐらいぶった切って

扱いやすいサイズにカスタムと言いたいところですが、

改めて見てみるとノーマルM14とM14SOCOMぐらいの違いしかねぇなこりゃ。

ところで“チューニング”と“カスタム”の違いって何なんでしょうかね?

ざっくり辞書的に言っちゃうとチューニングは“調整”、カスタムは“改造”なんでしょうが、

言葉というものは額面通りに意味を有しているかというとそうでもないもんなんです。

中身の改修がチューニング、外装の改修がカスタムかというとそうでもないし、

パワーを上げる、パワーに追従する改修はチューニングなのか、カスタムなのかとか、

万人が使える改修がチューニングで、限られた人間だけが使えるのがカスタムか、

ソフトの改修がチューニングでハードの改修がカスタムなのか、議論は尽きません。

我輩的には恩紗ちゃんのこの言葉がチューニングとカスタムの違いを

端的かつ適切に表していると思いますね(異論は認めん)。

ま、作った本人が満足する出来栄えなら違いがどーとか関係ないっちゃないんです。

だがしかし、使って直ぐ不具合発生、ぶっ壊れるよーな改修は、

カスタムでもチューニングでもねぇって思うところはあります。

デビューから10年ぐらい経っている上にあまり所有者が少なさそうな

A&K SVDの分解方法を説明しても需要がなさそうなんでババっと分解します。

エアコキであることを考慮してもコイツの分解は非常に楽。

Lレンチのセットがあれば15分ぐらいでバラバラにすることが可能です。

まずはバレルを短くする改修。

アウターバレルをガスチューブから3,4cm残してぶった切り、

フロントサイトとフラッシュハイダーが取り付けられるように

ヤスリで外形を一回り削ってしまいます。

加工のキモはオリジナルのようにフロントサイトが歪まないように

アウターバレルの下を平べったく加工するところ。

そしてガタを少なくするために均等に丸く、ギリギリのサイズで削り込むこと、

少しづつ現物合わせながら削るのでかなり神経を使いますし、時間もかかりました。

そしてアウターが短くなったので、インナーバレルは450mmのものと交換。

(オリジナルは590mm、PSG-1のインナーと同等)

バレルの次はハンドルの掴む部分の延長を実施します。

コッキングレバーに3.5mmのドリルで穴を開けてM4サイズのネジ山を切り、

ソコにホームセンターで購入したL字の金具を取り付けてみました。

オリジナルだと遠くて掴みにくいコッキングレバーが

10cm程手前に来るので素早い次弾装填が可能になります。

見た目的には「う~ん?」な感じですが使いやすいから仕方ないね。

ココからは以前から手を付けている箇所の紹介。

A&Kのエアガン全般に言える難点がチャンバーの形状。

A&K SVDはチャンバーパッキンがマルイ電動ガンのものと同等なのが救いなのですが

押しゴムが独特で、調整はイモネジの締め具合でというのが悩みどころ。

オリジナルのブツは透明のゴムチューブなのですが、

コイツが耐久性の無さと安定性の無さで悪評高い逸品。

耐久性と安定したホップ性能を求めるために

マルイ電動ガンのピストンOリングをぶった切ってぶち込みます。

ホップの調整がイモネジなのでビシっと決まる弾道を叩き出すのは困難ですが、

ココを入れ替えるだけでも大分マシな飛び方になるので侮れません。

次はインナーバレルの歪み止め改修。

このチャンバー、バレルの歪み止めの出っ張りがチャンバーと合っていないんです。

だから指で指している部分の切り溝を削ってキレイにハマるようにします。

トリガーアッセンブリーはトリガープルの調整をする余地もないようですし、

ノーマル状態でもそんなに切れが悪いというものでもないので、

シアが削れてコッキング出来なくなるまでは特に弄る部分はないでしょう。

ただ、トリガー自体にガタというか遊びがあるので、

トリガーガードを固定しているネジを3mm程長いものに交換します。

コレでトリガーの遊びが少しだけ軽減されます。

あまり長いネジを突っ込むとトリガーが引けなくなるので注意。

余談ですがA&K SVDはマガジンキャッチのテンションが緩く、

マガジンがブッシュとかに引っかかっただけで脱落するので、

マガジンキャッチのスプリングをマルイAK47のものと交換しました。

精度を求められるスナイパーライフル(厳密に言うとドラグノフは狙撃銃ではなく、

射撃の腕が良い兵士に持たせる遠距離攻撃用の武器なのだが)は

こまめにチャンバーパッキンやホップパッキンの状態を確認しとくべきでしょう。

幸いにもA&K SVDはバレル&チャンバーのアッセンブリーの分解が容易です。

バレル交換、チャンバーパッキン交換が完了したところで組み立て開始。

勿論、イモネジはオリジナルからホムセンのものへと交換。

バレルの組み立てが終わったら機関部の組み立て。

デッキカバーリリーズレバーを写真の位置に合わせ、

チャージングハンドルブロック&シリンダーをフレーム後端から差し込み、

スライドさせればすんなり収まります。

トリガーアッセンブリーをフレームに取り付ける際、

セレクターレバーは写真の位置、上に上げましょう。

じゃないとセレクターの裏側が干渉してハマりません。

トリガーアッセンブリーをフレームに差し込み、

セレクターレバーを戻しながら内側の噛合せを合わせて

前方の固定ピンを差し込めばおk。

次にピストンをシリンダーに突っ込み、

メインスプリング、スプリングガイドアッセンブリーを取り付けます。

電動ガンやボルトアクションと違ってデッキカバーを開けるだけで

スプリングの交換が容易なのもA&K SVDの利点。

スプリングは電動ガン用の不等ピッチで長めのものが相性がよろしい感じ。

KMの0.98Jスプリングを組み込むと適正ホップで初速88m/sぐらいになりました。

中華電動ガンの太くて短いスプリングを入れると95m/sぐらいの初速を

すんなりと叩き出せはしますがコッキングがスムーズじゃなくなるのが難点。

デッキカバーの取り外し付けする時の

デッキカバーリリーズレバーの位置はココ。

後はアウターバレルアッセンブリーをフレームに取り付けて・・・

ハンドガードを取り付けてハンドガード前方を固定する

部品の根本のイモネジを締めれば完成!

全長が短くなったのとは言っても1mぐらいは余裕であるので、

明らかに取り回しが良くなった感は薄いのですが

ネットで探してみたところインナーバレル短くする人は居ても

ショートバレル化したドラグノフ作った人はソコまで存在しないようなので

我輩オリジナルカスタムとしての存在感はアリアリだという事にしときましょう。

ただ、コイツの名称を短いSVDという事で“SVDS”としようと思ったのですが、

SVDSは実銃に折りたたみストックのハイダーが小さいやつが存在しているので、

我輩の個体は果たして何という名前で呼べばいいのか、目下の悩みどころ。

騎兵銃でもないのに“SVDカービン”と呼ぶのも何か可笑しいですしね。

追記:ピーマン職人殿の案により、コイツの名称はSVD EBRにしました。

あとね、A&KのSVDのを運用するにあたって一番の悩みどころは

予備マガジンがなかなか手に入らないんですよ。

折角マガジンポーチを手に入れたのに、マガジンがないんじゃあどーしようもねぇ。

因みに我輩のエアコキSVDは販売してすぐに仕入れたので、

マガジンが多弾数のプラスチックなんだよコレが。

とうとう天は我を見放しやがった模様。

冷蔵庫には燻製にするための食材が待機しているというのに・・・

仕方がないので予てより検討していた武器の改造をすることにします。

我輩がロシア軍装備でサバゲーする際、

電動ガン禁止戦で多用しているのがA&KのエアコキSVD。

箱出しではスチャラカなシロモノですが手を加えれば

VSR並みとまではいかなくても充分に使える頼もしいやつです。

念願のSVD専用のチェストリグも手に入れたので、

コレを期にそろそろ改修をしてもいいんじゃないかと思いました。

ところで、過去の記事を確認していたら2年ほど前のゴォルデンウィィクも、

我輩は何処にも逝くことが出来ずにドラグノフ弄っていたんですねぇw

さて、上がオリジナルサイズのCYMA 電動ドラグノフ。

下のやつが完成したA&Kドラグノフ砥部良カスタム。

エアコキドラグノフのバレルを15cmぐらいぶった切って

扱いやすいサイズにカスタムと言いたいところですが、

改めて見てみるとノーマルM14とM14SOCOMぐらいの違いしかねぇなこりゃ。

ところで“チューニング”と“カスタム”の違いって何なんでしょうかね?

ざっくり辞書的に言っちゃうとチューニングは“調整”、カスタムは“改造”なんでしょうが、

言葉というものは額面通りに意味を有しているかというとそうでもないもんなんです。

中身の改修がチューニング、外装の改修がカスタムかというとそうでもないし、

パワーを上げる、パワーに追従する改修はチューニングなのか、カスタムなのかとか、

万人が使える改修がチューニングで、限られた人間だけが使えるのがカスタムか、

ソフトの改修がチューニングでハードの改修がカスタムなのか、議論は尽きません。

我輩的には恩紗ちゃんのこの言葉がチューニングとカスタムの違いを

端的かつ適切に表していると思いますね(異論は認めん)。

ま、作った本人が満足する出来栄えなら違いがどーとか関係ないっちゃないんです。

だがしかし、使って直ぐ不具合発生、ぶっ壊れるよーな改修は、

カスタムでもチューニングでもねぇって思うところはあります。

デビューから10年ぐらい経っている上にあまり所有者が少なさそうな

A&K SVDの分解方法を説明しても需要がなさそうなんでババっと分解します。

エアコキであることを考慮してもコイツの分解は非常に楽。

Lレンチのセットがあれば15分ぐらいでバラバラにすることが可能です。

まずはバレルを短くする改修。

アウターバレルをガスチューブから3,4cm残してぶった切り、

フロントサイトとフラッシュハイダーが取り付けられるように

ヤスリで外形を一回り削ってしまいます。

加工のキモはオリジナルのようにフロントサイトが歪まないように

アウターバレルの下を平べったく加工するところ。

そしてガタを少なくするために均等に丸く、ギリギリのサイズで削り込むこと、

少しづつ現物合わせながら削るのでかなり神経を使いますし、時間もかかりました。

そしてアウターが短くなったので、インナーバレルは450mmのものと交換。

(オリジナルは590mm、PSG-1のインナーと同等)

バレルの次はハンドルの掴む部分の延長を実施します。

コッキングレバーに3.5mmのドリルで穴を開けてM4サイズのネジ山を切り、

ソコにホームセンターで購入したL字の金具を取り付けてみました。

オリジナルだと遠くて掴みにくいコッキングレバーが

10cm程手前に来るので素早い次弾装填が可能になります。

見た目的には「う~ん?」な感じですが使いやすいから仕方ないね。

ココからは以前から手を付けている箇所の紹介。

A&Kのエアガン全般に言える難点がチャンバーの形状。

A&K SVDはチャンバーパッキンがマルイ電動ガンのものと同等なのが救いなのですが

押しゴムが独特で、調整はイモネジの締め具合でというのが悩みどころ。

オリジナルのブツは透明のゴムチューブなのですが、

コイツが耐久性の無さと安定性の無さで悪評高い逸品。

耐久性と安定したホップ性能を求めるために

マルイ電動ガンのピストンOリングをぶった切ってぶち込みます。

ホップの調整がイモネジなのでビシっと決まる弾道を叩き出すのは困難ですが、

ココを入れ替えるだけでも大分マシな飛び方になるので侮れません。

次はインナーバレルの歪み止め改修。

このチャンバー、バレルの歪み止めの出っ張りがチャンバーと合っていないんです。

だから指で指している部分の切り溝を削ってキレイにハマるようにします。

トリガーアッセンブリーはトリガープルの調整をする余地もないようですし、

ノーマル状態でもそんなに切れが悪いというものでもないので、

シアが削れてコッキング出来なくなるまでは特に弄る部分はないでしょう。

ただ、トリガー自体にガタというか遊びがあるので、

トリガーガードを固定しているネジを3mm程長いものに交換します。

コレでトリガーの遊びが少しだけ軽減されます。

あまり長いネジを突っ込むとトリガーが引けなくなるので注意。

余談ですがA&K SVDはマガジンキャッチのテンションが緩く、

マガジンがブッシュとかに引っかかっただけで脱落するので、

マガジンキャッチのスプリングをマルイAK47のものと交換しました。

精度を求められるスナイパーライフル(厳密に言うとドラグノフは狙撃銃ではなく、

射撃の腕が良い兵士に持たせる遠距離攻撃用の武器なのだが)は

こまめにチャンバーパッキンやホップパッキンの状態を確認しとくべきでしょう。

幸いにもA&K SVDはバレル&チャンバーのアッセンブリーの分解が容易です。

バレル交換、チャンバーパッキン交換が完了したところで組み立て開始。

勿論、イモネジはオリジナルからホムセンのものへと交換。

バレルの組み立てが終わったら機関部の組み立て。

デッキカバーリリーズレバーを写真の位置に合わせ、

チャージングハンドルブロック&シリンダーをフレーム後端から差し込み、

スライドさせればすんなり収まります。

トリガーアッセンブリーをフレームに取り付ける際、

セレクターレバーは写真の位置、上に上げましょう。

じゃないとセレクターの裏側が干渉してハマりません。

トリガーアッセンブリーをフレームに差し込み、

セレクターレバーを戻しながら内側の噛合せを合わせて

前方の固定ピンを差し込めばおk。

次にピストンをシリンダーに突っ込み、

メインスプリング、スプリングガイドアッセンブリーを取り付けます。

電動ガンやボルトアクションと違ってデッキカバーを開けるだけで

スプリングの交換が容易なのもA&K SVDの利点。

スプリングは電動ガン用の不等ピッチで長めのものが相性がよろしい感じ。

KMの0.98Jスプリングを組み込むと適正ホップで初速88m/sぐらいになりました。

中華電動ガンの太くて短いスプリングを入れると95m/sぐらいの初速を

すんなりと叩き出せはしますがコッキングがスムーズじゃなくなるのが難点。

デッキカバーの取り外し付けする時の

デッキカバーリリーズレバーの位置はココ。

後はアウターバレルアッセンブリーをフレームに取り付けて・・・

ハンドガードを取り付けてハンドガード前方を固定する

部品の根本のイモネジを締めれば完成!

全長が短くなったのとは言っても1mぐらいは余裕であるので、

明らかに取り回しが良くなった感は薄いのですが

ネットで探してみたところインナーバレル短くする人は居ても

ショートバレル化したドラグノフ作った人はソコまで存在しないようなので

我輩オリジナルカスタムとしての存在感はアリアリだという事にしときましょう。

ただ、コイツの名称を短いSVDという事で“SVDS”としようと思ったのですが、

SVDSは実銃に折りたたみストックのハイダーが小さいやつが存在しているので、

我輩の個体は果たして何という名前で呼べばいいのか、目下の悩みどころ。

騎兵銃でもないのに“SVDカービン”と呼ぶのも何か可笑しいですしね。

追記:ピーマン職人殿の案により、コイツの名称はSVD EBRにしました。

あとね、A&KのSVDのを運用するにあたって一番の悩みどころは

予備マガジンがなかなか手に入らないんですよ。

折角マガジンポーチを手に入れたのに、マガジンがないんじゃあどーしようもねぇ。

因みに我輩のエアコキSVDは販売してすぐに仕入れたので、

マガジンが多弾数のプラスチックなんだよコレが。

2016年12月23日

名銃CZ-75の進化系?

ボーナスで嫁がありえねぇぐらいの小遣いをくれたので、

調子に乗ってハンドガンを購入してしまいました。

いや本当は長モノ買いたかったんですが、64式買うには予算が足りなかった。

(このやうに記載すると、小遣いの金額が察しのいい同志なら解るはず)

以前からロシア軍装備に合わせるハンドガンが必要であると考え、

旧ソビエト時代の忘れ形見、マカロフPMを検討していたのですが、

KSCのマカロフは2次ロット以降性能は良くなったという話は聞くものの、

装弾数が10発程度と戦闘には明らかに向いておらず、しかも高額。

理想は現行ロシア軍の制式採用銃であるMP-443ヤリギンなのですが、

マニアックなシロモノが故にトイガンとしてモデルアップされておりません。

となると、ソレに似たイメージのハンドガンで我慢するしか無いのが現実。

え?漢(おとこ)ならソコはマカロフでハンドガン戦参加するとこだろって?

いやね、KSC製品は予備マガジンの入手が結構困難なのよ。

そして予備マガジンだけではなく、近代的なナイロンのホルスターや、

マガジンポーチとかもブツが無いからサバゲーには使いにくい。

ってコイツ、一体何の話をしているんだとお思いの貴方、

そうなんですよ、実はココ、サバゲーのブログだったんですよ。

そして今、我輩がしているのはサバゲーの武器のお話。

てなわけで、近代的コンバットハンドガンの中から、

「ロシア軍がMP-443納入までの間、拳銃の数を揃える為、

海外から取り寄せて仮採用している」という脳内設定で仕入れたのが

台湾メーカーのKJワークス製、CZ-P09 DUTY。

チェコ共和国の拳銃です。

KJワークスは他にもマルシン製スタームルガーMK-1のコピー?や、

タニオコバのスタームルガー10/22のカスタムモデルHAWK EYEや、

M4カービンのガスブロ等を販売しているメーカーで、

他の海外メーカー製エアソフトガンとの最大の違いは

機関部が日本仕様になっており、フロン134対応になっております。

(注:海外製ガスガンは基本、ハイパワーな高圧ガス対応)

気になるお値段は定価14800円と、マルイハンドガンと大差ない感じ。

ガンショップの通販で仕入れても良かったんですが、

(通販で買えば税抜き12800円程度で購入可能)

開店当初から本体はあまり買わずにマルイ純正パーツを仕入れてもらったり、

なかなか入手困難なマルシンのパーツを仕入れてもらったりと、

色々迷惑をかけていたりお世話になっていた宮崎のガンショップ“JOKER”にて

過去の罪滅ぼしの意味を込めて購入してきました。

箱の中には本体、マガジン、説明書、試射用の弾、分解図、製品カタログ、

そして気温が低い状態でも確実に作動させるための

ソフトハンマースプリングが付属しており(デフォルトではハードスプリング)、

このスプリングを交換するための手順書も付属しております。

でもね、銃口通しのスペースが有るのにソレは付属してないんだなコレが。

CZ-P09という拳銃はかつて世界的に有名であった?名銃、

CZ-75の近代改修型なので基本構造はCZ-75と全く同じ。

トリガーやマガジンキャッチ、セイフティ、スライドストップの位置もCZ-75と全く一緒。

とは言ってもシルエットラインは全体的に角ばっていて、別物。

学生時代細身で美人だった、そしてオカズにしていたクラスのあの子が、

久しぶりの同窓会で遭遇したら随分代わったなぁな感じです。

西側諸国の各拳銃メーカーが20世紀後半に

拳銃のフレームの樹脂化を進めていたっつー事で、

CZもソレに習ってフレームをプラスチックにしてしまった挙句がコイツ。

だからKJ製CZ-P09もフレームは樹脂、何やら強化ナイロンファイバー製らしいです。

そしてスライドも日本仕様という事で樹脂製、同じ強化ナイロ(以下略)。

でもトリガー、ハンマー、スライドストップ、セイフティレバー、マガジンキャッチは金属製。

フロントサイトはフレームと一体の樹脂ですが、リアサイトは金属製。

余談ですが日本の代理店を通さずにヤフオクで出回っている製品の中には

スライドが金属製の海外バージョンのブツがあるみたいです。

金属スライドはあの重みと冷たさ、そして作動音がたまらんとですが、

ガス圧が下がると作動が極端に悪くなるから正直、

法的に如何なものかと問われる以前にゲーム向きじゃない。

でもね、このKJワークス製CZ-P09、スライドが樹脂のくせに結構な重量感。

マルイSIG P226が795gぐらいなのに対し、

コイツはカタログスペックでは910gあるらしいです。

スライドもフレームも樹脂のコイツの何処にオモリが詰め込まれているのやら?

反対側はアンビのセイフティレバーが付いている程度の外観。

残念ながらエキストラクターはスライド一体のモールドですが、

お値段的にもそんなに高いもんじゃないんで期待はするな。

とはいえ、全体的に表面仕上げは程よいザラザラ感があり、

マルイのハンドガンと比べるとよく出来ていると思います。

ところでこの拳銃のスライド前方部分を見て、どう思いますか?

そう、このスライド、先っちょめっちゃ握り難いていうか、掴めねぇ。

スライド先端が変に三角になっちまっているんですよコレ。

まあ拳銃の正しい使用動作の中に「装填する際はスライド後部を握れ」という

事項があるんで敢えてこういう形状にしているのかな(適当)?

まあ何にせよ、CZ-75から引き継いでいる、

フレームがスライドを包み込むという独特の形状は

スライド部分が狭くなるので掴み難いったらありゃしねぇ。

試しに似たサイズの手持ちのハンドガン、マルイのSIG P226と比べてみると、

何ということでしょう!スライドの高さが倍ぐらい違うやんけ!

でもね、全体的なフォルム、サイズ的にはCZ-P09の方が、

テールがある分フレームが少し長い程度で、全く大差なし。

CZの方が細身に見えるけど、面白いぐらいサイズ感が一緒という不思議。

せいぜい、グリップパネルがあるSIG P226の方がグリップ太めという程度。

さて、その掴み難いスライドを掴んで引くと、

フレームが銃身先端まで伸びているデザインが故に微妙ちゃあ微妙ですねぇ。

ただ、アウターバレルが金属製なのでスライド引くといい音がします。

スライドを動かした感触は多少重みを感じはしますが、意外と素直。

トリガープルの感触はダブルで結構な抵抗を感じた後、ガクッと落ちる感触。

シングルではストローク自体は短いものの、

引ききるまでに少々の引っ掛かりがあるのが気になります。

お世辞にも滑らかであるとは言い難いものではあります。

インナーバレルは先っちょから6~7mm程度奥なので、丸見えで少々残念。

そしてやはり、好みが分かれそうなスライド先端の形状。

どー考えてもこの意匠は、グロックとかUSPとデザインに差をつける以外の何モノでもねぇ。

フレーム先端のレイルは彫りが深く、

G&PのM3ライトも素直に装着出来てガタも少ないです。

スライド先端が独特なのに対し、トリガーガードの形状がグロックに酷似。

でもコレはこれで悪くない気がする。

トリガーの感触は褒められるものではないですが。

トリガーを指にかけた時の感触は収まりがよくて気持ちが良いです。

セイフティレバーとスライドストップレバーの位置はCZ-75を継承。

セイフティ操作は非常にやりやすいと思うんですが、

(但し、セイフティはシングルアクション時しか掛けられない)

スライドストップの開放は右手親指では握り変えないと無理です。

そこんところの操作性はやっぱ、SIG P226がいいですね。

しかしグリップはダブルカーラムのグリップの中では握りやすい部類。

結構細身(しかも肉薄)で、グリップ前方、後方のセレーションがいい感じにホールド。

側面のシボ加工もグリッピングに貢献しているようですが、見た目がキモい。

グリップ後方のバックストラップは交換可能な形状ではありますが、

マルゼンワルサーP99みたいに別サイズのストラップの付属はないし、

別売り販売も今のところナシ(或いは今後もナシ?)。

日本仕様である事が非常にありがたいのはマガジン。

海外仕様のものだと日本で使用可能なフロン134、152ガスが注入出来ねぇのです。

しかしコイツは注入バルブが変更されているのでその心配は無用。

でもガス、意外と入りにくい?季節のせいかな?

2秒ぐらいブチ込んだらすぐにブシュブシュガスが漏れやがります。

マガジンの装弾数は25発、他社製品の同サイズのハンドガンと大体同じ。

弾の装填はフォロアーを下げて下の溝から入れるか、

上からプチプチ詰める(但し、指結構痛い)か。

マルイP226やグロック17用マガジンとサイズも同じぐらいなので、

マガジンポーチに悩む心配は全くもって無用。

予備マガジンのお値段は定価3900円とマルイ製品と同じぐらい。

尚、今回は予算の都合で予備マガジンを買うには至らず。

余談ですがマガジンを仕入れる際は日本仕様のものを探しましょう。

間違って海外仕様を買ってしまうと注入バルブ交換の手間がかかります。

分解方法もCZ-75同様、スライドをフレームの写真赤丸部分、

合いマークに合わせてスライドストップを引き抜くという少しマンドクセ('A`)。

組み立てる時はスライドをフレームに噛ませ、後ろにスライドさせて、

フレーム内部左側の引っかかるレバーを下げながらスライドを下げ、

スライドストップを突っ込みながら合いマークを合わせればおk。

リコイルスプリングのところにワッシャーが1枚と

ゴムワッシャーが1枚入っているんですがこれは動作を調整するものなのか?

余談ですがリコイルスプリングは先端がダブルの方が前方。

アウターバレルからインナーバレルを取り外すには、

チャンバー部分にあるピンを叩き抜く必要があります。

後方の機関部を分解するにはリアサイトを取り外せば外せる模様。

今のところ、作動には問題ないようなので分解の必要はないみたいです。

スライドは樹脂製ですが、スライドストップがかかる部分に、

ピンが打ち込まれて摩耗防止策が施されているので

某社製品みたいにスライドストップのノッチが削れまくって

スライドストップがかかりにくくなる心配はなさそうです。

ホップ調整はこのネジをドライバーで弄くり回してキメますが、

(結構硬いので指先では回りません)

ホップのキマる部分がマルイ製品と比べると少しシビアな気がします。

マルイ製品ほどホップ調整は楽ではないようです。

ダブルアクションのCZ-P09ですがトリガーを引きながら

ハンマーダウンしようとするとスライドが動いて邪魔します。

よーするにハンマー起こしたら、マガジン突っ込んだ状態ではハンマー戻せません。

ハンマーダウン状態で携行したい場合は一旦マガジンを抜いてから

トリガーを引いてハンマーダウンさせるしか無いです。

射撃時の感覚はマルイ製ガスブローバックとそんなに大差なく、

気温14℃程度でも作動はなかなか順調です。

とはいえ、連射するとなるともう少し気温が高い方がよろしいか、

ハンマースプリングを交換した方がいいかもしれません。

命中精度は比較的よろしい方?5m程度ならマルイ製品と遜色なし。

多分マルイのものと比べて多少精密さに劣る程度かな?

それでも10m先の人間大のターゲットには確実に命中するので、

サバゲーでも使える頼もしい武器ではあると思います(小並感)。

コレがロシア軍制式採用拳銃、MP443ヤリギン。

どちらかと言うとベレッタM92FとワルサーP99を足したよーな醜悪なシロモノで、

正直、CZ-P09とは似ても似つかないデザインなのです。

今後、何処かの海外メーカーが間違って出す可能性もなさそうです。

だからP-09をロシアが仮採用しているという脳内設定も

相当に無理矢理感が否めないのではありますが、

チョット気風の違う、でもそれなりにゲームで使えるハンドガンとして、

CZ P-09という選択肢はあながち間違いでもないのかなとは思わなくはありません。

余談ですがかつて旧ソ連と同じ共産主義国であったチェコ(当時はチェコスロバキア)、

他の共産主義国家が旧ソ連のAKやマカロフに準じた小火器を使用していたのに対し、

チェコスロバキアだけはVZ-58突撃銃、VZ-61短機関銃、VZ-59機関銃、

そして拳銃はCZ-52と全く独自路線、独自開発の小火器を使用しており、

尚且つ旧ソ連がチェコスロバキアの武器を採用した試しもないことから、

まかり間違ってロシア軍がCZ-P09を使うという事自体ありえねぇんですよね。

正直な話、CZよりはグロック17の方がロシアが使っていそうではあります。

でもいいんだ、我輩はCZ-P09が欲しかったと言うだけで、

ロシアが使いそうな拳銃が欲しかったわけじゃないんだから(言い訳)。

細かいデザインに不満はありますが、トータル的には好きですコレ。

でもさ、やっぱ我輩は旧ソ連のサバゲーに使える拳銃欲しいんだよ。

KSCとっととスチェッキンAPS出してくれよ、あくしろよ。

調子に乗ってハンドガンを購入してしまいました。

いや本当は長モノ買いたかったんですが、64式買うには予算が足りなかった。

(このやうに記載すると、小遣いの金額が察しのいい同志なら解るはず)

以前からロシア軍装備に合わせるハンドガンが必要であると考え、

旧ソビエト時代の忘れ形見、マカロフPMを検討していたのですが、

KSCのマカロフは2次ロット以降性能は良くなったという話は聞くものの、

装弾数が10発程度と戦闘には明らかに向いておらず、しかも高額。

理想は現行ロシア軍の制式採用銃であるMP-443ヤリギンなのですが、

マニアックなシロモノが故にトイガンとしてモデルアップされておりません。

となると、ソレに似たイメージのハンドガンで我慢するしか無いのが現実。

え?漢(おとこ)ならソコはマカロフでハンドガン戦参加するとこだろって?

いやね、KSC製品は予備マガジンの入手が結構困難なのよ。

そして予備マガジンだけではなく、近代的なナイロンのホルスターや、

マガジンポーチとかもブツが無いからサバゲーには使いにくい。

ってコイツ、一体何の話をしているんだとお思いの貴方、

そうなんですよ、実はココ、サバゲーのブログだったんですよ。

そして今、我輩がしているのはサバゲーの武器のお話。

てなわけで、近代的コンバットハンドガンの中から、

「ロシア軍がMP-443納入までの間、拳銃の数を揃える為、

海外から取り寄せて仮採用している」という脳内設定で仕入れたのが

台湾メーカーのKJワークス製、CZ-P09 DUTY。

チェコ共和国の拳銃です。

KJワークスは他にもマルシン製スタームルガーMK-1のコピー?や、

タニオコバのスタームルガー10/22のカスタムモデルHAWK EYEや、

M4カービンのガスブロ等を販売しているメーカーで、

他の海外メーカー製エアソフトガンとの最大の違いは

機関部が日本仕様になっており、フロン134対応になっております。

(注:海外製ガスガンは基本、ハイパワーな高圧ガス対応)

気になるお値段は定価14800円と、マルイハンドガンと大差ない感じ。

ガンショップの通販で仕入れても良かったんですが、

(通販で買えば税抜き12800円程度で購入可能)

開店当初から本体はあまり買わずにマルイ純正パーツを仕入れてもらったり、

なかなか入手困難なマルシンのパーツを仕入れてもらったりと、

色々迷惑をかけていたりお世話になっていた宮崎のガンショップ“JOKER”にて

過去の罪滅ぼしの意味を込めて購入してきました。

箱の中には本体、マガジン、説明書、試射用の弾、分解図、製品カタログ、

そして気温が低い状態でも確実に作動させるための

ソフトハンマースプリングが付属しており(デフォルトではハードスプリング)、

このスプリングを交換するための手順書も付属しております。

でもね、銃口通しのスペースが有るのにソレは付属してないんだなコレが。

CZ-P09という拳銃はかつて世界的に有名であった?名銃、

CZ-75の近代改修型なので基本構造はCZ-75と全く同じ。

トリガーやマガジンキャッチ、セイフティ、スライドストップの位置もCZ-75と全く一緒。

とは言ってもシルエットラインは全体的に角ばっていて、別物。

学生時代細身で美人だった、そしてオカズにしていたクラスのあの子が、

久しぶりの同窓会で遭遇したら随分代わったなぁな感じです。

西側諸国の各拳銃メーカーが20世紀後半に

拳銃のフレームの樹脂化を進めていたっつー事で、

CZもソレに習ってフレームをプラスチックにしてしまった挙句がコイツ。

だからKJ製CZ-P09もフレームは樹脂、何やら強化ナイロンファイバー製らしいです。

そしてスライドも日本仕様という事で樹脂製、同じ強化ナイロ(以下略)。

でもトリガー、ハンマー、スライドストップ、セイフティレバー、マガジンキャッチは金属製。

フロントサイトはフレームと一体の樹脂ですが、リアサイトは金属製。

余談ですが日本の代理店を通さずにヤフオクで出回っている製品の中には

スライドが金属製の海外バージョンのブツがあるみたいです。

金属スライドはあの重みと冷たさ、そして作動音がたまらんとですが、

ガス圧が下がると作動が極端に悪くなるから正直、

法的に如何なものかと問われる以前にゲーム向きじゃない。

でもね、このKJワークス製CZ-P09、スライドが樹脂のくせに結構な重量感。

マルイSIG P226が795gぐらいなのに対し、

コイツはカタログスペックでは910gあるらしいです。

スライドもフレームも樹脂のコイツの何処にオモリが詰め込まれているのやら?

反対側はアンビのセイフティレバーが付いている程度の外観。

残念ながらエキストラクターはスライド一体のモールドですが、

お値段的にもそんなに高いもんじゃないんで期待はするな。

とはいえ、全体的に表面仕上げは程よいザラザラ感があり、

マルイのハンドガンと比べるとよく出来ていると思います。

ところでこの拳銃のスライド前方部分を見て、どう思いますか?

そう、このスライド、先っちょめっちゃ握り難いていうか、掴めねぇ。

スライド先端が変に三角になっちまっているんですよコレ。

まあ拳銃の正しい使用動作の中に「装填する際はスライド後部を握れ」という

事項があるんで敢えてこういう形状にしているのかな(適当)?

まあ何にせよ、CZ-75から引き継いでいる、

フレームがスライドを包み込むという独特の形状は

スライド部分が狭くなるので掴み難いったらありゃしねぇ。

試しに似たサイズの手持ちのハンドガン、マルイのSIG P226と比べてみると、

何ということでしょう!スライドの高さが倍ぐらい違うやんけ!

でもね、全体的なフォルム、サイズ的にはCZ-P09の方が、

テールがある分フレームが少し長い程度で、全く大差なし。

CZの方が細身に見えるけど、面白いぐらいサイズ感が一緒という不思議。

せいぜい、グリップパネルがあるSIG P226の方がグリップ太めという程度。

さて、その掴み難いスライドを掴んで引くと、

フレームが銃身先端まで伸びているデザインが故に微妙ちゃあ微妙ですねぇ。

ただ、アウターバレルが金属製なのでスライド引くといい音がします。

スライドを動かした感触は多少重みを感じはしますが、意外と素直。

トリガープルの感触はダブルで結構な抵抗を感じた後、ガクッと落ちる感触。

シングルではストローク自体は短いものの、

引ききるまでに少々の引っ掛かりがあるのが気になります。

お世辞にも滑らかであるとは言い難いものではあります。

インナーバレルは先っちょから6~7mm程度奥なので、丸見えで少々残念。

そしてやはり、好みが分かれそうなスライド先端の形状。

どー考えてもこの意匠は、グロックとかUSPとデザインに差をつける以外の何モノでもねぇ。

フレーム先端のレイルは彫りが深く、

G&PのM3ライトも素直に装着出来てガタも少ないです。

スライド先端が独特なのに対し、トリガーガードの形状がグロックに酷似。

でもコレはこれで悪くない気がする。

トリガーの感触は褒められるものではないですが。

トリガーを指にかけた時の感触は収まりがよくて気持ちが良いです。

セイフティレバーとスライドストップレバーの位置はCZ-75を継承。

セイフティ操作は非常にやりやすいと思うんですが、

(但し、セイフティはシングルアクション時しか掛けられない)

スライドストップの開放は右手親指では握り変えないと無理です。

そこんところの操作性はやっぱ、SIG P226がいいですね。

しかしグリップはダブルカーラムのグリップの中では握りやすい部類。

結構細身(しかも肉薄)で、グリップ前方、後方のセレーションがいい感じにホールド。

側面のシボ加工もグリッピングに貢献しているようですが、見た目がキモい。

グリップ後方のバックストラップは交換可能な形状ではありますが、

マルゼンワルサーP99みたいに別サイズのストラップの付属はないし、

別売り販売も今のところナシ(或いは今後もナシ?)。

日本仕様である事が非常にありがたいのはマガジン。

海外仕様のものだと日本で使用可能なフロン134、152ガスが注入出来ねぇのです。

しかしコイツは注入バルブが変更されているのでその心配は無用。

でもガス、意外と入りにくい?季節のせいかな?

2秒ぐらいブチ込んだらすぐにブシュブシュガスが漏れやがります。

マガジンの装弾数は25発、他社製品の同サイズのハンドガンと大体同じ。

弾の装填はフォロアーを下げて下の溝から入れるか、

上からプチプチ詰める(但し、指結構痛い)か。

マルイP226やグロック17用マガジンとサイズも同じぐらいなので、

マガジンポーチに悩む心配は全くもって無用。

予備マガジンのお値段は定価3900円とマルイ製品と同じぐらい。

尚、今回は予算の都合で予備マガジンを買うには至らず。

余談ですがマガジンを仕入れる際は日本仕様のものを探しましょう。

間違って海外仕様を買ってしまうと注入バルブ交換の手間がかかります。

分解方法もCZ-75同様、スライドをフレームの写真赤丸部分、

合いマークに合わせてスライドストップを引き抜くという少しマンドクセ('A`)。

組み立てる時はスライドをフレームに噛ませ、後ろにスライドさせて、

フレーム内部左側の引っかかるレバーを下げながらスライドを下げ、

スライドストップを突っ込みながら合いマークを合わせればおk。

リコイルスプリングのところにワッシャーが1枚と

ゴムワッシャーが1枚入っているんですがこれは動作を調整するものなのか?

余談ですがリコイルスプリングは先端がダブルの方が前方。

アウターバレルからインナーバレルを取り外すには、

チャンバー部分にあるピンを叩き抜く必要があります。

後方の機関部を分解するにはリアサイトを取り外せば外せる模様。

今のところ、作動には問題ないようなので分解の必要はないみたいです。

スライドは樹脂製ですが、スライドストップがかかる部分に、

ピンが打ち込まれて摩耗防止策が施されているので

某社製品みたいにスライドストップのノッチが削れまくって

スライドストップがかかりにくくなる心配はなさそうです。

ホップ調整はこのネジをドライバーで弄くり回してキメますが、

(結構硬いので指先では回りません)

ホップのキマる部分がマルイ製品と比べると少しシビアな気がします。

マルイ製品ほどホップ調整は楽ではないようです。

ダブルアクションのCZ-P09ですがトリガーを引きながら

ハンマーダウンしようとするとスライドが動いて邪魔します。

よーするにハンマー起こしたら、マガジン突っ込んだ状態ではハンマー戻せません。

ハンマーダウン状態で携行したい場合は一旦マガジンを抜いてから

トリガーを引いてハンマーダウンさせるしか無いです。

射撃時の感覚はマルイ製ガスブローバックとそんなに大差なく、

気温14℃程度でも作動はなかなか順調です。

とはいえ、連射するとなるともう少し気温が高い方がよろしいか、

ハンマースプリングを交換した方がいいかもしれません。

命中精度は比較的よろしい方?5m程度ならマルイ製品と遜色なし。

多分マルイのものと比べて多少精密さに劣る程度かな?

それでも10m先の人間大のターゲットには確実に命中するので、

サバゲーでも使える頼もしい武器ではあると思います(小並感)。

コレがロシア軍制式採用拳銃、MP443ヤリギン。

どちらかと言うとベレッタM92FとワルサーP99を足したよーな醜悪なシロモノで、

正直、CZ-P09とは似ても似つかないデザインなのです。

今後、何処かの海外メーカーが間違って出す可能性もなさそうです。

だからP-09をロシアが仮採用しているという脳内設定も

相当に無理矢理感が否めないのではありますが、

チョット気風の違う、でもそれなりにゲームで使えるハンドガンとして、

CZ P-09という選択肢はあながち間違いでもないのかなとは思わなくはありません。

余談ですがかつて旧ソ連と同じ共産主義国であったチェコ(当時はチェコスロバキア)、

他の共産主義国家が旧ソ連のAKやマカロフに準じた小火器を使用していたのに対し、

チェコスロバキアだけはVZ-58突撃銃、VZ-61短機関銃、VZ-59機関銃、

そして拳銃はCZ-52と全く独自路線、独自開発の小火器を使用しており、

尚且つ旧ソ連がチェコスロバキアの武器を採用した試しもないことから、

まかり間違ってロシア軍がCZ-P09を使うという事自体ありえねぇんですよね。

正直な話、CZよりはグロック17の方がロシアが使っていそうではあります。

でもいいんだ、我輩はCZ-P09が欲しかったと言うだけで、

ロシアが使いそうな拳銃が欲しかったわけじゃないんだから(言い訳)。

細かいデザインに不満はありますが、トータル的には好きですコレ。

でもさ、やっぱ我輩は旧ソ連のサバゲーに使える拳銃欲しいんだよ。

KSCとっととスチェッキンAPS出してくれよ、あくしろよ。

2016年05月08日

珍銃ハンター砥部良 長モノ編

前回に引き続き、我輩の昔のエアガンコレクション自慢です。

今回は知る人ぞ知る懐かしい長モノを見せびらかします。

まず一発目はアサヒファイヤーアームズのFNC。

我輩が高校時代のエアガンメーカー3強といえばハンドガンはMGC、

ライフルはJAC、そして最強がアサヒファイヤーアームズでした。

この業界初のモデルアップであるFNCのガスガンは

沖縄のアメリカ海兵隊が訓練用に仕入れたという噂もあるシロモノで、

当時のお値段は80000円ぐらいだったはず。ソレを中古で20000円ぐらいで購入。

メインフレームとアウターバレルは鉄。グリップとハンドガードだけ樹脂。結構重い。

しかし樹脂パーツが結構もろくて割れやすく、て言うか購入時既に割れてたし。

でもストックの立て付けがガチガチだったのには感動しましたね。

ガチガチすぎてすぐに展開できなかったけどw

カール君に繋いで発射してみるとスパパパパパーン!という音とともに

パワフルな勢いで弾が発射されてコーラの空き缶ボコボコ。

その代わりホップシステムは無いので20mぐらいで弾は落下してました。

3点バーストは何故か調子が良くなくて微妙なフルオートになっていました。

マガジンがエアタンクから来た圧縮空気をマガジンに送り込んで

強制的に押し出すシステムだったので装弾数は100発とかなりのもの。

でもやっぱ、サバゲーで使うとなるとあと2本ぐらいは予備マガジンがほしい。

しかし購入時、既にメーカーは倒産して数年経っていたので、

予備マガジンを手に入れることができずにゲームには未投入。

電動化してやろうと目論んだのですがハンドガードの加工に失敗し、断念。

フレームもガチガチ過ぎて電動工具がないと加工できない状況でした。

BV式というエアタンクを繋いでエアの圧力で弾を吹き出すシステムの銃は

電動ガンが出てくるまでサバゲーにおけるメインウェポンだったんです。

我輩がサバゲーを本格的に始めた頃は既に電動ガンが幅を利かせていましたが、

昔ながらのサバゲーマーはエアタンク背負ってこの手の銃振り回していましたね。

まあ我輩的にはコイツを手に入れた事で高校の頃の夢は一応果たせましたし、

BV式のエアガンってこんなんだぞっていう話のネタを作ることが出来たと思います。

我輩にとっての初のBV式ガスガンはマルゼンのベレッタM93Rオート9でしたが、

初めて購入した長モノのBV式ガスガンはJACトンプソンM1A1でした。

因みに初めて購入したJACの商品もコレ。でもその頃JACは倒産していたというw

本体価格は定価198000円、じゅうきゅうまんはっせんえんですよ。

でも我輩が購入する頃には大分在庫がダブ付いていたのか、購入価格は70000円。

因みに実銃のマガジンを流用して作られた予備マガジンは9000円。

WAのガスブロM4の予備マガジンと大差ないお値段ですね。

(でもその予備マガジンを3本持っていたんだな我輩w)

何でコイツを買ってしまったのかといいますと「昔、自衛隊で使っていたから」。

20年ぐらい前、我輩は自衛隊装備を収集するのにハマっていたんですよね。

でも流石にトンプソンのマガジンポーチは米軍のやつを仕入れました。

コイツのスゴイところはフレームとアウターバレルが真鍮削り出しで出来ているところ。

だから剛性感とか重量はかなり半端無かったです。

勿論、ストックの出来も工芸品レベルの相当素晴らしいものでした。

でも所々パーツの作りが甘くてびっくりポンでしたがね。

実射性能は「引き金を引けば弾が出る」。

命中精度なんて語るレベルではなかったですね。

一応セミに合わせてガク引きすれば単発で撃てたみたいですが、

基本フルオートオンリーと言ってもいいのかな?

ホップは付いていないのでバレルに切込みを入れて、

自転車の虫ゴムを貼り付けてホップにしました。

高額なブツであるにもかかわらず、惜しみなくサバゲーで使いまくりましたが、

電動ガン全盛の時代にコイツで戦うのは辛かったなぁ。

5リッターのカール君だと2マガジンしか撃てなかったし。

マルイからトンプソンの電動ガンが出たら速攻でお役御免になるも、

こんなシロモノ買い手がつかずずっと部屋の片隅でホコリをかぶっていましたが、

ヤフオクに出したら半額以下の30000円で売れました。

エンドウのレミントンM40A1を知ってる人は我輩と同世代でもかなり少ないはずです。

エンドウというメーカーはこれだけ出して消えてしまったある意味幻のメーカー。

そしてその唯一世に送り出したM40のエアガンは

実銃のストックを流用して作ったという噂のあるエアコッキングのボルトアクション。

SWATが福岡県パン会館ビルにあった頃、中古を40000円で購入。因みに定価は100800円。

実銃ストックのお陰かストックの出来は今まで所有したエアガンの中ではダントツに美しく、

フレーム部分も削り出しのビシっとした作り、ブルバレルは反射防止用に凸凹した仕上げ。

サバゲーに持ち出すのが躊躇われる工芸品のような逸品でした。

しかし機関部、実射性能はノーマルではショボショボ。

シリンダーは真鍮の立派なのが付いているのに、ノズルは樹脂。

気がついたら先っちょが凹むという有様。

そ~言えばピストンも貧相なのが付いていましたねぇ。

コイツのお値段の大半はストック含む外装だけだったのかなと推測。

バレルはノンホップだったので20mぐらいで地面に落下。

命中精度はMP5K並といっていいぐらいのレベル。

コレじゃあスナイパーライフルとしては役不足です。

唯一褒められたのはトリガープル。

随分特殊な形状のトリガーシステムでストレスのない感触でした。

但しその特殊すぎる形状が災いしてシアがすり減っても代わりの部品がないという有様。

結局、ハンズマンで鉄の塊買ってきて職場のグラインダーで削って自作しましたよ。

シリンダー周りはスーパー9PROのパーツが使えた(加工要す)ので、

シリンダーを同じ長さに削り、ノズルも削り、ピストンはそのまま流用、

スプリングガイドも削ってスプリングは適当な長さに切って組み込み、

バレルはAPS-2のFALSシステムを組み込んだら電動ガン並みに当たるようになりました。

でもコイツ、マガジンがバレル下に付けられたチューブ式で、

装弾数も25発ぐらいだったので弾が切れると再装填がかなり('A`)マンドクセ。

エンドウレミントンが我輩にもたらした教訓、それは、

「高級エアガンは性能がいいから高級なわけではない」。

少量生産のエアガンのダメ加減さを知らされた一品でした。

でもこういうエアガンってヤフオクに出すと結構いいお値段になる

(20000円ぐらいで売れた)ということも解りました。

マルシンのモスバーグM500って今でもカタログには載っているみたいですが、

持っている人、サバゲーに持ってくる人を見たことがありません。

浜松でサバゲーした時と、石崎浜荘の脇の松林でゲームした時に、

ガスの奴を持ってきている人は見たことがあるんですがね。

我輩が持っていた“クルーザー”と呼ばれるモスバーグM500はエアコキのやつで、

装弾数42発、1トリガーで3発弾が発射されるモデルでした。

ほら、西部警察世代ってこーいうショッガン好きなんですよ多分。

外装はグリップ以外オールアルミダイキャストで重量感抜群。

但しノンホップなので実射性能は推して知るべし。

パワーも70m/sぐらいだったかな?

コッキングは重く、マルイのショットガンほどスムーズじゃなく、

マガジンはバレル下のチューブ式なので再装填に手間がかかる。

まあ、サバゲーで使える武器じゃないですよね。

しかもマルシン製品の例に漏れずパーツの耐久性が弱く、

フォアエンドとメカを繋ぐアクションレバーが破壊、

連動して機関部も破壊してしまいましたとさ。

ガスのやつはシリンダーをコッキングしないで済む分、

壊れる可能性は低いらしいんですがガス漏れが酷いらしい。

どっちにしてもマルシン製品はサバゲー向きではない。

我輩の電動ガン長モノ歴はマルイM16エアコキ⇒マルコシスーパー9PRO

⇒マルイMP5A5電動⇒そしてこのKHCマーベリックM88。

実銃はモスバーグM500をブルパップに魔改造したものだとか。

キャリングハンドルに弾をジャラジャラ流し込んで

コッキングすると自重落下で弾はチャンバーに4発装填され、

糞重いトリガーを引くと勢い良く弾が4発発射されるというショットガン。

イチキュッパのエアコキなんで出来はそれなりでした。

アウターバレルなんか先っちょだけしか無くて、

ヒートガードの奥にはインナーバレル4本束ねているのが見えてましたからね。

パワーは確か90m/sぐらい出ていましたね。かなり強かったです。

ホップがないんで射程はそれなりでしたが、

バレルに切込みを入れてOリングを挟んだら結構飛ぶようになりました。

その代わり大分弾が散るようになってしまいましたがw

キャリングハンドルの上にフロント&リアサイトがあるんですが、

距離が短くて狙いにくかったんでハンドルぶった切って

レイル増設してドットサイト載せてサバゲーで使っていました。

今でもインナーバレルとキャリングハンドル以外のパーツは所持しているんで、

ジャンクをヤフオクで探して再生させたいところなんですが、

絶版になって20年近く経つんでもう全然出てこないし、出てきても案外高値です。

引越前に捨ててしまうか、中華エアコキショットガンでも組み込もうか検討中。

我輩は一時期、ウェスタンな武器にハマっていた頃がありましてね、

タナカのカート式のSAAとかガンベルトとか仕入れて悦に入ってたもんです。

だからKTWウィンチェスターM73が出てきた時は、

中身は韓国のドンサンというメーカーが作っているとはいえ感涙モノでしたね。

エアコキというのも我輩の物欲をくすぐった理由の一つです。

そして何より、初期の頃のコイツのお値段は10000円を切るという破格ぶり!

ただ、コッキングが重いんじゃなくて「硬い」。

レバーをガシャガシャ動かすとぶっ壊れるんじゃないのかって思えるレベル。

でもパワーはソコソコ出てたし、トリガーも重かったけど意外とよく当たった。

マガジンはバレル下部チューブ式なので再装填に手間ですが、

一応マガジン式なので予備マガジン持って工夫すれば素早いリロードも可能?

外装はストックがプラなのを除けば、他はほぼ金属製で結構出来が良く、

イチキュッパの割には結構満足感溢れる一品でしたね。

暫くしたらマイチェンしたのが出たんで、買い換えるために売り払ったんですが、

売れた時の銭は別のエアガン買うのに使ってしまって買わずじまい。

今では倍近くまで値上がりしたみたいですが、出来が前よりも良くなっているとか?

一応軍用銃なので予算があればまた欲しいな~と妄想中。

でもコイツを買うとなるとまたSAAをサイドアームとして購入しなければならない。

そしてSAA用のウェスタンなガンベルトも買わないといけない。

そうなると完全に予算が足りないのでもう買わねぇなぁ・・・

コレを見せて何処のメーカーのなんていう銃なのか解った人は

MSCのM本さんとN井さんぐらいかなぁ。ポイントのウィンチェスターM92。

我輩が高校の頃に販売されたんですが、ポイントってメーカー覚えている奴居ねぇよな?

だってコレ以外にはエアコキのルガーP08ぐらいしか出してねぇし。

NEW MGC福岡店が福岡市文学館(赤レンガ)の隣にあった頃に購入。

このウェスタンなライフルはカートリッジ式のガスガンで、

グリップ部分がガスタンク、レバー後方にガス注入バルブがあり、

カートリッジに弾を詰めて撃つモデルガン的なシロモノでした。

なのでパワーはエアコキ並、、命中精度も銀玉鉄砲レベル。

そして30000円以上するのに外観もそれなりという。

フレームとかアウターバレルとか、ほぼプラだったもんなぁ。

一応ストックは木製でしたがね、柔らかくて傷つきやすい安物だったけど。

その代わり空撃ちでもカートリッジのローディングはできるし、

空撃ちした後はイジェクト出来るんでソレが楽しかった。

やっぱね、映画に出てきた銃って持っていると気分に浸れるんですよ。

もう少し丈夫な作りなら、コレクションとして大事にしときたかったですね。

以前長澤まさみ主演で“セーラー服と機関銃”がドラマ化されましたが、

機関銃がMP40だったのに違和感を感じたのは我輩だけでしょうか?

その点、我輩と息子が大好きな橋本環奈ちゃん主演の映画の方は

ちゃんとグリースガン使っているみたいですね。誰も見てないらしいけどw

自衛隊装備の一つとして必要であるということで購入した

ハドソンのM3A1グリースガンのガスブローバックは、

リコイルが激しくてぶっ放すとまさに「カ イ カ ン」でしたよ。

ブローバックスピードが遅いというのがある意味リアルでした。

(実銃は毎分400発程度とかなり遅い)

本体は機関部とストック以外全てと言っていいぐらいプラスチックで、

マガジンの方が重たいんじゃないのかって突っ込みたくなるブツでしたが、

もうね、グリースガンがモデルアップされたというだけでも感涙モノでした。

材質はともかく、外観はかなり良く出来ていたと思うんですよ。

ハドソンといえばモデルガンメーカーとしては一流ですからね。

でもね、トリガーガード前方にニョキッと出てきていた

実銃には存在しないセイフティが勝手にかかっていて射撃できないとか、

(邪魔なのでセイフティは取り外して、ゲーム開始前にマガジン装填して使っていた)

トカレフやジェリコ同様、案の定マガジンはガス漏れが激しいとか、

その予備マガジンは品薄でしかも6000円ぐらいするとか、

寒くなるととたんに動きが悪くなるとかで色々と残念なやつでした。

電動ガンのグリースガンも悪くはないどころか寧ろ凄く良いのですが、

コイツを撃った記憶があるかぎり、サブマシンガンはガスブロが至高だよなって思うんです。

どこか海外メーカーがハドソンのクソメカを手直しして販売してくれと願う今日此の頃。

コレは結婚してから購入したんで大分新しいですね。

メーカー不明の中華エアコキ95式自動歩槍。

ある日ヤフヲクを物色しているとコイツが3000円ぐらいで転がっていたんで、

「こんなキワモノ我輩が手に入れなくてどうする!」という

意味不明な義務感で仕入れてしまったブツでした。

B・U・Gで精力的にサバゲー活動を実施されている

共産趣味の同志らんたろー氏のミリブロ“ナナシノミコト”でも

95式のエアコキが紹介されていますがアレとは違うメーカーの模様。

(我輩のブツは無印の箱でレールとかオプションとか付属していなかった)

外装はスリングフックとアウターバレル以外すべてプラという貧相さ。

ハイダーですらプラだったのには愕然としましたね。

その割にそこそこ重量感があったよーな記憶がありますので、

多分、中に錆びたオモリが結構入っていたんだろうなーと推測。

コッキングハンドルが左右に倒れるようになっているという意味不明な設計。

多分アレンジなんでしょうがセイフティがマガジンハウジングの上というのも意味不明でした。

エアコキでセミオートオンリーなのでセレクターは飾り同然なんですが、

コレがストックの大分後ろ、後ろのスリングスイベル付近という使い難い場所についていました。

エアコキですがパワーは80m/s以上出ていました。

ただ、インナーバレルがアルミでおそらく歪んでいたんでしょうね、

弾道が常に右曲がりのダンディだったんですよ。

元々そのまま使うつもりはなく、電動化するために購入したんですが、

どのメカボックスも入りそうに無いということで呆気無く売却。

そろそろ電動ガンも紹介しとかんとイカンですかね。

MMCのL86の中身にファマスのメカを突っ込んだカスタム。

実は大分前に“ネモトガンワークス”というショップが作った

LSのL85にファマスの中身ぶち込んだの持っていたんですよ。

確か45000円ぐらいで購入したのかなぁ?SUSATサイト付きで。

でもコレが使っているうちに何処其処外装がぶっ壊れてきて、

ボロボロのガタガタになってしまってあわや廃棄処分かと考えていた矢先、

エチゴヤ南福岡店にMMCのL86が売っていたんですね。

いつもエチゴヤの南福岡店でパーツorジャンクパーツしか買っていなかった我輩、

仲の良かった店員さんから「たまには本体買いましょうよw」って言われたんで、

んじゃあ何があるの?って感じで壁を見たらコイツが置いていたんですね。

それで「んじゃあその緑色のやつちょうだい」と言って買ったのがコレ。

そしてネモトのL85のメカボとL86の外装を組み合わせて再生。

アウターバレルはオリジナルがプラだったんでアルミパイプとかで自作。

インナーバレルも勿論、G3かPSG-1のものを移植したはず。

ネモトのチャンバーその他ははパテでガチガチに固めて分解できなかったんで

そこら辺も手持ちのジャンクパーツやパテで自作して制作。

とにかく色々と加工を繰り広げて作ったのがコレです。

余談ですが本来マガジン後方にある伏せ撃ち用のグリップは、

メカボの関係上オリジナルの場所につけられくなったので前に移動。

バッテリーはハンドガード内に内蔵して、充電するときはコードを出してダイレクトに充電。

今ならリポバッテリーがあるんでもっと便利に運用できますね。

コイツはまだ中華メーカーが電動L85出す前だったんで大分注目されましたね。

メカボがファマスなので性能はそれなりでしたがw

結婚後軍縮に伴い、イギリス軍装備を辞めることとなりヤフオクで売却。

でもDPM85の上着は未だに普段着で愛用しているんだな。

これらのエアガンを所有していた頃の我輩は今以上に情熱的だったのか、

それとも飽きっぽい性格だったから闇雲に色々仕入れていたのか不明。

ただ、これらのエアガンをどーにかして使えるようにと努力した結果が、

今のエアガン改造の技術力に結びついたんだなという自負はあります。

紙面と気力が尽きたので次回暇な時にでも“電動ガン編”をアップしたいと思います。

ま、需要は少なさそうなんですがwww

今回は知る人ぞ知る懐かしい長モノを見せびらかします。

まず一発目はアサヒファイヤーアームズのFNC。

我輩が高校時代のエアガンメーカー3強といえばハンドガンはMGC、

ライフルはJAC、そして最強がアサヒファイヤーアームズでした。

この業界初のモデルアップであるFNCのガスガンは

沖縄のアメリカ海兵隊が訓練用に仕入れたという噂もあるシロモノで、

当時のお値段は80000円ぐらいだったはず。ソレを中古で20000円ぐらいで購入。

メインフレームとアウターバレルは鉄。グリップとハンドガードだけ樹脂。結構重い。

しかし樹脂パーツが結構もろくて割れやすく、て言うか購入時既に割れてたし。

でもストックの立て付けがガチガチだったのには感動しましたね。

ガチガチすぎてすぐに展開できなかったけどw

カール君に繋いで発射してみるとスパパパパパーン!という音とともに

パワフルな勢いで弾が発射されてコーラの空き缶ボコボコ。

その代わりホップシステムは無いので20mぐらいで弾は落下してました。

3点バーストは何故か調子が良くなくて微妙なフルオートになっていました。

マガジンがエアタンクから来た圧縮空気をマガジンに送り込んで

強制的に押し出すシステムだったので装弾数は100発とかなりのもの。

でもやっぱ、サバゲーで使うとなるとあと2本ぐらいは予備マガジンがほしい。

しかし購入時、既にメーカーは倒産して数年経っていたので、

予備マガジンを手に入れることができずにゲームには未投入。

電動化してやろうと目論んだのですがハンドガードの加工に失敗し、断念。

フレームもガチガチ過ぎて電動工具がないと加工できない状況でした。

BV式というエアタンクを繋いでエアの圧力で弾を吹き出すシステムの銃は

電動ガンが出てくるまでサバゲーにおけるメインウェポンだったんです。

我輩がサバゲーを本格的に始めた頃は既に電動ガンが幅を利かせていましたが、

昔ながらのサバゲーマーはエアタンク背負ってこの手の銃振り回していましたね。

まあ我輩的にはコイツを手に入れた事で高校の頃の夢は一応果たせましたし、

BV式のエアガンってこんなんだぞっていう話のネタを作ることが出来たと思います。

我輩にとっての初のBV式ガスガンはマルゼンのベレッタM93Rオート9でしたが、

初めて購入した長モノのBV式ガスガンはJACトンプソンM1A1でした。

因みに初めて購入したJACの商品もコレ。でもその頃JACは倒産していたというw

本体価格は定価198000円、じゅうきゅうまんはっせんえんですよ。

でも我輩が購入する頃には大分在庫がダブ付いていたのか、購入価格は70000円。

因みに実銃のマガジンを流用して作られた予備マガジンは9000円。

WAのガスブロM4の予備マガジンと大差ないお値段ですね。

(でもその予備マガジンを3本持っていたんだな我輩w)

何でコイツを買ってしまったのかといいますと「昔、自衛隊で使っていたから」。

20年ぐらい前、我輩は自衛隊装備を収集するのにハマっていたんですよね。

でも流石にトンプソンのマガジンポーチは米軍のやつを仕入れました。

コイツのスゴイところはフレームとアウターバレルが真鍮削り出しで出来ているところ。

だから剛性感とか重量はかなり半端無かったです。

勿論、ストックの出来も工芸品レベルの相当素晴らしいものでした。

でも所々パーツの作りが甘くてびっくりポンでしたがね。

実射性能は「引き金を引けば弾が出る」。

命中精度なんて語るレベルではなかったですね。

一応セミに合わせてガク引きすれば単発で撃てたみたいですが、

基本フルオートオンリーと言ってもいいのかな?

ホップは付いていないのでバレルに切込みを入れて、

自転車の虫ゴムを貼り付けてホップにしました。

高額なブツであるにもかかわらず、惜しみなくサバゲーで使いまくりましたが、

電動ガン全盛の時代にコイツで戦うのは辛かったなぁ。

5リッターのカール君だと2マガジンしか撃てなかったし。

マルイからトンプソンの電動ガンが出たら速攻でお役御免になるも、

こんなシロモノ買い手がつかずずっと部屋の片隅でホコリをかぶっていましたが、

ヤフオクに出したら半額以下の30000円で売れました。

エンドウのレミントンM40A1を知ってる人は我輩と同世代でもかなり少ないはずです。

エンドウというメーカーはこれだけ出して消えてしまったある意味幻のメーカー。

そしてその唯一世に送り出したM40のエアガンは

実銃のストックを流用して作ったという噂のあるエアコッキングのボルトアクション。

SWATが福岡県パン会館ビルにあった頃、中古を40000円で購入。因みに定価は100800円。

実銃ストックのお陰かストックの出来は今まで所有したエアガンの中ではダントツに美しく、

フレーム部分も削り出しのビシっとした作り、ブルバレルは反射防止用に凸凹した仕上げ。

サバゲーに持ち出すのが躊躇われる工芸品のような逸品でした。

しかし機関部、実射性能はノーマルではショボショボ。

シリンダーは真鍮の立派なのが付いているのに、ノズルは樹脂。

気がついたら先っちょが凹むという有様。

そ~言えばピストンも貧相なのが付いていましたねぇ。

コイツのお値段の大半はストック含む外装だけだったのかなと推測。

バレルはノンホップだったので20mぐらいで地面に落下。

命中精度はMP5K並といっていいぐらいのレベル。

コレじゃあスナイパーライフルとしては役不足です。

唯一褒められたのはトリガープル。

随分特殊な形状のトリガーシステムでストレスのない感触でした。

但しその特殊すぎる形状が災いしてシアがすり減っても代わりの部品がないという有様。

結局、ハンズマンで鉄の塊買ってきて職場のグラインダーで削って自作しましたよ。

シリンダー周りはスーパー9PROのパーツが使えた(加工要す)ので、

シリンダーを同じ長さに削り、ノズルも削り、ピストンはそのまま流用、

スプリングガイドも削ってスプリングは適当な長さに切って組み込み、

バレルはAPS-2のFALSシステムを組み込んだら電動ガン並みに当たるようになりました。

でもコイツ、マガジンがバレル下に付けられたチューブ式で、

装弾数も25発ぐらいだったので弾が切れると再装填がかなり('A`)マンドクセ。

エンドウレミントンが我輩にもたらした教訓、それは、

「高級エアガンは性能がいいから高級なわけではない」。

少量生産のエアガンのダメ加減さを知らされた一品でした。

でもこういうエアガンってヤフオクに出すと結構いいお値段になる

(20000円ぐらいで売れた)ということも解りました。

マルシンのモスバーグM500って今でもカタログには載っているみたいですが、

持っている人、サバゲーに持ってくる人を見たことがありません。

浜松でサバゲーした時と、石崎浜荘の脇の松林でゲームした時に、

ガスの奴を持ってきている人は見たことがあるんですがね。

我輩が持っていた“クルーザー”と呼ばれるモスバーグM500はエアコキのやつで、

装弾数42発、1トリガーで3発弾が発射されるモデルでした。

ほら、西部警察世代ってこーいうショッガン好きなんですよ多分。

外装はグリップ以外オールアルミダイキャストで重量感抜群。

但しノンホップなので実射性能は推して知るべし。

パワーも70m/sぐらいだったかな?

コッキングは重く、マルイのショットガンほどスムーズじゃなく、

マガジンはバレル下のチューブ式なので再装填に手間がかかる。

まあ、サバゲーで使える武器じゃないですよね。

しかもマルシン製品の例に漏れずパーツの耐久性が弱く、

フォアエンドとメカを繋ぐアクションレバーが破壊、

連動して機関部も破壊してしまいましたとさ。

ガスのやつはシリンダーをコッキングしないで済む分、

壊れる可能性は低いらしいんですがガス漏れが酷いらしい。

どっちにしてもマルシン製品はサバゲー向きではない。

我輩の電動ガン長モノ歴はマルイM16エアコキ⇒マルコシスーパー9PRO

⇒マルイMP5A5電動⇒そしてこのKHCマーベリックM88。

実銃はモスバーグM500をブルパップに魔改造したものだとか。

キャリングハンドルに弾をジャラジャラ流し込んで

コッキングすると自重落下で弾はチャンバーに4発装填され、

糞重いトリガーを引くと勢い良く弾が4発発射されるというショットガン。

イチキュッパのエアコキなんで出来はそれなりでした。

アウターバレルなんか先っちょだけしか無くて、

ヒートガードの奥にはインナーバレル4本束ねているのが見えてましたからね。

パワーは確か90m/sぐらい出ていましたね。かなり強かったです。

ホップがないんで射程はそれなりでしたが、

バレルに切込みを入れてOリングを挟んだら結構飛ぶようになりました。

その代わり大分弾が散るようになってしまいましたがw

キャリングハンドルの上にフロント&リアサイトがあるんですが、

距離が短くて狙いにくかったんでハンドルぶった切って

レイル増設してドットサイト載せてサバゲーで使っていました。

今でもインナーバレルとキャリングハンドル以外のパーツは所持しているんで、

ジャンクをヤフオクで探して再生させたいところなんですが、

絶版になって20年近く経つんでもう全然出てこないし、出てきても案外高値です。

引越前に捨ててしまうか、中華エアコキショットガンでも組み込もうか検討中。

我輩は一時期、ウェスタンな武器にハマっていた頃がありましてね、

タナカのカート式のSAAとかガンベルトとか仕入れて悦に入ってたもんです。

だからKTWウィンチェスターM73が出てきた時は、

中身は韓国のドンサンというメーカーが作っているとはいえ感涙モノでしたね。

エアコキというのも我輩の物欲をくすぐった理由の一つです。

そして何より、初期の頃のコイツのお値段は10000円を切るという破格ぶり!

ただ、コッキングが重いんじゃなくて「硬い」。

レバーをガシャガシャ動かすとぶっ壊れるんじゃないのかって思えるレベル。

でもパワーはソコソコ出てたし、トリガーも重かったけど意外とよく当たった。

マガジンはバレル下部チューブ式なので再装填に手間ですが、

一応マガジン式なので予備マガジン持って工夫すれば素早いリロードも可能?

外装はストックがプラなのを除けば、他はほぼ金属製で結構出来が良く、

イチキュッパの割には結構満足感溢れる一品でしたね。

暫くしたらマイチェンしたのが出たんで、買い換えるために売り払ったんですが、

売れた時の銭は別のエアガン買うのに使ってしまって買わずじまい。

今では倍近くまで値上がりしたみたいですが、出来が前よりも良くなっているとか?

一応軍用銃なので予算があればまた欲しいな~と妄想中。

でもコイツを買うとなるとまたSAAをサイドアームとして購入しなければならない。

そしてSAA用のウェスタンなガンベルトも買わないといけない。

そうなると完全に予算が足りないのでもう買わねぇなぁ・・・

コレを見せて何処のメーカーのなんていう銃なのか解った人は

MSCのM本さんとN井さんぐらいかなぁ。ポイントのウィンチェスターM92。

我輩が高校の頃に販売されたんですが、ポイントってメーカー覚えている奴居ねぇよな?

だってコレ以外にはエアコキのルガーP08ぐらいしか出してねぇし。

NEW MGC福岡店が福岡市文学館(赤レンガ)の隣にあった頃に購入。

このウェスタンなライフルはカートリッジ式のガスガンで、

グリップ部分がガスタンク、レバー後方にガス注入バルブがあり、

カートリッジに弾を詰めて撃つモデルガン的なシロモノでした。

なのでパワーはエアコキ並、、命中精度も銀玉鉄砲レベル。

そして30000円以上するのに外観もそれなりという。

フレームとかアウターバレルとか、ほぼプラだったもんなぁ。

一応ストックは木製でしたがね、柔らかくて傷つきやすい安物だったけど。

その代わり空撃ちでもカートリッジのローディングはできるし、

空撃ちした後はイジェクト出来るんでソレが楽しかった。

やっぱね、映画に出てきた銃って持っていると気分に浸れるんですよ。

もう少し丈夫な作りなら、コレクションとして大事にしときたかったですね。

以前長澤まさみ主演で“セーラー服と機関銃”がドラマ化されましたが、

機関銃がMP40だったのに違和感を感じたのは我輩だけでしょうか?

その点、我輩と息子が大好きな橋本環奈ちゃん主演の映画の方は

ちゃんとグリースガン使っているみたいですね。誰も見てないらしいけどw

自衛隊装備の一つとして必要であるということで購入した

ハドソンのM3A1グリースガンのガスブローバックは、

リコイルが激しくてぶっ放すとまさに「カ イ カ ン」でしたよ。

ブローバックスピードが遅いというのがある意味リアルでした。

(実銃は毎分400発程度とかなり遅い)

本体は機関部とストック以外全てと言っていいぐらいプラスチックで、

マガジンの方が重たいんじゃないのかって突っ込みたくなるブツでしたが、

もうね、グリースガンがモデルアップされたというだけでも感涙モノでした。

材質はともかく、外観はかなり良く出来ていたと思うんですよ。

ハドソンといえばモデルガンメーカーとしては一流ですからね。

でもね、トリガーガード前方にニョキッと出てきていた

実銃には存在しないセイフティが勝手にかかっていて射撃できないとか、

(邪魔なのでセイフティは取り外して、ゲーム開始前にマガジン装填して使っていた)

トカレフやジェリコ同様、案の定マガジンはガス漏れが激しいとか、

その予備マガジンは品薄でしかも6000円ぐらいするとか、

寒くなるととたんに動きが悪くなるとかで色々と残念なやつでした。

電動ガンのグリースガンも悪くはないどころか寧ろ凄く良いのですが、

コイツを撃った記憶があるかぎり、サブマシンガンはガスブロが至高だよなって思うんです。

どこか海外メーカーがハドソンのクソメカを手直しして販売してくれと願う今日此の頃。

コレは結婚してから購入したんで大分新しいですね。

メーカー不明の中華エアコキ95式自動歩槍。

ある日ヤフヲクを物色しているとコイツが3000円ぐらいで転がっていたんで、

「こんなキワモノ我輩が手に入れなくてどうする!」という

意味不明な義務感で仕入れてしまったブツでした。

B・U・Gで精力的にサバゲー活動を実施されている

共産趣味の同志らんたろー氏のミリブロ“ナナシノミコト”でも

95式のエアコキが紹介されていますがアレとは違うメーカーの模様。

(我輩のブツは無印の箱でレールとかオプションとか付属していなかった)

外装はスリングフックとアウターバレル以外すべてプラという貧相さ。

ハイダーですらプラだったのには愕然としましたね。

その割にそこそこ重量感があったよーな記憶がありますので、

多分、中に錆びたオモリが結構入っていたんだろうなーと推測。

コッキングハンドルが左右に倒れるようになっているという意味不明な設計。

多分アレンジなんでしょうがセイフティがマガジンハウジングの上というのも意味不明でした。

エアコキでセミオートオンリーなのでセレクターは飾り同然なんですが、

コレがストックの大分後ろ、後ろのスリングスイベル付近という使い難い場所についていました。

エアコキですがパワーは80m/s以上出ていました。

ただ、インナーバレルがアルミでおそらく歪んでいたんでしょうね、

弾道が常に右曲がりのダンディだったんですよ。

元々そのまま使うつもりはなく、電動化するために購入したんですが、

どのメカボックスも入りそうに無いということで呆気無く売却。

そろそろ電動ガンも紹介しとかんとイカンですかね。

MMCのL86の中身にファマスのメカを突っ込んだカスタム。

実は大分前に“ネモトガンワークス”というショップが作った

LSのL85にファマスの中身ぶち込んだの持っていたんですよ。

確か45000円ぐらいで購入したのかなぁ?SUSATサイト付きで。

でもコレが使っているうちに何処其処外装がぶっ壊れてきて、

ボロボロのガタガタになってしまってあわや廃棄処分かと考えていた矢先、

エチゴヤ南福岡店にMMCのL86が売っていたんですね。

いつもエチゴヤの南福岡店でパーツorジャンクパーツしか買っていなかった我輩、

仲の良かった店員さんから「たまには本体買いましょうよw」って言われたんで、

んじゃあ何があるの?って感じで壁を見たらコイツが置いていたんですね。

それで「んじゃあその緑色のやつちょうだい」と言って買ったのがコレ。

そしてネモトのL85のメカボとL86の外装を組み合わせて再生。

アウターバレルはオリジナルがプラだったんでアルミパイプとかで自作。

インナーバレルも勿論、G3かPSG-1のものを移植したはず。

ネモトのチャンバーその他ははパテでガチガチに固めて分解できなかったんで

そこら辺も手持ちのジャンクパーツやパテで自作して制作。

とにかく色々と加工を繰り広げて作ったのがコレです。

余談ですが本来マガジン後方にある伏せ撃ち用のグリップは、

メカボの関係上オリジナルの場所につけられくなったので前に移動。

バッテリーはハンドガード内に内蔵して、充電するときはコードを出してダイレクトに充電。

今ならリポバッテリーがあるんでもっと便利に運用できますね。

コイツはまだ中華メーカーが電動L85出す前だったんで大分注目されましたね。

メカボがファマスなので性能はそれなりでしたがw

結婚後軍縮に伴い、イギリス軍装備を辞めることとなりヤフオクで売却。

でもDPM85の上着は未だに普段着で愛用しているんだな。

これらのエアガンを所有していた頃の我輩は今以上に情熱的だったのか、

それとも飽きっぽい性格だったから闇雲に色々仕入れていたのか不明。

ただ、これらのエアガンをどーにかして使えるようにと努力した結果が、

今のエアガン改造の技術力に結びついたんだなという自負はあります。

紙面と気力が尽きたので次回暇な時にでも“電動ガン編”をアップしたいと思います。

ま、需要は少なさそうなんですがwww

2016年05月07日

珍銃ハンター砥部良 ハンドガン編

毎回しつこいようですが、このブログはサバゲーのブログです。

さて、我が家はゴォルデンウィィク前半に面白いことやり過ぎて、

お金も力も使い果たしてしまったので後半はぐでーっとして過ごしております。

ところが日中ぐでたまし過ぎると夜中に寝られなくなるんですよね。

そこで暇つぶしにパソコン内の画像フォルダを整理していたら、

昔撮影していたエアガンの写真がわんさか発掘されたのです。

よし、せっかくだから?我輩の過去のエアガンコレクションを自慢してやろう。

いやね、我輩が後輩どもに常々「我輩が貴様らぐらいの歳の頃には、

エアガン50丁ぐらい持って常日頃ニヤニヤしていたぞ」って口癖のように言うんですがね、

多分て言うか、確実に我輩のそーいう話は年寄りの武勇伝自慢のような

盛りすぎたホラ話だと思われているに違いないんですよ。

だから今回、画像を見つけた&整理したのをきっかけに、

我輩の発言が100%混じりっけ無しであることと

我輩のエアガンに対する馬鹿さ加減を知っていただきたい!

結構写真が(て言うか過去に所持していた武器が)多かったので

我輩の過去のコレクションの中でもヤッちまった感の強いものや

キワモノ感があるものだけに絞ってハンドガン編と長モノ編、

2回に分けてブログにアップしたいと思います。

まず初めに紹介するのはタニオコバのH&K VP70M。

ストック付きで28000円というハンドガンにはありえない価格にもかかわらず、

ホイホイ購入してしまった理由はやはり、異彩を放つ存在だったから。

バイオハザード2だったっけ?で出てきたらしいので、一部のノンケもご存知でしょう。

そのままで使うと普通にパンパン弾が出る拳銃なのですが、

ホルスターにもなるというストックを取り付けると

3点バースト射撃が出来ちゃうというキワモノぶりに惚れました。

惚れ込みすぎて予備マガジンまで買っちゃったもんね。

作動はマルイ以外のハンドガンにしては結構よろしくて、

ジャムもなく快調に弾を撃ちだしてくれるいい子でした。

しかし、タニオコバご自慢のツイストバレルとか言う奴が結構クセモノでして、

マルイのハンドガンに比べると精度がイマイチだったんですね。

その上、ホップもだらしなくて全然効かないという有様でした。

なので大分経ってからKMの精密バレルに取り替えたら大分マシにはなったのですが、

バレル交換後直ぐにピストンカップがぶっ壊れましてね、

そのままジャンクになってしまい、ヤフオクで売り払うことになりました。

その後「マルイの92Fのピストンカップが流用可能」という情報を得て、

「しまったぁぁぁぁl!」と叫びながら枕を濡らしましたが、

弾撃ち切ってもスライドストップがかからないという仕様のこのハンドガン、

多分持っていてもゲームで使うことはなかったでしょうから、

売り払ってしまって正解だったかなと思うことにしております。

お次はキワモノ感が薄いところで、タナカのコルト380オート。

我輩自身がちっさい人間なので、コンパクトオートって何か惹かれるんですよね。

ガバメントをそのまま小さくしたようなサイズが我輩好み。

しかしお値段はフルサイズのハンドガンと同程度。

マグナブローバックのエンジンなので手に収まるサイズの割に

反動はビシっと感じられるし近距離の命中精度は抜群です。

でもホップがイマイチなので遠距離の射撃は少々厳しい。

装弾数も10発ぐらいしか入らなかった気がします。

結婚するとコレクションのためだけのエアガンを所持する余裕がなくなり、

サバゲーで使えない、いや使うのがもったいないよーな、

可愛いハンドガンは速攻仕分けの対象になりましたとさ。

余談ですがコイツを売り払った頃ぐらいから我輩の中では

「軍用銃以外のハンドガンは金輪際買うまい」という観念が出来上がりました。

吉六会では我輩といえば金ピカというイメージがあります。

そのイメージを作り上げたのがコイツ、ウエスタンアームズのギルデッドV12。

もうね、この派手な見た目に誘われて衝動買い。

でも確かコイツ、ハンドガンの分際で30000円近くしたんだよなぁ・・・

マグナRの頃の製品なので出来栄えはかなりよろしかったです。

この後、マグナのメカが変更されると共に仕上げが微妙になり、

「ああ、もう金輪際WA製品を買うことはないだろーな」と思った当時。

今ではWA製品は買うことないだろうじゃなくて、

とてもじゃないけど手が出せないお値段になりましたがね。

撃つ度にスライドストップの掛かる部分がめくれてくるのが耐え切れなくなり、

暫くは箱に入れて大事に仕舞っていましたが結局売りました。

こういうデリケートなハンドガンはバカスカ撃ちまくりたい我輩向きではないですね。

金ピカのガバと言えば、結婚式の時に腰にぶら下げていたのがコレ。

ウエスタンアームズのCOLT GOVERNMENT MARK IV シリーズ70

PREMIUM EDITION GOLD Ver.というクソ長い名前のガバメント。

コレも金ピカ具合が気に入って衝動買いした一品と言いたいところですが、

マグナのエンジンがRから新しいのに変わったというので、

「見せてもらおうか!」という意味合いも込めて購入したのです。

実際、新型のメカに変わったお陰でリコイルは結構強く、

微妙ながらもホップもかかるようになったので、

コイツをサイドアームに使ってやろうかと思ったぐらいでした。

でも結局、予備マガジンのお値段が高いと言う事で断念。

(マルイのが3500円ぐらいなのにWAのは5500円ぐらいした)

仕方がないのでコレクションとして大事に手元に置きたかったのですが、

もう一つ、対で揃えたかったシルバーヴァージョンが品切れになって

入手困難になったのでどーでもよくなり、ヤフオクに放流。

もう一つ、WA製品のキワモノを紹介。インフィニティのギガント。

独特の鬼テールがノーマルのものと換えられていたのが

中古で15000円程度だったのでホイホイ購入。

フルオートで撃つと意味不明な笑みが溢れるシロモノですが、

「サイドレール、何をつけろって?」と突っ込みたくなるシロモノ。

アンダーレールならフォアグリップでも取り付ければいいんですがね。

でもアッパーレールに光学サイト付けると更に重さ倍増するんだなぁ。

でもこういうムダに長いハンドガンって漢(おとこ)のロマンですよね?

知らないうちに誰かに譲ったか、売り払ったかしていつの間にか消滅。

無駄に銃身が長い銃は誰が何と言おうと漢(おとこ)のロマンですが、

やっぱ無駄だよなと思ってバレルをぶった切ったのがコレ、デジコンターゲット。

元ネタになった銃はトンプソンコンテンダー。

そして元々はバレル長13インチという無駄無駄っぷり。

デジコンといえば固定スライドでパワー重視のメーカーとして有名ですが、

コイツもその例に漏れずノーマルで初速100m/s近くのパワーを叩き出しました。

でも我輩、それだけでは飽きたらずハンマースプリングやバルブ、タンクを交換して、

最終的に初速200m/sぐらいまで引き上げちゃったんですね。

(コイツを購入した当時はエアガンのパワー規制がなかった)

でも結局、ハイパワー銃ってサバゲーじゃ使えないんで、

じゃあサバゲーで使えるようにしようと思って作ったのがこの4インチモデル。

バレル長が1/3にはなったけど、パワーは電動ガン並みという馬鹿野郎。

シングルショットなのでカートリッジに弾を装填したものを

毎射撃ごとに入れ替えなければならないのですがソレがまた楽しい。

バレル先端に14mmネジも付いているのでサプレッサー取付可能。

アクションがハンマーダウンのみなのでサプレッサーを付けるとほぼ無音。

パワー規制が出来た後は機関部をノーマルに戻され、

その後ヤフオクに放流されたんですが落札した人、

4インチバレルのままで使っているのかなぁ?

我輩はバレルが長い銃が好きなんでこういうのも買いました。

APSカップ用のハンドガン、マルゼンAPS-1ドミネーター。

実銃はガバメントのフレームにボルトアクションのメカを載せた

シングルショットのハンドガンですが使う弾はライフル弾(確か5.56mm)。

エアガンのドミネーターはマウントベースがマガジンになっていて、

12発ぐらい弾突っ込めた気がするんですがコイツの真骨頂は命中精度。

ノーマルでも5mぐらいならタバコの火を消せるぐらいの命中精度。いやマジで。

トリガープルも素直でしなやか、まさに競技用銃。

ただね、コッキングの前にハンマー起こさないといけないのが('A`)マンドクセ。

ハンマーは発射機能と関係ないので取り外してやろうか、

ホップが付いていないからAPS-2のバレルを移植してやろうか、

ワイヤーストックを付けて狙いやすくしてやろうか、

マガジンにリザーブタンク付けて装弾数アップしてやろうか、

改造案を色々考えはしたものの結局殆ど箱から出すこともなく売却。

ていうか、一時期何処に置いていたのかも忘れていたし。

似たよーなシロモノ、もう一品。セキトーのレミントンXP-100。

サンプロジェクト(知ってる奴居るのか?)が販売していた

樹脂ストックのXP-100をセキトーというショップ?メーカー?が

木製ストックに換装して倍ぐらいのお値段で販売していたやつ。

浜松のガンショップチトセで少し安くなっていた(24000円ぐらい)のを購入。

パワーはソコソコ有りましたがホップ無しなので飛距離はナシ。

機関部パーツ類はサンプロレミントンXP100自体が安物の部類だったので、

ピストンが樹脂製だったり、ノズルがお粗末だったりと残念感漂う一品。

何処かのショップがカスタムパーツ販売していたので、

シリンダーやスプリング、バレルやシア等全部取り寄せて、

パワーと飛距離を向上させましたが命中精度はマルイのAK47に負ける勢い。

だってホップはバレルに切り欠きが付いていて、

ソコに押しゴムが乗っていてテンションを掛ける固定式躓きホップでしたから。

そしてトリガーメカがヘンテコなのでトリガープル激重。

だってコレ、ハンドガンみたいな形状だけど、

メカ的にはボルトアクションのブルパップですからね。

ロッドを介してシアを開放するというメカだから

トリガープルの改善は見込めませんでした。

因みにコレ、我輩の人生で初めて購入した木製ストック付きのエアガン。

そしてコレを買うのをきっかけにドットサイトデビュー。

(余談だがその時コクサイの“シャノン”が欲しかったのだが、

コイツには取り付けられなかったのでMGCの“エースポイントⅢ”を購入した)

XP-100はある意味、我輩のエアガン人生に転機を与えたエアガン。

木製ストックの魅力に取り憑かれてしまうきっかけをくれた一品。

まあ今後の人生を大きく狂わせたエアガンとも言えるか?

エアコキといえば我輩の手元に一時期大量にあったのがデザートイーグル。

高校時代にアオシマのエアコキ(エアコキなのに結構リアル)を購入から始まり、

マルイのブローバック10in(ハードキックになる前の限定品)

デジコンの固定ガス、そしてこのS2Sのエアコキデザートイーグル。